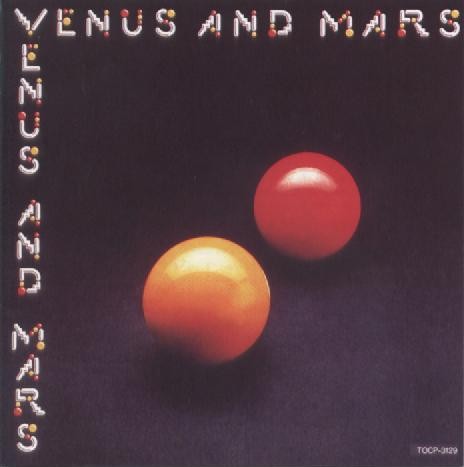

| Wings/ウイングス |

| Venus And Mars/ヴィーナス・アンド・マース |

| ザ・ポール・マッカートニー・コレクション (6) |

|

| 1.Venus And Mars ヴィーナス・アンド・マース 1'20" |

| 2.Rock Show ロック・ショー 5'30" |

| 3.Love In Song 歌に愛をこめて 3'03" |

| 4.You Gave Me The Answer 幸せのアンサー 2'14" |

| 5.Magneto And Titanium Man 磁石屋とチタン男 3'16" |

| 6.Letting Go ワインカラーの少女 4'33" |

| 7.Venus And Mars(Reprise) ヴィーナス・アンド・マース(リプライズ) 2'05" |

| 8.Spirits Of Ancient Egypt 遥か昔のエジプト精神 3'03" |

| 9.Medicine Jar メディシン・ジャー 3'37" |

| 10.Call Me Back Again コール・ミー・バック・アゲイン 4'58" |

| 11.Listen To What The Man Said あの娘におせっかい 4'01" |

| 12.Treat Her Gently - Lonely Old People |

| トリート・ハー・ジェントリー〜ロンリー・オールド・ピープル 4'20" |

| 13.Crossroads クロスロードのテーマ 1'00" |

| 〜ボーナス・トラック〜 |

| 14.Zoo Gang ズー・ギャング 1'58" |

| 15.Lunch Box/Odd Sox ランチ・ボックス〜オッド・ソックス 3'48" |

| 16.My Carnival マイ・カーニヴァル 3'57" |

|

| 発売年月日:1975年5月30日(英国・Capitol PCTC 254) |

| チャート最高位:英国1位・米国1位 |

| 全体収録時間:53'10" |

| 本ページでの解説盤:1995年再発売版(日本・東芝EMI TOCP-3129) |

| 最新リマスター盤:こちら |

|

|

このアルバムの収録曲中1〜13はオリジナル版に収録されていた曲で、14〜16はCDでのボーナス・トラックです。初CD化の際にはボーナス・トラックがありませんでしたが、1988年の再発売及び1993年の「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでの再発売に合わせて、14・15・16の3曲が追加されました。14は1973年に、15・16はこのアルバムと同時期のセッションで録音され、いずれもシングルB面に収録された曲です。

収録曲のうち、ジミー・マッカロクとコリン・アレンの共作である9と、カヴァー曲である13を除く全曲がポール本人による作曲で、ポールとリンダの共作名義となっています(1975年当時は単に「McCartney」とクレジットされていた)。曲想やアドバイスを与えてくれるリンダの多大な貢献にポールは深く感謝しており、このアルバムを含めアルバム『ウイングス・ワイルド・ライフ』から1976年頃までの自作曲をすべてリンダとの共作名義で発表しています。

【時代背景】

様々な苦難に遭いながら完成させたアルバム『バンド・オン・ザ・ラン』(1973年12月発売)の大ヒットで危機的状況を脱したウイングス。しかし、ライヴ・バンドとして活動を続けるにはリード・ギタリストとドラマーが不在という異常事態を解消する必要がありました。年が明けるとポールは、ウイングス以外の仕事をこなす傍ら、失ったメンバーの後釜探しを始めます。1974年にはロッド・スチュワート、ペギー・リー、ジョン・クリスティーと様々なアーティストに楽曲提供を行っていますが、その前半はポールの弟マイク・マクギアのアルバム『マクギア』の制作に費やされました。ポールはプロデュースを担当し、(マイクとの共作が多いものの)収録曲のほとんどを書き下ろしています。また、レコーディングにはリンダやデニー・レインも参加し、事実上ウイングスのサイド・プロジェクトと呼べるものでした。このセッションにはポールがかねてから注目していた若手ギタリストのジミー・マッカロクが招かれていましたが、20歳にしてサンダークラップ・ニューマンやストーン・ザ・クロウズなど数々のバンドを経験していたジミーにポールはウイングスへの加入を打診。ジミーも快諾し、6月に正式にメンバーとなりました。これに先立つ4月にはドラマーのオーディションが行われ、元ワイルド・エンジェルスで空手の指導資格も持つジェフ・ブリトンが抜擢されました(正式契約は5月16日)。こうしてウイングスは再び5人編成となりました。

新たなメンバーとの絆を強めるため、ウイングスは早速リハーサル・セッションを開始します。6月6日から7月17日までの約1ヶ月半、カントリー・ミュージックで名高いナッシュビル(米国テネシー州)にあるカーリー・プットマンの農場に滞在し、そこを拠点に「半分ホリデー、半分仕事」の日々を過ごしたのです。リハーサルではこれまでのレパートリーを再確認するだけでなく新曲も試され、その成果はサウンド・ショップ・スタジオでの正式なレコーディング・セッションに結実しました。期間中には現地で出会ったチェット・アトキンスやフロイド・クレイマーと共にポールの父親ジェームズが書いた曲「ウォーキング・イン・ザ・パーク・ウィズ・エロイーズ」を演奏するという一こまも。ナッシュビルでの一連のセッションからアルバムは生まれませんでしたが、「ウォーキング・イン・ザ・パーク・ウィズ・エロイーズ」「ブリッジ・オン・ザ・リヴァー・スイート」はザ・カントリー・ハムズという変名名義で、「ジュニアズ・ファーム」「サリー・G」はポール・マッカートニー&ウイングス名義で、それぞれ10月にシングル発売されました(「ジュニアズ・ファーム」は全米3位を記録)。また、デニーとポールの共作曲「センド・ミー・ザ・ハート」も同時期に録音されましたが、1980年までお蔵入りになっています。

8月後半からは前作『バンド・オン・ザ・ラン』に携わったジェフ・エメリックをエンジニアに迎え、ロンドンのアビイ・ロード・スタジオにてリハーサルを再開。この時の模様は音だけでなく映像としても記録され、「ワン・ハンド・クラッピング」というドキュメンタリー・フィルムにまとめられました(長年未発表だったが、現在は「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『バンド・オン・ザ・ラン』のボーナスDVDで見ることができる)。こうして入念な調整を経て新生ウイングスに対する十分な手ごたえをつかんだ所で、ポールはいよいよ次なるアルバムの制作へ駒を進めます。

【アルバム制作】

ポールは、新しいアルバムをニューオーリンズ(米国ルイジアナ州)でレコーディングすることに決めていました。デキシーランド・ジャズ発祥の地、黒人音楽の街として世界的に知られるニューオーリンズを、ファッツ・ドミノやプロフェッサー・ロングヘアを愛聴していたポールやデニーが選んだのは想像に難くありません。しかし、デニーのビザ発給が難航したため、アルバム制作は11月にロンドンのアビイ・ロード・スタジオで始まりました。エンジニアにはジェフ・エメリックを続投。ここでは3・6・9と2の初期ヴァージョンが録音されています。12月は休暇となり、ポールはリンダや娘たちと共にジャマイカでのんびりしつつ、アルバム用の新曲を精力的に書き溜めます。この時点で既に、収録曲を決めるのみならずアルバムの曲順まで練られていました。また、エンジニアにアラン・オダフィを、ブラス・セクションのリーダー兼アレンジ担当にトニー・ドーシーを起用し、来る本番に向けて万全の態勢で臨みました。そして翌1975年の1月10日にウイングスはようやくニューオーリンズ入りしました。ポールたち一行はホテルに滞在し、そこからR&Bの大御所アラン・トゥーサンが所有するシー・セイント・スタジオに通いセッションするという生活パターンが取られました。

しかし、ニューオーリンズ到着からほどなくしてジェフ・ブリトンがウイングスを脱退してしまいます。表向きは「空手映画に出演するため」とされていましたが、実際には他のメンバー(特にジミー)と気が合わず、ロンドンから離れたくないという思いが拍車をかけて険悪な空気をスタジオにもたらしたのが原因でした(なお、ジェフの在籍期間は8ヶ月で、ウイングスのメンバーで最も短い)。まだ数曲を録り終えた段階だったため、このまま中断とするわけにいかずポールは苦境に立たされますが、トニー・ドーシーが思いついた候補で唯一連絡がついたセッション・ドラマーのジョー・イングリッシュをジョージア州メイコンからすぐさま呼び寄せ、難を逃れました。ジェフの脱退が1月22日で、ジョーとの初セッションが翌23日と、わずか30時間の激変でした。ポールはジョーのドラミングをたちまち気に入り、ジョーはやがてウイングスの正式なメンバーとなります。

ドラマーの交代はあったものの、その後のアルバム制作は和気藹々と順調に進みます。スタジオにはプロフェッサー・ロングヘア、ミーターズ、ベニー・スペルマンなどニューオーリンズの重鎮たちが顔を見せ、一緒にジャム・セッションを楽しみました。アラン・トゥーサンは2にピアノで参加しています。また、2月11日に開催されたマルディグラの祭りではポールたちはピエロに仮装して街の賑わいをお忍びで楽しみました。これに触発されて翌日録音されたのが16です。最終的にアルバムに収録されることとなる曲の大半と、いくつかのアウトテイク(15・16など)を生んだニューオーリンズでの充実したセッションは2月24日まで続けられました。各曲のオーバーダブとミキシングは2月末から約1ヶ月かけてアラン・オダフィの友人であるウォリー・ハイダーのスタジオ(ロサンゼルス)で行われ、トム・スコットによる11のサックス・ソロや、トニー・ドーシーがアレンジしたストリングス(3・11・12・13)もこの時に加えられています。

アルバム・タイトルは、当時の若者の間で流行となり、ポールもはまっていたSFの世界観を反映して「金星と火星」を意味します。男女の象徴という解釈も可能なことは後で知ったとのこと。ポールのアイデアによるアルバム・ジャケットはリンダの撮影で、赤とオレンジ(黄色に近く見える)のビリヤードの球で2つの惑星をイメージしたオシャレなデザイン。ミュージック・ウィーク誌では年間最優秀アルバム・ジャケットに選ばれました。アートワークはオーブリー・パウエル率いるデザイナー・チームのヒプノシスが全面的に手がけ、芸術性の高い仕上がりです。見開きジャケット内側は、カリフォルニア郊外のモハーヴェ砂漠で撮られたウイングスの集合写真で、ここでもジャケットと同じ色のビリヤードの球が登場します。裏ジャケットには収録曲の歌詞が印刷されています。さらに豪華な付録が封入されていて、2枚のポスター(それぞれニューオーリンズとモハーヴェ砂漠でのウイングスを写したもの)と、2枚の惑星ステッカー(表ジャケットと同じデザインの円形のものと、太陽系の惑星の位置関係を示したしおり形のもの)という内訳でした。1973年のシングル「マイ・ラヴ」以来アーティスト名は「ポール・マッカートニー&ウイングス」となっていましたが、このアルバム以降は再び「ウイングス」名義に戻しており、新作に対するポールの自信をうかがわせます。

『Venus And Mars』セッション早見表

【発売後の流れ】

3月24日に、ロサンゼルス近郊に永久ドック入りしていた豪華客船クイーン・メリー号を貸切ってアルバムの完成記念パーティーが開かれました。元ビートルズのジョージ・ハリスンを筆頭にボブ・ディラン、マーヴィン・ゲイ、マイケル・ジャクソン、キャロル・キングなど話題性抜群の顔ぶれが招待されたことはリスナーの期待を否応にも盛り上げました。また、5月にはウイングスのメンバー全員が参加してアルバムのTVCMが制作されています(アルバム・ジャケットになぞらえて5人がビリヤードを楽しむ姿を捉えたもの)。収録曲の中から、まず11が先行シングルとして発売されました(1975年5月)。前年にアップル・レコードとの契約が切れたため米国ではキャピトル・レコードに移籍しましたが、その第1弾となる新譜でした。英国では6位止まりでしたが、米国では見事No.1ヒットとなり幸先よい滑り出しを見せました。その勢いのままアルバム『ヴィーナス・アンド・マース』は同月末に発売されます。前作『バンド・オン・ザ・ラン』が驚異的なロングセラーで、それから約1年半ぶりのアルバムという重圧を背負っていたものの、英国・米国双方で1位の座を獲得するなど世界中で400万枚を売り上げ、前作には届かないものの期待通りの好調なセールスを記録しました。ポール自身もアルバム発売後のインタビューで「最近はビートルズの『サージェント・ペパー』の頃よりも充実しているよ」と満足そうに語っています。なお、アルバムからの第2弾シングルとして6が、第3弾シングルとして1〜2のメドレーが発売されていますが、いずれも中ヒットに終わりました。

『ヴィーナス・アンド・マース』の成功はウイングスの人気と名声をますます高めるばかりでした。そんな上昇気流に乗っかる形でウイングスはコンサート・ツアーに赴きます。しかも今度は未踏の地を含めたグループ初のワールド・ツアーです。その前哨戦として、まずは地元・英国で全13公演が敢行されました(1975年9月9日〜9月23日)。このツアーからは、5人編成のウイングスに加え『ヴィーナス・アンド・マース』の陰の功労者トニー・ドーシー率いる4人組のブラス・セクションが参加し、演奏に華を添えました。セットリストも一新され、ヒットを続ける最新アルバムからは実に半数以上の9曲(1・2・4・5・6・8・9・10・11)が取り上げられるという大盤振る舞い。「イエスタデイ」や「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」といったビートルズ・ナンバーが5曲演奏されたことは大いに話題となりましたが、一方でデニーの歌う8や「リチャード・コーリー」、ジミーの自作曲9ではポール以外のメンバーにスポットを当てており、ウイングスはメンバー全員が主役であることが以前にも増して強調されています。こうしてウイングスはスタジオでもステージでも、再び頂点へ向けて羽ばたき始めました。

【管理人の評価】

このアルバムについてポールは「『バンド・オン・ザ・ラン』よりもずっとシリアスなコンセプト・アルバムだ」と説明していますが、その言葉の通り、ただ漫然と曲を並べるのではなく各曲のつながりやアルバム全体の流れが深く考え抜かれたトータル性の高い構成になっています。アナログ盤B面の冒頭に1のリプライズを配置したり、1〜2〜3や7〜8、11〜12が連結されてメドレー形式だったりするのはその一例です。こうしたアルバムの細部がレコーディング前の段階で既に固まっていたのですから驚きです。アルバムにコンセプトを求めた例で有名なのがビートルズの名盤『サージェント・ペパー』ですが、「ショーが始まるのを待っている」と歌われる1に続いてずばり2という曲が始まったり、ラストのバラード・ナンバー12が終わると13がアンコールのように登場したりと、アルバム全体をショーに仕立てる点はその時と共通しています。

しかし、『サージェント・ペパー』があくまで架空のバンドのショーだったのに対し、この『ヴィーナス・アンド・マース』の収録曲は明らかに実際のコンサートで演奏されることを前提に書かれています。そのため、2・5・6・8・9などアップテンポで力強い曲が多く、前作『バンド・オン・ザ・ラン』よりも圧倒的にハイテンションです。小曲を除けばバラード・ナンバーが3と12しかないのも特徴で、ポールのアルバムでは異色の少なさです。ライヴ映えする曲がたっぷり詰まっていることは、1975年〜1976年のワールド・ツアーで9曲がセットリスト入りしたという事実が何より証明してくれます。また、メンバーチェンジを経てリード・ギタリストがジミーに、ドラマーがジョーに代わった影響は演奏面に如実に表れていて、これまでよりもストレートなロック・サウンドで聞かせる曲が増えました。特にハードな2・6・9はその代表格でしょう。6や10では重厚なブラス・セクションも加わり、ロック色をいっそう強めています。もちろんポールのベース・プレイやパワフルなヴォーカルも聴き所。このような傾向はジミーとジョーが脱退するまでの絶頂期ウイングスを通して引き継がれてゆきますが、スタジオ・アルバムに限ればこのアルバムが最も彼らのカラーを実感できるのではないでしょうか。

このアルバムから再びクレジットを「ウイングス」に戻していることは前述しましたが、結成以来ポールが主張してきた「ウイングスは決してポールのワンマン・バンドではない」という思いは収録曲にも反映されています。つまり、デニー・レインのヴォーカル曲8や、ジミーが書き歌う9の存在です。ポール以外のメンバーが歌う曲を収録することは以前はレコード会社の反対でかないませんでしたが、ここで一歩踏み出した形です。次作『スピード・オブ・サウンド』ではその信念がさらに具体化することになります。一方詞作面では、ポールお得意の第三者的な観点で書かれたものが目白押し。4・6・11などどことなく「男の下心」のようなものが漂っているように感じられるのは気のせいでしょうか。また、タイトル・ソング1を始めポールが没頭していたSFの世界観に影響されたものもあり、前作に続き効果的に使用されているムーグ・シンセがその雰囲気を増幅させています。

上手く計算されたコンセプトと派手なサウンド、大衆的な詞作のおかげで、このアルバムの印象はとにかくきらびやかです。ポールやウイングスに「明るくてキャッチー」なイメージを求めている方、勢いあふれるロックが聴きたい方には大変お勧めです。全米No.1ヒットの11以外にもファンの間で人気の高い名曲・佳曲が多いですし、ウイングスの「代表作」『バンド・オン・ザ・ラン』に劣ることないウイングスの「人気作」にぜひとも酔いしれてみてください(ウイングス時代では、ベスト盤の次はこの2枚に進むとまず間違いないでしょう)。逆にバラードをたっぷり聴きたいとか、シンプルなアコースティック・サウンドを聴きたいという方は方向性の違いを感じるかもしれませんが・・・(汗)。ちなみに、私は2・4・8・11(ボーナス・トラックだと14)が特に好きです。

なお、このアルバムは2014年にリマスター盤シリーズ「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」の一環としてヒア・ミュージックから再発売されました。初登場の未発表音源がたっぷりのボーナス・ディスクが追加されているほか、関連映像を収録したDVDも付いてくるので(一部仕様のみ)、今から買うとしたらそちらの方がお勧めでしょう。解説はこちらから。

アルバム『ヴィーナス・アンド・マース』発売40周年記念!収録曲+aを管理人が全曲対訳!!

【曲目解説】

1.ヴィーナス・アンド・マース

アルバムのタイトル・ソングで、占星術に凝っているガールフレンドのことを歌ったというSF的要素の強い曲。デニー・レインによる指1本弾きのムーグ・シンセや、ジミー・マッカロクが弾く12弦ギターが神秘的な雰囲気を出している。「スポーツ・アリーナのスタンド席に座って、ショーが始まるのを待っている」という一節はライヴで演奏されることを意識したものだが、ウイングスの1975年〜1976年のワールド・ツアーでは実際に、この曲と「ロック・ショー」「ジェット」のメドレーがオープニングを飾った。ライヴではムーグのメロディをリンダが再現している。

2.ロック・ショー

3つのパートから成る骨太なロック・ナンバー。これもライヴ向けに書かれた曲で、歌詞はロック・ショーを見に来た観客の気分が高揚してゆく様子を描いたもの。また、「コンセルトヘボウ」「マディソン・スクエア」「ハリウッド・ボウル」「レインボウ(・シアター)」といったコンサート会場や、「ジミー・ペイジ」「(プロフェッサー・)ロングヘア」といった実在のミュージシャンの名前も登場する。1974年11月にジェフ・ブリトンのドラムスで初期ヴァージョンが録音されていたが、2ヶ月後にニューオーリンズでのセッションでリメイクしたものが公式発表された(ドラムスはジョー・イングリッシュ)。アラン・トゥーサンがピアノで、チョコレート・ミルク(地元のファンク・バンド)のケネス・“アフロ”・ウィリアムズがコンガで参加している。

1975年11月に前曲「ヴィーナス・アンド・マース」とのメドレーがアルバムからの第3弾シングルとなり、米国では最高12位まで上昇したが、英国ではなぜかチャート・インしなかった。部分部分が大幅にカットされたシングル・ヴァージョンは『夢の翼〜ヒッツ・アンド・ヒストリー〜』『ピュア・マッカートニー〜オール・タイム・ベスト』(後者はデラックス・エディションのみ)の各ベスト盤にも収録。私の大好きな曲で、「オイ!」の掛け声が楽しい第3パートが特にお気に入りです。

3.歌に愛をこめて

「ロック・ショー」のアドリブっぽいエンディングにクロスフェードして始まるのは、「アイム・キャリング」(アルバム『ロンドン・タウン』収録)にも似た幻想的なバラード。ポールが12弦ギターで書いた曲で、アルバムではジミーが弾いている。ドラムスはジェフ。ムーグ・シンセやストリングスのアレンジがどこか不気味にも感じられる。このアルバムの収録曲では珍しくライヴでは取り上げられなかった。シングル「あの娘におせっかい」のB面でもあった。

4.幸せのアンサー

ポール十八番のデキシーランド・ナンバー。父親の影響でフレッド・アステアやコール・ポーターなど古き良き時代のダンス音楽に聴き親しんできたポールは、ビートルズ時代の「ホエン・アイム・シックスティー・フォー」や「ハニー・パイ」といった曲でジャズ・スタイルを披露しているが、これもそんな恰好の例と言えよう。ポールのヴォーカルは古いマイクで歌っているかのような音処理が施されている。トニー・ドーシーのアレンジによるオーケストラが楽しい雰囲気に華を添える。歌詞もほのぼのしたラヴ・ソングで微笑ましい。1975年〜1976年のワールド・ツアーで演奏された。シングル「ワインカラーの少女」のB面でもあったが、その時の邦題は「やさしいアンサー」。

5.磁石屋とチタン男

ポールが当時夢中になっていた、マーベル・コミック社のアメコミ・シリーズにヒントを得て書いた物語風ナンバー。歌詞に現れるマグニートー、チタニウム・マン、クリムゾン・ダイナモは「X-メン」「アイアンマン」などに登場する悪党だが、なぜか3人揃って銀行強盗を働くという原作とは無関係の展開になっているのはポールらしい所か。ポールが弾くエレクトリック・ピアノを基調としたブギウギ風に仕上がっていて、まくし立てるようなヴォーカル・スタイルが印象に残る。リンダとデニーの美しいコーラスワークも聴き所。1975年〜1976年のワールド・ツアーで取り上げられた際には、バック・スクリーンに前述の登場人物が映し出された。シングル「ヴィーナス・アンド・マース〜ロック・ショー」のB面でもあった。

6.ワインカラーの少女

ジミーのエレキ・ギターと重厚なブラス・セクションがライヴ映えする、渋めのブルース・ロック。元々はピアノで書かれ、タイトルも「Now That She Is Mine」だった。ロンドンでのセッションでレコーディングされたため、ドラムスはジェフがたたいている。ブラス・セクションはニューオーリンズで追加された。前半は淡々と歌い、転調する終盤で一気に感情を解放してシャウトするヴォーカル・アレンジが実にかっこいい。

ポールのお気に入りで、1975年9月にアルバムからの第2弾シングルとなったが残念ながらマイナー・ヒットに終わった(英国で最高41位・米国で最高39位)。シングル・ヴァージョンはドラムスをジョーの演奏に差し替え、オルガンを強調した別ミックス。ウイングスは1975年〜1976年のワールド・ツアーでこの曲を演奏している。また、ソロになってからも2010年〜2011年の「アップ・アンド・カミング」ツアーと2016年〜2017年の「ワン・オン・ワン」ツアーでセットリスト入りしている。しかし、邦題は無理やりつけた感が否めないですね・・・。アナログ盤はここまでがA面。

7.ヴィーナス・アンド・マース(リプライズ)

1曲目のリプライズで、レコーディングはそちらよりも先に着手されている。12弦ギターはジミー、ピアノはリンダ。シンバルでジェフが参加しているが、これがジェフのウイングスでの最後の演奏となってしまった。歌詞はリプライズ用に全面的に書き換えられており、SFの世界観をより直接的に反映したものとなっている。「火星でも金星でも、どこへでも行く円盤を待ってるなんて素敵だね」とポールは言う。ムーグ・シンセによる信号音や、エコーがかかったコーラスなどが宇宙に行ったかのような気分にさせる。

8.遥か昔のエジプト精神

デニーのためにポールが作った曲で、ヴォーカルはデニーが取っている。1974年夏のナッシュビルでのセッション中にチェット・アトキンスからもらった「大ピラミッドの秘密」という本に曲想を得ているが、ポールが認めるように結果的にはインチキなラヴ・ソングになってしまった。ムーグ・シンセや「ぶわーん」という銅鑼の音が似非中東テイストを匂わせる。タイトル部分ではリード・ヴォーカルがポールに変わる。1975年〜1976年のワールド・ツアーで演奏された。このアルバムで私が指折りに好きな曲。歌詞の気障っぽさとデニーのへろへろヴォーカルが上手くマッチしていると思います。

9.メディシン・ジャー

ジミーのヴォーカル曲で、ウイングス加入前に在籍していたストーン・ザ・クロウズのドラマー、コリン・アレンとの共作曲(作曲がジミーで作詞がコリン)。スタジオでジミーが弾いていた所をポールが気に入り、アルバムに収録されることとなった。演奏全体にエコーが深くかけられた中、ジミー渾身の泣きのギターが光る。初期段階でのレコーディングのためドラムスはジェフだが、後任のジョーがコーラスをオーバーダブしている。「薬びんに手を突っ込んでちゃだめだよ」と歌われるが、ジミーは1979年にドラッグの過剰摂取が原因で26歳という若さで命を落としている。1975年〜1976年のワールド・ツアーで演奏され、ウイングスのライヴでジミーがリード・ヴォーカルを取った唯一の曲となった。

10.コール・ミー・バック・アゲイン

1974年春にロサンゼルスのビバリーヒルズ・ホテルで書かれたソウルフルな曲。華やかなブラス・セクションや、ビートルズ時代の「オー!ダーリン」をほうふつさせるポールのシャウト・ヴォーカルなど、収録曲中最もニューオーリンズの影響が感じられる。1975年〜1976年のワールド・ツアーでもそのままのテンションで演奏を聞かせていた。「ワインカラーの少女」以上にポールが誇りに思っているお気に入りで、ベスト盤『夢の翼〜ヒッツ・アンド・ヒストリー〜』に収録したり、2014年にはプロモ・ヴィデオを制作したりしている。ただ、メロディが間延びした印象を受けるのと、エンディングがなかなかフェードアウトしないことが要因で個人的には苦手な部類の曲です(汗)。

11.あの娘におせっかい

ポールのポップ・センスが余すことなく発揮された、この上なく軽快でキャッチーな1曲。当初からラジオ受けする売れ線を狙って書かれたという。1975年5月16日に先行シングルとして発売され、英国で最高6位、米国では見事1位を獲得するヒットとなった。曲の印象を決めているサックス・ソロはトム・スコットによるもので、ロサンゼルスでのオーバーダブ中に急遽招かれ、リハーサルのつもりで演奏した最初のテイクを採用した。また、ニューオーリンズのスタジオにたまたま顔を見せた元トラフィックのデイヴ・メイソンがエレキ・ギターを弾いている(なお、トム・スコットもデイヴ・メイソンもジョージ・ハリスンのアルバムに参加経験があった点が面白い)。

後半以降ウイングスならではの美しいハーモニーがフィーチャーされるが、ミキシングを行ったアラン・オダフィが誤ってコーラスに対する演奏の音量を小さくしすぎたのをリンダが気に入り、そのままにされたというエピソードがある。イントロの声はポールがニューオーリンズのミュージシャンの真似をして「ニューオーリンズへようこそ」と話しているものだが、シングルではオミットされた。ライヴではウイングスの1975年〜1976年のワールド・ツアーと、ソロになってからは2013年〜2015年の「アウト・ゼアー」ツアーで取り上げられている。『オール・ザ・ベスト』『ザ・グレイテスト』『夢の翼〜ヒッツ・アンド・ヒストリー〜』『ピュア・マッカートニー〜オール・タイム・ベスト』の各ベスト盤にも収録。ファンの間では根強い人気がある曲で、私も好きです。邦題も含めて(苦笑)。

12.トリート・ハー・ジェントリー〜ロンリー・オールド・ピープル

「あの娘におせっかい」がテンポ・ダウンし、短いストリングスのパートを挟み始まる(この部分をポールは大変気に入っている)。4拍子の「トリート・ハー・ジェントリー」と3拍子の「ロンリー・オールド・ピープル」が交互に登場するが、前者を書いているうちにDのキーになり、そこから抜けるために後者を書いていたら前者に戻ってきてしまったとポールは語る。1974年頃に録音されたと言われるピアノ・デモで、既に両方が存在していることが確認できる。ポールが弾くピアノがメインで、トニー・ドーシーがアレンジしたストリングスとハープが加えられている。ジミーの哀愁たっぷりなギター・フレーズも印象的。歌詞は老人の末路を冷やかに描いたもの。ライヴでは一度も演奏されていない。

13.クロスロードのテーマ

英国ITVで1964年〜1988年に放送された長寿メロドラマ「クロスロード」のテーマ曲(作曲はトニー・ハッチ)をカヴァーしたもの。これはポールなりのジョークで、英国の老人が暇つぶしのために好んで観た番組の曲を、「誰も演奏してくれとは頼まなかったのに」と歌われる「ロンリー・オールド・ピープル」の後に持ってくることで老人を揶揄している。オリジナルに比べると非常に大げさな仕上がりなのもそれゆえであろう。リード・ギターはジミー。その大げさぶりを買われてか、'70年代後半にはウイングス・ヴァージョンが感動的なエピソードのエンディングとしてドラマで実際に何度か使用された。最後の声が誰なのか、私気になります。

〜ボーナス・トラック〜

14.ズー・ギャング

1974年6月28日に発売された英国盤シングル「バンド・オン・ザ・ラン」のB面だったインスト・ナンバー(米国・日本では「西暦1985年」がB面)。英国ATV制作のTVドラマシリーズ「The Zoo Gang」(1974年4月〜5月放送)のテーマ曲としてポールとリンダが書き下ろした。「The Zoo Gang」はポール・ギャリコ原作の同名小説を基にした作品で、第二次世界大戦中の南フランスで結成された地下組織「ズー・ギャング」の元メンバーたちが、30年後に再集結し年齢のハンディを乗り越えて様々な悪に立ち向かってゆくというアクション・アドベンチャーもの。主演はジョン・ミルズ、リリー・パルマー他。

レコーディングは1973年4月25日に行われ、当時ウイングスのメンバーだったヘンリー・マッカロクとデニー・シーウェルが参加している(翌日にはマイク・マクギアの「リーヴ・イット」を録音)。ムーグ・シンセやアコーディオンの音色や、独創的なドラム・パターンが耳に残る。2010年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで『バンド・オン・ザ・ラン』が再発売された際には、そちらのボーナス・トラックに収録されている。大した曲ではないですが、私は何気にお気に入りだったりします。また、マッカートニー・ナンバー全曲をABC順に並べるとこの曲が最後となります。

15.ランチ・ボックス〜オッド・ソックス

『ヴィーナス・アンド・マース』セッション中にニューオーリンズで録音されたインスト・ナンバー。ポールのピアノが曲を引っ張る点は共通するものの、前半の「ランチ・ボックス」と後半の「オッド・ソックス」ではがらりと曲調が変わる。ムーグ・シンセはリンダ、ドラムスはジェフ。ベースはトニー・ドーシーが弾いている。即興で作られたように聞こえるが、1974年には完成していてデモ・テープも残されている。『ヴィーナス・アンド・マース』から収録漏れになった後、未発表曲集『コールド・カッツ』の収録曲候補に挙がったこともあったが、結局は1980年のソロ・シングル「カミング・アップ」のB面に落ち着いた。2014年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『ヴィーナス・アンド・マース』にも引き続きボーナス・トラックとして収録されている。

16.マイ・カーニヴァル

1975年2月11日に開催されたニューオーリンズのマルディグラの祭りを楽しんだポールが、翌12日に録音した賑やかなパーティー・ナンバー。プロフェッサー・ロングヘアの「マルディグラ・イン・ニューオリンズ」という曲にそっくりで、典型的なピアノ・ブルースである。レコーディングにはウイングスのメンバー以外にトニー・ドーシーやベニー・スペルマン、ミーターズのジョージ・ポーターJr.らが参加し、コーラスや騒ぎ声を入れている。その模様は当時のTV番組でも紹介された(音源は知る人ぞ知るビートルズのアナログ・ブート「20x4」にも収録された)。

「ランチ・ボックス〜オッド・ソックス」と同じく未発表曲集『コールド・カッツ』に収録するため幾度となくオーバーダブやリミックスが行われたが、レコーディングから10年後の1985年にゲイリー・ランガンによるミックスがシングル「スパイズ・ライク・アス」のB面に収録され、ようやく陽の目を浴びた。12インチシングルには前衛的なロング・ヴァージョンも収録されている(未CD化)。2014年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『ヴィーナス・アンド・マース』にも引き続きボーナス・トラックとして収録されている。

ディスコグラフィへ