| Paul McCartney/ポール・マッカートニー |

| Press To Play/プレス・トゥ・プレイ |

| ザ・ポール・マッカートニー・コレクション (15) |

|

| 1.Stranglehold ストラングルホールド 3'36" |

| 2.Good Times Coming/Feel The Sun グッド・タイムズ・カミング/フィール・ザ・サン 4'55" |

| 3.Talk More Talk トーク・モア・トーク 5'17" |

| 4.Footprints フットプリンツ 4'31" |

| 5.Only Love Remains オンリー・ラヴ・リメインズ 4'12" |

| 6.Press プレス 4'43" |

| 7.Pretty Little Head プリティ・リトル・ヘッド 5'13" |

| 8.Move Over Busker ムーヴ・オーヴァー・バスカー 4'05" |

| 9.Angry アングリー 3'36" |

| 10.However Absurd ハウエヴァー・アブサード 4'56" |

| 11.Write Away ライト・アウェイ 3'00" |

| 12.It's Not True イッツ・ノット・トゥルー 5'52" |

| 13.Tough On A Tightrope タフ・オン・ア・タイトロープ 4'42" |

| 〜ボーナス・トラック〜 |

| 14.Spies Like Us スパイズ・ライク・アス 4'46" |

| 15.Once Upon A Long Ago(Long Version) |

| ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー(ロング・ヴァージョン) 4'36" |

| (11〜13はアナログ盤未収録) |

|

| 発売年月日:1986年9月1日(英国・Parlophone PCSD 103) |

| チャート最高位:英国8位・米国30位 |

| 全体収録時間:68'29" |

| 本ページでの解説盤:1995年再発売版(日本・東芝EMI TOCP-3138) |

|

|

このアルバムの収録曲中1〜13はオリジナル版に収録されていた曲で、14・15は1993年の「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでの再発売に合わせて追加されたボーナス・トラックです。英国では、前作『ヤァ!ブロード・ストリート』に続きアナログ盤とCDが同時発売されましたが、11・12・13の3曲はCDにのみ収録されたボーナス・トラックでした。この3曲は、アナログ盤では同時期のシングルB面に回されることになります。一方、「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでのボーナス・トラック2曲のうち14はこのアルバムと同時期の、15は1987年のセッションで録音され、いずれもシングルに収録された曲です。

収録曲のうち8曲(1・4・7・8・9・10・11・13)がポールとエリック・スチュワートの共作で、残りがポール1人で作曲した曲です。リンダ以外の人物との共作曲がこれほど大きな割合を占めるポールのオリジナル・アルバムは、ビートルズ解散後では他に例を見ません。

【時代背景】

'80年代の訪れと共にソロ・アーティストに戻ったポールは、ジョージ・マーティンのプロデュースによる3枚のアルバム(『タッグ・オブ・ウォー』『パイプス・オブ・ピース』『ヤァ!ブロード・ストリート』)を世に送り出しました。しかし、シングルでは相変わらずヒットを連発していたものの、『パイプス・オブ・ピース』と『ヤァ!ブロード・ストリート』はその高いクオリティの割に期待通りの売れ行きを見せず、特に米国では徐々に苦戦を強いられてゆきます。そこに追い打ちをかけるように、多大な時間と労力を注ぎ込んで制作された劇場用映画「ヤァ!ブロード・ストリート」(1984年10月公開)が興行的には散々な結果に終わりました。評論家たちにもこき下ろされ、自信作だったがゆえにポールのショックも相当だったに違いありません。同時公開された短編アニメ映画「ルパートとカエルの歌」が高評価を得て、11月にシングル発売された主題歌の「ウィ・オール・スタンド・トゥゲザー」が英国で最高3位を記録したのがせめての救いでした。スタジオワークに専念し、ソフトなポップやバラードが主流となっていたポールの「ビートリーな」(=ビートルズっぽい)路線はここに来て行き詰まってしまいます。

映画の公開と前後して、ポールは自らの音楽活動の新たな糸口を模索し始めます。1984年9月からは、シカゴの作品を手がけ一躍有名になったデヴィッド・フォスターをプロデューサーに迎え、『ヤァ!ブロード・ストリート』に参加したデヴィッド・ギルモア(ピンク・フロイド)やデイヴ・マタックスと共に「幸せなる結婚」「アイ・ラヴ・ディス・ハウス」「Lindiana」の3曲をレコーディングしました。「3人のデイヴ」とのセッションは単発かつ未発表に終わってしまいますが、残された曲からは作風に変化を求めるポールの試行錯誤が感じ取れます(「幸せなる結婚」は1989年に、「アイ・ラヴ・ディス・ハウス」は1997年にそれぞれ陽の目を浴びることに)。

一方で11月には、飢餓に苦しむアフリカの人々を救済すべくボブ・ゲルドフとミッジ・ユーロの提唱で結成されたチャリティ・バンド「バンド・エイド」のシングル「ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス?」(翌月発売)に協力。スケジュールの都合でレコーディングには参加できなかったものの、12インチシングル収録のロング・ヴァージョンと、そのB面のインスト・ヴァージョン「フィード・ザ・ワールド」でメッセージを寄せています。この曲は発売されるや否や英国だけでも300万枚以上を売り上げる驚異的な大ヒットとなり、それまでウイングスの「夢の旅人」(1977年)が保持していた英国でのシングル売上最高記録をあっさり更新してしまいました。バンド・エイドはその後チャリティ・コンサート「ライヴ・エイド」(1985年7月13日)へと発展。英国のウェンブリー・スタジアムと米国のジョン・F・ケネディ・スタジアムで同時進行で開催され、クイーン、ザ・フー、エルトン・ジョン、ザ・ビーチ・ボーイズ、エリック・クラプトン、ボブ・ディランなど豪華な顔ぶれによるパフォーマンスが数多くの国で生中継されたこの日のステージに、ポールの姿もありました。ポールは英国側のトリとして出演し、「レット・イット・ビー」をピアノで弾き語りました。この時、マイクの故障で2分間ヴォーカルが拾われないアクシデントに見舞われましたが、ゲルドフやデヴィッド・ボウイらのコーラスに助けられ、最後は観客と一体になって合唱し何とか完奏。「ライヴ・エイド」は、ライヴ活動をやめていたポールにとっては約5年半ぶりの貴重なコンサートで、とても思い出深いパフォーマンスになりました。

【アルバム制作】

1985年に入ると、ポールは次なるアルバムの制作を本格的に開始しますが、すっかり定着してしまったソフトなイメージを覆すためスタッフの大幅な刷新を行いました。まず手始めに、10ccのエリック・スチュワートを曲作りのパートナーに抜擢します。ビートルズのデビュー前からの知り合いだったエリックは、『タッグ・オブ・ウォー』セッションで自身のストロベリー・スタジオ・サウスを貸したことがきっかけでポールのアルバムに関与するようになり、既に'80年代のポールには欠かせない存在でしたが、ついにビートルズのジョン・レノンやウイングスのデニー・レインと同等の立場に昇格したのです。エリックと向かい合ってアコースティック・ギターを弾き、意見を出し合いながら曲を完成させてゆく形で進められたライティング・セッションはいい刺激になったようで、「ジョンと一緒に作曲していた頃を思い出したよ」とポールは振り返っています。エリックも、何気ない日常から曲想をひらめくポールの才能に深く感銘したとのこと。2人は結果的に10数曲を共作し、収録曲の実に半数を超える6曲(CDでは8曲)がアルバムを占有するに至りました。また、インスト・ナンバーの「ハングライド」がシングルB面に収録されたほか、「ドント・ブレイク・ザ・プロミセズ」「イヴォンヌこそ我が本命」が'90年代に再結成された10ccによって発表されました。

曲が用意された所で、ポールは続いてヒュー・パジャムを共同プロデューサーに起用します。パジャムはエンジニア出身で、ジェネシスとフィル・コリンズを筆頭にデヴィッド・ボウイ、ポリス、XTC、ヒューマン・リーグなどを手がけ当時は売れっ子のプロデューサーでした。パジャムの手腕を借りて従来のカラーを払拭したいポールと、「ポールはもっとロックするべきだ」と考えていたパジャムの思惑は一致します。パジャムは早速、自らの人脈からミュージシャンを推薦。カルロス・アロマーがエレキ・ギターを、スプリット・エンズのエディ・レイナーがキーボードを、ジェリー・マロッタがドラムスを担当することになります。この3人とポールとエリックが演奏の基軸ですが、他にもグラハム・ウォード(ドラムス)、レニー・ピケット(サックス)、レイ・クーパー(パーカッション)らが一部の楽曲に参加し、9ではピート・タウンゼントとフィル・コリンズとの共演が実現しました。リンダの役割は限定的にとどまったものの、ルビー・ジェイムズとケイト・ロビンズ(ポールのいとこでコメディエンヌ)と共にコーラスを入れています。

レコーディングはサセックスのホッグ・ヒル・ミル・スタジオで行われました。ここは、毎日ロンドンに通うのが億劫になったポールがこの頃自宅近くの風車小屋を改造して設けたスタジオで、現在に至るまでポールの活動拠点の1つとなっています。新しく導入したばかりの48トラックの機材は、より複雑な音作りを可能にしました。平日の朝11時から夜8時まで仕事するというスタイルで、中断を挟みつつも年末までレコーディングは続き、アルバムに収録された13曲のほかに14や「ハングライド」、「イヴォンヌこそ我が本命」のポール・ヴァージョンが取り上げられました。ポールは当初、自分とエリックとパジャムの3人で共同プロデュースする認識でいましたが、パジャムがエリックに難癖をつけ始めると状況は一変します。パジャムは「エリックを外さなければ辞める」と宣言。パジャムの残留を望んだポールは、エリックとの共同プロデュースを断念しました。セッション途中でのエリックの解任は、アルバムの行く末に暗い影を落とすことになります。かたやパジャムは、ジェネシスの新作『インヴィジブル・タッチ』と並行してポールをプロデュースし、メイン・エンジニアを兼任したのみならずミキシングも1人で行いました。こうしてエリックとの間に軋轢を残しながら、すべての作業が完了したのは1986年4月のことです。

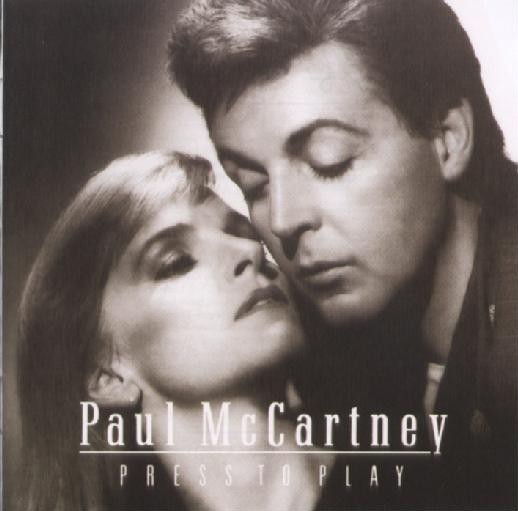

ポールとリンダを写したアルバム・ジャケットは、'30年代のハリウッドで著名人のポートレイトを多数撮影し人気を博したジョージ・ハレルによるもの。昔と同じ箱型カメラが使用され、ノスタルジックな仕上がりです。ジョンとオノ・ヨーコのアルバム『ダブル・ファンタジー』(1980年)のジャケットに似た構図なのは偶然でしょうか。見開きジャケット内側(CDではブックレット)には、各曲におけるステレオ上の「音の配置」をポール本人が描いたカラー・イラストが掲載されています。どんな楽器が使用されているのかが詳細に分かり興味が尽きません。裏ジャケットにはクレジットが、インナー・スリーブには収録曲の歌詞が印刷されています。

【発売後の流れ】

一連の『プレス・トゥ・プレイ』セッションからは、まず14がシングル発売されました(1985年11月)。この曲は同名映画の主題歌として特別に書き下ろされたもので、米国で最高7位と健闘します。アルバムは1986年4月に完成していましたが、なぜか発売延期を重ねました。ようやく新曲が公開されたのは7月のことで、6が先行シングルに選ばれました。ポールらしいキャッチーなポップ・ナンバーで、普段ならチャートの上位を賑わす所ですが・・・全英25位・全米21位と低調に推移します。先行シングルがここまで伸び悩んだのはウイングスのラスト・アルバム『バック・トゥ・ジ・エッグ』(1979年)以来久々。暗雲が漂う中、ポールが心機一転を図った『プレス・トゥ・プレイ』は9月(米国では一足早く8月末)に発売されます。しかし、ポールの期待とは裏腹にチャートでは大失敗を喫しました。母国である英国ではかろうじて8位まで上昇したものの、米国では30位止まりと、変名名義を除くポールのアルバムではビートルズ解散後最低のランクとなってしまいました。また、シングルカットされた1・5・7もことごとく振るわず、チャート・インすら果たせないものもありました。

セールス面だけでなく評論家たちの反応も芳しくなく、主にエリックが敗因の槍玉に挙げられました。しかし実際には、後述するように前作までのポールのイメージと一線を画した音作りが仇になり、往年のファン層を戸惑わせてしまったことが一番の敗因でした。アルバム発売に伴ってコンサート・ツアーが計画されているという噂が流れましたが、相次ぐ不振を前にして実現するはずもなく、5が英国王室主催の年次コンサート「ロイヤル・バラエティ・ショー」(1986年11月24日)と英国ITVの音楽番組「ザ・チューブ」(1986年12月11日)で披露されたにとどまりました。そして前者への参加を最後に、エリックはポールのもとを離れてゆきます。ビートリーな路線からの脱却という試みが功を奏さなかったどころか、'80年代のポールを支え続けてきたエリックとの信頼関係も破綻し、『プレス・トゥ・プレイ』はまさに低迷期のどん底を象徴する1枚になってしまいました。

【管理人の評価】

エリック・スチュワートとヒュー・パジャムを迎えた意欲作『プレス・トゥ・プレイ』が、従来のポール・サウンドと趣を異にする最大の要因はコンピュータ・プログラミング(いわゆる「打ち込みサウンド」)の積極的な導入です。ポールは以前にもリズムボックスやシーケンサーを使った曲を発表したことがありますが、アルバム全体にわたって大々的に使うのは初めてでした。'80年代になるといろんなアーティストがこぞって打ち込みサウンドに挑戦していたので、新し物好きなポールが時代の流行に遅れまいと飛びついたのは想像に難くありません。さらに特徴的なのが、シンセサイザーの多用やゲート・リバーブをかけたドラムスといった無機質かつ冷やかなアレンジとエフェクト。これも当時のトレンドで、プロデューサーとエンジニアの双方でその牽引役を担っていたパジャム(彼はゲート・リバーブの生みの親でもある)を招き、ミキシングを全面的に任せた結果が如実に表れています。演奏からヴォーカルまですべてが異質な7を始め、2・3・10などは普段のポールの作風を期待して聴くと「これがポール!?」と驚かされることでしょう。

そんな最先端の味付けによるイメージ・チェンジはポール・ファンを戸惑わせ、新たなファン層の獲得ももたらさず、かえって売上不振を加速させてしまいました。ポールが流行の音楽ジャンルを取り入れた例は過去にも『バック・トゥ・ジ・エッグ』『マッカートニーII』などのアルバムで見られ、それ自体は悪いことではありません。しかし、このアルバムではポールが自己流に消化しきれていなく、曲が本来持っている魅力を大仰なリズムと重厚なサウンドで殺してしまっている感があるのです。この点はエリックも「最初のうちは生々しくエキサイティングな音だったのに、ポールが2000回ものオーバーダブを施して台無しにした」とコメントしています。エリックはポールのロックへの回帰を望んでいて、そこまではパジャムと同意見でした。もしエリックがそのまま共同プロデューサーであり続け、ポールとパジャムの長所を程よく融合できていればストレートなロック・アルバムになったはずですが・・・結局エリックはその役目を果たすことなく解任され、ポールに歯止めをかける人は周囲にいなくなってしまいました。この状態はポールの自信を不安定にし、シングルでのリミックス・ヴァージョンの量産につながりますが、6・9・12などシングル・ヴァージョンの方がアルバム・ヴァージョンより優れた出来というケースも見受けられ、これまたアルバムの欠点となっています。

低迷期の印象が強いせいか、このアルバムは現在もポールのソロ・キャリアで最も人気のないアルバムの1つになっており、ポール本人までもしばしば否定的な感想を公言しています。とはいえ、「駄作」として切り捨てるにはもったいない佳曲が本作にいっぱいあるのもまた事実です。無機質に響きつつも、収録曲は意外とバラエティに富んでいて飽きさせません。ポールと同じタイプのメロディ・メイカーであるエリックとの相性も抜群で、ポールが元々得意とするポップ(11・13)やバラード(4・10)を美しいメロディでパワーアップさせることに成功しています。特に、ウイングス解散後はあまり聴かれなくなっていたロック色が濃い曲(1・8・9)は硬派な音作りが見事にマッチしていて素直に楽しめます。ポールの単独作も、無性にキャッチーな6や正統派マッカートニー・バラード5辺りは強力です。これからポールのソロを聴こうとしている方には強くお勧めできませんが、ハードロックやプログレっぽい実験的な曲を聴きたい、あるいは'80年代特有の打ち込みサウンドが好みという方には最適の1枚です。近年になってポールは『NEW』『エジプト・ステーション』といったアルバムでデジタルな作風に再び舵を切り、軒並み好意的に受け入れられていますが、そんな今だからこそ『プレス・トゥ・プレイ』は再評価されるべき作品だと思います。

実は、私はこのアルバムのヘヴィーなファンで、数あるポールのアルバムでも『ロンドン・タウン』に次いで(それも僅差で)お気に入りだったりします。それゆえに、ベスト盤やライヴでの冷遇ぶりがつらいです・・・。私が大好きな曲はもちろん「全部!」ですが(笑)、特に5・6・9・12・13(ボーナス・トラックだと14)は輪をかけてお気に入りです。

アルバム『プレス・トゥ・プレイ』発売20周年記念!収録曲+aを管理人が全曲対訳!!

【曲目解説】

1.ストラングルホールド

ポールとエリック・スチュワートの共作。2人が弾くアコースティック・ギターを左右に配し静かに始まるが、やがてサックスを利かせた軽快なブギウギ風のロックに転じる。日本での当時のキャッチコピーは「ちょっとイカしたファンキーでゴキゲンなナンバー」。一方で歌詞は語呂合わせを強調している。米国と日本でアルバムからの第2弾シングルとなったが、全米81位と空振りに終わった。プロモ・ヴィデオは米国アリゾナ州にあるレストランだった建物で撮影され、クラブでのミニ・ライヴでこの曲を演奏中のポールたちにサックス吹きの少年が飛び入りで加わり、ソロを披露するというドラマ仕立てであった。

2.グッド・タイムズ・カミング/フィール・ザ・サン

夏を題材にした2曲によるメドレー。前半の「グッド・タイムズ・カミング」はハードでコミカルなレゲエ・ナンバーで、冒頭の波音とハワイ風のギター&コーラスはスタジオの屋外で録音された。間奏のギター・ソロはカルロス・アロマー、キーボードはエディ・レイナー、コーラスはルビー・ジェイムズとケイト・ロビンズ。珍しくポールのチョッパー・ベース(スラップ奏法)を聴くことができる。歌詞には、第1節から順に幼少期のポール、ビートルズ時代のポール、そして戦争前の3つの「輝かしい夏」が登場する。

後半の「フィール・ザ・サン」はミドル・テンポのロック・ナンバー。アルバム収録にあたり短く編集されている。約3分半の初期テイク(未発表)はサビ以外のメロディと歌詞が全く別物の完全版で、途中から転調し、エディのキーボードをバックにポールがシャウトを連発する(公式テイクよりもかっこいい!)。本メドレーはポールのお気に入りのようで、ベスト盤『ピュア・マッカートニー〜オール・タイム・ベスト』(デラックス・エディションのみ)に収録している。

3.トーク・モア・トーク

不気味なシンセ・ストリングスのイントロに導かれるのは、ポールならではの底抜けに陽気でポップな1曲。打ち込みサウンドがメインだが、ベーシック・トラックは1日で完成したという。タイトルが示唆するように、イントロ・間奏・アウトロには速度やピッチを変えたナンセンスな「おしゃべり」がたくさん挿入されている。声の主はリンダや長男ジェイムズ、アシスタントのジョン・ハメルら6人。12インチシングル「オンリー・ラヴ・リメインズ」にはポール本人とジョン・ジェイコブズによるリミックスが収録されている(未CD化)。

4.フットプリンツ

ポールとエリックの共作で、枯れた味わいがあるアコースティック・バラード。彼女との再会を待ちつつ雪の中をさまよう、孤独な老人の心の痛みを描いた詞作が光る。スパニッシュ・ギターのソロや打ち込みパーカッションがその雰囲気作りに貢献している。エリックは、美しい雪景色の中を散歩した彼の体験談を聞いたポールが突然“It's beautiful outside(外は美しかった)”と歌い始め、あっという間に曲が生まれてくる光景にいたく感動したとのこと。これは隠れた名曲だと思います。

5.オンリー・ラヴ・リメインズ

ポールが弾くピアノを中心としたラヴ・バラードの傑作で、歌詞はリンダへの愛を力強く歌ったもの。このアルバムで最も普段のポールらしいアレンジが施されていて、ポールもファン受けしそうな曲だと認めている。エリックがアコースティック・ギターで、グラハム・ウォードがドラムスで、レイ・クーパーがパーカッションで参加。中盤から入る甘美なオーケストラは、ウイングスの名盤『バンド・オン・ザ・ラン』も手がけたトニー・ヴィスコンティがスコアを書いた。

1986年12月にアルバムからの第3弾シングルとして発売されたが、英国で最高34位止まり。米国ではチャート・インしなかった。未CD化のシングル・ヴァージョンはリミックスで、サックスを全体的に加えている。プロモ・ヴィデオはノーカットの長回しで、各楽器のハイライトに合わせてその演奏者にスポットが当たる。ポールにとってはビートルズとして出演した1963年以来実に23年ぶりとなる「ロイヤル・バラエティ・ショー」ではシングル・ヴァージョンのアレンジで演奏された。私がこのアルバムで一番好きな曲で、マッカートニー・ナンバー全曲でも常にベスト・テン入りするほどのお気に入りです。それだけに今もこの曲が過小評価され続けているのが残念ですね・・・。アナログ盤はここまでがA面。

6.プレス

アルバムからの先行シングルで、英国で最高25位・米国で最高21位を記録。キャッチーなメロディと、うきうきした恋心を楽観的に表現した詞作はポールの真骨頂だが、打ち込みドラムスでリズムを強調したエレクトリック・ポップに仕上げている。間奏のギター・ソロはポールが弾き、カルロスはイントロなどで聴かれるアルペジオを担当した。ベースはシーケンサーによるもの。ポールいわく“Oklahoma was never like this(オクラホマはこんなんじゃなかった)”という一節に特別な意味はないとのこと。その一節から発展した“Never like this”を繰り返すコーラスと、ポールのアドリブ・ヴォーカルが掛け合う後半部分が楽しい。

アルバムに収録されたのはバート・ビヴァンズとスティーヴ・フォワードが手がけたリミックスで、元々は12インチシングル用に制作されたもの。ヒュー・パジャムによるオリジナル・ミックスは7インチシングル(ファースト・プレスのみ)と10インチシングル、そして英国盤『プレス・トゥ・プレイ』の一部プレスに収録されている(未CD化)。オリジナル・ミックスは生楽器の比率を高め、後半の繰り返しが少ないなど、より聴きやすい。また、他にも複数のヴァージョン違いが存在する(いずれも未CD化)。プロモ・ヴィデオはロンドンの地下鉄で予告なしに撮影され、偶然居合わせた乗客たちがポールとの遭遇に驚く様子を捉えている。アルバム・ヴァージョンはベスト盤『ピュア・マッカートニー〜オール・タイム・ベスト』(デラックス・エディションのみ)にも収録。私の大好きな曲ですが、最初に聴いた時からずっと、なぜか「ジャッキー・チェンが米国映画で英語の主題歌を歌っている」姿が思い浮かんでしまいます(苦笑)。

7.プリティ・リトル・ヘッド

ポールとエリックの共作で、重厚なシンセ・サウンドと打ち込みドラムスをフィーチャーした実験的な曲。「新しいスタジオとスタッフで、何か違うことをやってみたくなった」とポールは語る。ダンサブルなリズムにのせて、およそポールとは識別できない力んだリード・ヴォーカルと、何度も繰り返される「ウッサ・メージャー、ウッサ・マイナー」という不気味なコーラスが歌われる。そこにジェリー・マロッタが演奏するビブラホンのリフと、異民族の伝説を描いた詞作が神秘的な雰囲気を漂わせる。ポールの全キャリアにおいて最も難解な異色作の1つと言えよう。

英国ではアルバムからの第2弾シングル(1986年10月発売)に選ばれたが、当然チャート・インせず(ぎりぎり圏外の76位止まり)。未CD化のシングル・ヴァージョンはリミックスで、ポールのヴォーカルが「普通の」声に差し替えられている。12インチシングルには約7分のロング・ヴァージョンが収録された(こちらも未CD化)。プロモ・ヴィデオは幻想的かつ非現実的な仕上がりで、巨大化したポールが家出少女を見守り、その窮地を救うという内容であった。ファンの間ではシングル・ヴァージョンを推す声が圧倒的ですが、私はエスニックで謎めいたアルバム・ヴァージョンの方が好きだったりします。

8.ムーブ・オーヴァー・バスカー

ポールとエリックの共作。しばらくご無沙汰だったオールド・スタイルのロックンロールで、ハードなギター・フレーズと硬質なドラミングがとってもクール。中盤以降は転調し、突き抜けるようなポールのシャウト・ヴォーカルと賑やかなコーラスとの対比が楽しい。ポールお得意の物語風の歌詞には、ネル・グウェン(17世紀の英国王・チャールズ2世の寵姫)、メイ・ウエスト(米国の女優)、エロール・フリン(オーストラリアの俳優)と実在の人物が登場する。

9.アングリー

ポールとエリックの共作。前曲に続いてハードロックだが、ほぼワン・コードと超シンプル。セッション最初期にエリックやジェリーと録音を済ませていたが、土曜午後のスタジオにたまたま遊びに来ていたピート・タウンゼント(ザ・フー)とフィル・コリンズ(ジェネシス)と共にわずか2時間で録り直したものがアルバムに採用されるに至った。「怒っている」というタイトル通り、怒りをテーマにした曲で、ポールによるとその矛先は「南アフリカのアパルトヘイトを黙認するサッチャー政権や、子供を虐待する人たち」。終始怒り狂ったポールの痛快なシャウトを堪能できる。シングル「プリティ・リトル・ヘッド」「ストラングルホールド」(前者は12インチのみ)には、ブラス・セクションを増やしたパワフルなリミックスを収録(未CD化)。大好きな曲です!

10.ハウエヴァー・アブサード

アナログ盤でのラスト・ナンバーもまた、ポールとエリックの共作である。「アイ・アム・ザ・ウォルラス」などビートルズ中期のジョン・レノンの作風を模倣したピアノ・バラードで、斬新なシンセ・サウンドとナンセンスな歌詞が印象に残る。ポールのヴォーカルも当時のジョンの声質に限りなく近づけるよう意識している。オーケストラはアート・オブ・ノイズのアン・ダドリーがアレンジした。確かに随所でジョンっぽさを感じますが、翌1987年にジョージ・ハリスンが発表した「FAB」に比べるとビートルズのサイケデリック色をイマイチ再現できていないような・・・。

11.ライト・アウェイ

ポールとエリックの共作で、ステレオの左右を行き来するドラム・ビートを基軸にしたジャズ・テイストのかわいらしい小曲。聴き所は間奏のピアノ・ソロで、単音弾きでオシャレに聞かせる。この曲はCDにのみ収録されたボーナス・トラックで、アナログ盤のリスナーはシングル「プリティ・リトル・ヘッド」のB面に収録されるまで約2ヶ月待たされた。

12.イッツ・ノット・トゥルー

シングル「プレス」のB面だった曲。力強いドラミングとタイトルコールをフィーチャーしたロッカ・バラードで、歌詞はリンダを不当にバッシングするマスコミに対するメッセージと取れる。間奏やアウトロでAOR風のサックス・ソロを披露しているのはレニー・ピケット。メロディアスなベース・プレイや、終盤で繰り広げられるポール渾身のシャウトにも注目。

アルバム(CDのみ)に収録されたヴァージョンは12インチシングル用に制作されたリミックスで、後年のアルバム『オフ・ザ・グラウンド』を共同プロデュースするジュリアン・メンデルソンが手がけた。一方、ヒュー・パジャムによるオリジナル・ミックスは7インチシングルでしか聴くことができない(未CD化)。大げさで冷淡なアレンジのリミックスと、生楽器を多用した穏やかなオリジナル・ミックスとでは印象が全く異なり、思わず「本当に同じ曲なの!?」と疑いたくなるはず。私が指折りに大好きなマッカートニー・ナンバーですが、オリジナル・ミックスが入手困難なせいで、曲の魅力をぶち壊したリミックス(このアルバムで最大の失態)の方を基に低評価を受けているのが残念でなりませんね・・・。この曲はオリジナル・ミックスが断然お勧めです!

13.タフ・オン・ア・タイトロープ

ポールとエリックの共作で、ゆったりとしたテンポのポップ・ナンバー。ストリングスやフルートを加えているものの、この時期にしてはあっさりした音作りである。歌詞もごく普通のラヴ・ソングだ。コーラスはリンダとエリック。これもCDにのみ収録されたボーナス・トラックで、アナログ盤としてはシングル「オンリー・ラヴ・リメインズ」のB面で聴くことができる。その12インチシングルには約7分のロング・ヴァージョンが収録された(未CD化)。音飛びしたのを機に(汗)無性に気になり始め、いまや当サイト名にタイトルを拝借するほどの超お気に入りです。

〜ボーナス・トラック〜

14.スパイズ・ライク・アス

冷戦体制下の米ソ対立を笑い飛ばしたコメディ映画「スパイ・ライク・アス」の主題歌。監督のジョン・ランディス自らポールに電話をかけて楽曲提供を依頼したとのこと。スパイ映画らしいハードエッジな側面と、コメディ映画らしい変てこな側面を併せ持ち、ころころ変わるドラム・パターンやテンポ・アップする長いエンディングなどが奇抜で面白い。『プレス・トゥ・プレイ』セッションの中休みにあたる1985年9月に録音され、ポールとヒュー・パジャムのほかにフィル・ラモーンが共同プロデューサーに名を連ねている。

1985年11月18日にシングル発売され、英国で最高13位・米国で最高7位。米国ではCBSコロムビアからキャピトル・レコードへの移籍後初の新譜だったが、同時にポールのソロ名義では現在に至るまで最後のトップ10シングルとなっている。12インチシングルには3種類のリミックスやDJエディットが収録された(厳密にはすべて未CD化)。プロモ・ヴィデオもランディスが監督をつとめ、映画で主演したチェビー・チェイスとダン・エイクロイドも登場。さらには3人でビートルズの『アビイ・ロード』のアルバム・ジャケットをパロディした。駄作扱いするファンもいるようですが(汗)、これまた私のお気に入りの曲ですね。

15.ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー(ロング・ヴァージョン)

ポールのソロ・キャリアで2枚目となるベスト盤『オール・ザ・ベスト』(1987年11月発売)の米国盤以外で発表された唯一の新曲。フィル・ラモーンをプロデューサーに招き、『プレス・トゥ・プレイ』の次なるアルバム(通称『The Lost Pepperland Album』)の制作を目的としたセッションで1987年3月に録音されたが、音楽的見解の相違が原因でポールとラモーンが喧嘩別れしたため、アルバムは幻となってしまい、この曲と「バック・オン・マイ・フィート」のみ当時陽の目を浴びた。いざこざの末にミキシングとオーケストラ・アレンジはジョージ・マーティンに委ねられ、スタン・サルツマンのサックスとナイジェル・ケネディのバイオリン・ソロがオーバーダブされた。'80年代ポールならではのAORバラードで、郷愁あふれる仕上がりだ。

1987年11月16日に米国以外でシングルカットされ、英国で10位まで上昇。ポールのソロ名義では現在に至るまで英国での最後のトップ10シングルである。4種類のヴァージョン違いが『オール・ザ・ベスト』とシングル(7インチ・12インチ・CD)に分散されたが、この「ロング・ヴァージョン」は“最初の”12インチシングルに収録されていたもの。終盤がギター・ソロをバックにアドリブ風のヴォーカルが入る展開で、コーラスを交えて完奏する。少し短い7インチシングルのヴァージョンを使用したプロモ・ヴィデオは、崖の上で演奏する実写のポールたちと、クリスマスを楽しむ家族のアニメ映像を交互にフィーチャー。また、1987年11月18日にポールが日本の音楽番組「夜のヒットスタジオ」に衛星生中継で初出演した際に、口パクの形で取り上げている(雪を降らす所を、裏方の爺さんが誤ってハワイのセットに転換してしまうという滑稽な演出付き)。

ディスコグラフィへ