Jooju Boobu 第93回

(2006.1.26更新)

Back On My Feet(1987年)

今回の「Jooju Boobu」も、前回ご紹介した『Distractions』と同じくアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の収録曲を取り上げます。といっても、今回はリマスター盤再発時にボーナス・トラックで追加された曲なのですが(汗)。今回ご紹介するのは、1987年のシングル「Once Upon A Long Ago」のB面として初めて発表された曲『Back On My Feet』です。当初シングルB面のみの収録だったゆえにあまり目立たない位置にあり、ファンの間でもそれほど知名度も人気もないのですが・・・それでもこの曲にはいろいろと興味深い点があります。それは、'80年代末にポールが出会ったある「音楽パートナー」の存在と、この曲がレコーディングされた知る人ぞ知る「幻のアルバム・セッション」の存在です。そしてその2つが、この曲に意外と奥深い魅力を与えているのです。今回は、この2つの大きな存在に触れてゆきながら、この曲の特徴や魅力を語ってゆきます。マニアックな曲のためすぐに話すことが尽きてしまいそうですが・・・(苦笑)。

では早速、この曲を語る上で欠かせないその2つの存在について解説してゆきましょう。まずは、前者の「音楽パートナー」について。その長い長いキャリアの中でポールは、自分1人の力で大量の楽曲を生み出してゆく傍らで、その時々に最も気の合ったミュージシャンと強い協力関係を築き、一緒に曲を作ったり一緒にデュエットしたりと、曲作りの上で信頼できるパートナーを置くことが多い人です。ビートルズ時代にはジョン・レノンが、ウイングス時代にはデニー・レインがそうしたポールの相棒でした。特にジョンとはビートルズを通じて10年以上に及ぶ長期間息の合った共作・共演を続け、ポールにとっては最高の音楽パートナーでした。世に放たれた数々の「Lennon-McCartney」ナンバーはその結晶ですね。しかし1980年、そんなジョンが暗殺によって他界してしまいます。この事件に多大なショックを受けたポールは当時の右腕・デニーとの協力関係を解消します(=ウイングス解散)。これにて、ポールの音楽パートナーは永遠に不在となってしまったかと思われましたが、やがてショックから立ち直ったポールは新たな模索を始めます。まるでジョンの代わりとなる後釜を探すかのように、'80年代のポールは多種多彩なアーティストとのコラボを精力的に行うようになったのです。アルバム「タッグ・オブ・ウォー」でのスティービー・ワンダーとの共演、アルバム「パイプス・オブ・ピース」でのマイケル・ジャクソンとの共作・共演、そしてアルバム「プレス・トゥ・プレイ」でのエリック・スチュワートとの共作・・・。ポールが'80年代に発表したソロ・アルバムには、大物アーティストが代わる代わる顔を出すこととなりました。このような一連の試みは、いずれもそれなりの成果を収めました。事実、スティービーやマイケルとのコラボ・シングルは世界各地で1位を記録する大ヒットとなっています。・・・しかし同時に、彼らがポールにとって必ずしも満足の行くようなパートナーには成りえなかったのも、また否めない事実でした。まして、これ以上ない程固い絆で結ばれ唯一無二の親友であったジョンの代わりには、誰もなることはできませんでした。さらに、彼らがジョンを思わせる性格やスタイルの持ち主でもないことに気づいたポールは、どこか物足りなさを感じつつジョンという存在の大きさを改めて痛感しました。こうして、'80年代にいろいろ試された共同作業はすべて一時的なものに終わってしまい、比較的長く続いたエリックとの協力関係も、見解の相違から解消せざるをえなくなりました。

求め続けてきた「ジョンのような音楽パートナー」になかなか恵まれずにいる中、商業的不振が追い討ちをかけてきてすっかり意気消沈していた'80年代後半のポール。そんな時、1人の男と出会うこととなります。その名は、エルビス・コステロ。そしてこの男こそが、ポールが久々に“本物”だと実感する痛快なパートナーとなるのです・・・!

このコラムでも既に何度かコステロについては触れていますが、改めて彼の経歴、そしてポールとの関係をご紹介しておきましょう。コステロの本名はデクラン・パトリック・マクマナス。ロンドン出身のロック・ミュージシャンで、1977年に本格的なデビューを果たします。当初はパンク・ロック色の濃い作品が中心で、「怒れる若者」と評されるほどの鮮烈な印象を残しました。その後はバックバンドのジ・アトラクションズを率いてヒット・シングル、ヒット・アルバムを連発。早くから発揮していたメロディ・メイカーぶりは高評価を受けます。作風も、基調となるパブ・ロックからニューウェーブ、さらにはクラシック音楽との融合にも取り組むなど歳を重ねるにつれ幅広く展開してゆき、独特の辛辣さを含む味わいは多くのファンを魅了してやみません。ソロ活動や新たなバックバンド(ジ・インポスターズ)との活動も含め、今なお世界中から高い関心を寄せ続けています。そんなコステロとポールが運命的な初対面を果たしたのは、1979年の「カンボジア難民救済コンサート」の際と言われています(ポールはウイングスとして出演していた)。その後、'80年代にジョージ・マーティン所有のエア・スタジオで2人がばったり顔を合わせることが何度かあったようです。

そしてコステロがデビューしてから10年となる1987年、コステロはついにポールの音楽パートナーになります。ポールが電話で、コステロに共作の誘いを持ちかけたのです。元々ビートルズを聴いて育ったフォロワー世代であるコステロは、この誘いに非常に緊張したそうです。一方のポールは、「コステロとの共作はマネージャーのアイデア」としつつ、このチャンスに新たな活路を見出そうとしていました。そして、ポールの版権会社・MPLのオフィスなどを舞台に2人の共作が始まります。まずはお互いが作りかけの曲を持ってきて2人で手直しをしてゆき、やがて新たな曲をゼロから一緒に作るようになってゆきました。当初はポールがコステロを引っ張る形でのコラボになると思われていましたが、実際に作業を始めてみるとコステロは実に対等なパートナーとして仕事をしました。これはポールも想定していなかったと思いますが、コステロは相手が「天下のポール・マッカートニー」だからと言って遠慮や妥協をすることなく、堂々と自分の意見を押し付けてきたのです。簡単には譲歩せず、時にはポールが持ってきた曲を「これはゴミだ」と一蹴してしまった、というエピソードも残っているほどです。'80年代にポールが付き合ってきたパートナーは一概に、エリック・スチュワートに代表されるように「あのポールの言うことだから・・・」と、たとえ内容の悪いものでも何でも褒めてしまう傾向にあったので、コステロの態度は180°逆さと言えましょう。当時「裸の王様」状態にあったポールは大きな衝撃を受けたそうですが、コステロとの共作を通じて「これぞ本来あるべき協力関係の姿ではないか・・・?」と気づかされます。弱くて不十分な所はしっかり意見して、別のアプローチも提案して、満足の行くものになるまで作品を磨き上げてゆく・・・それこそがポールが求めていた音楽パートナーだったのです。辛辣な言葉を吐く姿に最初は戸惑いつつも、音楽活動に不安と物足りなさを抱いていたポールはコステロから久々に多くの刺激を得ると共に、新たな創作意欲を湧き上がらせたのでした。そして、「心は広くないし、自己中心的」なコステロのスタイルに、ポールはいつしかかつての相棒・ジョンの姿を重ね合わせるようになります。必要な時は辛口評価で駄目出ししてくれる、そんな所がジョンをほうふつさせたのです。さすがに、そのままジョンに取って代わるまでのパートナーとまでは行きませんでしたしポールもそこまでは考えなかったでしょうが、ジョン以来の切れ味抜群の相棒の出現に、ポールは心の底から共作を楽しむことができました。その後もしばしばポールとコステロの共演の機会が生まれていることはそれを証明しています。共作を終えて2年後、ポールはビートルズ回帰路線を打ち出した「フラワーズ・イン・ザ・ダート」で久々に世界的ヒットを打ちたて、久々のコンサート・ツアーを敢行して見事'80年代不振からの脱却に成功しますが、その勢いを与えてくれたのは間違いなくコステロでしょう。

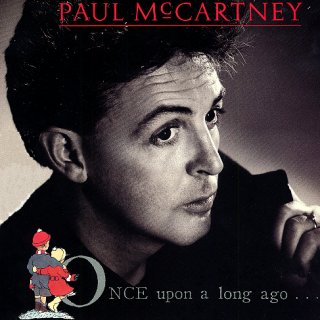

双方にとって大変実りのあるものとなったポールとコステロの共同作業。そこから生まれた一連の共作曲は、各自のアルバムで時間をかけていくつかに分けて発表されました(何曲かは依然未発表であるものの)。これまでに公式発表されたのは12曲。ポール久々のシングル・ヒットとなった『My Brave Face』など4曲は「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)に、『The Lovers That Never Were』など2曲はポールのアルバム「オフ・ザ・グラウンド」(1993年)に収録。一方、コステロのアルバムでは『Veronica』など2曲が「スパイク」(1989年)に、『So Like Candy』など2曲が「マイティ・ライク・ア・ローズ」(1991年)に、『Shallow Grave』が「オール・ディス・ユースレス・ビューティ」(1996年)に収録されています。そしてもう1曲、こうした曲たちの先陣を切って1987年にポールのシングル「Once Upon A Long Ago」で発表されたのが、今回ご紹介する『Back On My Feet』でした。つまり、この曲は初めて世に出た「McCartney-Mac Manus」ナンバーなのです!シングルB面という目立たない位置とは言え、リスナーが最初に耳にしたポールとコステロの共作ということで、この曲は記念碑的意味合いを持つ重要な1曲というわけなのです。

『Back On My Feet』がポールとコステロにとって大変重要な意味合いを持つ曲ということが分かった所で。コステロと並んで、この曲を語る上で欠かせないのが、「幻のアルバム・セッション」の存在です。ポール・ファンならご存知と思いますが、この曲が世に出た1987年は、ポールがオリジナル・アルバムを1枚も発売しなかった年でした(ベスト盤「オール・ザ・ベスト」は出ましたが)。さらに翌1988年も、旧ソ連で限定発売された「CHOBA B CCCP」を除けばこれまた1枚もアルバムを出していなく、「プレス・トゥ・プレイ」(1986年)と「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)に挟まれたこの空白の2年間はファンにとっては謎に思えるはずです。特に、リアルタイムでこの2年を体験した方は「ポールはまだ新譜を出さないのか・・・」と心配したことでしょう。しかし、ポールは当時何もしていなかったわけではありません。それどころか、人知れず密かに新たなオリジナル・アルバムの制作にいそしんでいたのです!結局、そのアルバムは発売に至ることなく封印されてしまったため、1枚も新譜が出ない空白期間が生まれることとなったのですが・・・。そう、それこそ知る人ぞ知る「幻のアルバム・セッション」、通称「The Lost Pepperland Album」です。

1986年9月、ポールが起死回生を図って制作した意欲作「プレス・トゥ・プレイ」が発売されます。このアルバムが、一連のシングルカットと共にチャート上ですべて大不振に終わったのは有名な話ですね(汗)。ますます低迷してゆく売れ行きにポールは多大なショックを受けます。ヒュー・パジャムをプロデューサーに、エリック・スチュワートを音楽パートナーに据えるという人事も、見直さざるを得なくなりました。アルバムのミックスを行っている時点で既に迷いが見られていたと言われるポールは、発売直前には2人との関係の解消を考えていたようで、その頃に新たな行動に出ています。それが、プロデューサーにフィル・ラモーンを迎えるという人事刷新でした。

ここからは、恐らくこのコラムでは初登場となるフィル・ラモーンについて紹介しつつ、幻の「The Lost Pepperland Album」の全貌を紐解いてみましょう。バイオリン奏者からそのキャリアが始まったというラモーンは、'60年代初頭には自身のスタジオを設立しエンジニア、そしてプロデューサーとして独自の手腕を発揮してきました。それも他の追随を許さないような革新的なデジタル録音技術を用いたもので、なんとCDやDVDを初めて商用で発売したのもラモーンだそうだから驚きです。手がけたアーティストも数多く、レイ・チャールズ、ボブ・ディラン、エルトン・ジョン、ジョージ・マイケル、マドンナ、ロッド・スチュワート・・・とそうそうたる顔ぶれが並んでいます。中でも有名なのは1977年から1986年にかけて行ってきたビリー・ジョエルのプロデュースでしょう。約10年もの間に多くのヒット作を手がけたことで、ビリーのファンの間ではその名は大変よく知られているようです。そんなラモーン、昔からビートルズのプロデューサーになるのが夢だったそうで、ジョンの息子であるジュリアン・レノンのアルバム「ヴァロッテ」(1984年)やリンゴ・スターのアルバム「タイム・テイクス・タイム」(1992年、数曲のみ)もプロデュースしていますが、1985年に初めて元ビートルズ本人であるポールからお呼びがかかります。シングル曲『Spies Like Us』のプロデュースでした。この時はポールとパジャムとの共同プロデュースという形で貢献も限定的なもので、同時進行で制作されていた「プレス・トゥ・プレイ」には携わりませんでした。その後『Stranglehold』のプロモ・ヴィデオの撮影にも立ち会っていましたが、「プレス・トゥ・プレイ」の頓挫でパジャムが失脚したことで、いよいよラモーンに念願の我が出番がやって来ることとなったのです。

ポールとラモーンの共同作業が始まったのは、1986年8月のこと(「プレス・トゥ・プレイ」発売前という所に注目)。NYのスタジオで『Loveliest Thing』など数曲を録音しています。演奏をサポートしたのはビリー・ジョエルのバックバンドで、早速ラモーンの人脈が生かされています。「プレス・トゥ・プレイ」のプロモーション活動を挟み、1987年に突入すると2人はさらに関係を濃密にし、断続的ながらもレコーディング・セッションを重ねてゆきます。もちろん、2人の目標は「ニュー・アルバム」でした。新曲も相次いで書き下ろされ、ラモーンの手によって綿密に仕上げられてゆきました。最終的に15曲ほどが出揃い、6月のセッションの段階では余裕にアルバムが1枚完成するほどになっていました。ところが、ポールとラモーンの共同作業はここで終焉してしまいます(翌月からポールは「CHOBA B CCCP」の制作に取り掛かる)。さらには、一時は発売直前とまで噂された新作もなぜかお蔵入りとなってしまいます。定評の高いプロデューサーを迎え、しっかりとしたスタジオで腕のある面々と共に録音した完成度の高い新曲が一気に幻と化したのです。ポールのレコーディング史を見てもこれは未発表曲集「Cold Cuts」に匹敵する異常事態。実に不可解です。話によると、あまりにも度が過ぎるラモーン色のプロデュースにポールが不満を示し、最後はスタジオで殴り合いまでして喧嘩別れした、という説が有力なようですが・・・(汗)。名うてのラモーンですら、ポールとは気が合わなかったようですね。思えば、'80年代はジョージ・マーティン、デヴィッド・フォスター、ヒュー・パジャムそしてフィル・ラモーンと様々な畑の人物にプロデューサーを任せていたポール。共作・共演という面でも、プロデュースという面でも当時は適切な「音楽パートナー」を見つけ出せずにいた・・・ということでしょうか。こうしてついぞ姿を現さなかったポールとラモーンによるニュー・アルバムは、ちょうど1987年がビートルズの名盤「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」の発売20周年だったことからファンの間では「The Lost Pepperland Album」という通称名で知られています。

しかし、「The Lost Pepperland Album」セッションで生まれた新曲たちは、アルバムの発売頓挫からしばらく経った頃からたびたび陽の目を浴びる機会に恵まれていて、実は後年ちょこちょこと小出しに発表されています。1989年のシングル「Figure Of Eight」カップリングで発表された『Loveliest Thing』、1990年に日本のみで発売された「フラワーズ・イン・ザ・ダート」来日記念盤に収録された『PS Love Me Do』、1997年にシングル「Young Boy」内のCD版「ウーブ・ジューブ」で発表された『Atlantic Ocean』、同じく1997年のシングル「The World Tonight」内のCD版「ウーブ・ジューブ」で発表された『Squid』(ただしこれはポールの単独プロデュース)、そして再び1997年のシングル「Beautiful Night」で発表された『Love Come Tumbling Down』『Love Mix』。さらには『Beautiful Night』自体も元々はこの時期に録音されながらボツになった曲です(実は『This One』も!)。闇に埋もれてしまったセッションですが、意外にも公式発表された曲は多いのです。ポール自身のラジオ番組「ウーブ・ジューブ」でたくさん取り上げられる辺り、喧嘩別れしたとは言えポールも結構気に入っているのかな・・・と思わせますね。他にも、先述の「サージェント・ペパー」20周年を祝って書かれた『Return To Pepperland』、後にクラシック・アルバムにチラッとメロディが準用された『Christian Bop』、そして愛妻リンダがリード・ヴォーカル(?)を取る変てこな『Peacocks』など未発表曲がいくつかあります。そして、これらを聴いたことのある方なら理解して頂けると思うのですが、これがもう名曲だらけなのです。ビリー・ジョエルをプロデュースした経験が生かされたAORナンバー『Love Come Tumbling Down』『Loveliest Thing』からマッカートニー・ポップ全開の『Love Mix』『Return To Pepperland』、そして前衛的でダンサブルな『Atlantic Ocean』まで、どれもが強力で売れ線なのです。そして実にポールらしさたっぷり、それでいて程よい刺激がある。これが当時アルバムとして結集していたら、どれほど素晴らしかったか・・・。きっと売り上げ不振も吹き飛んでいたでしょう(「フラワーズ・イン・ザ・ダート」以降のビートルズ回帰路線はなくなるかもしれませんが・・・)。お蔵入りにしてしまったのが信じられない、もったいないです。セッションの全貌をつかむのはなかなか難しいですが、「Pizza And Fairy Tales」「Flowers In The Dirt Sessions」といったブートで一挙に聴けますので、興味のある方はぜひチェックを(苦笑)。

散り散りになってしまった一連の「The Lost Pepperland Album」セッションの収録曲たちですが、1987年当時にかろうじてリアルタイムで発表された曲が2曲あります。それが、1987年11月に発売されたベスト盤「オール・ザ・ベスト」に収録されシングルカットされた『Once Upon A Long Ago』と、そのシングルのB面・・・今回紹介している『Back On My Feet』です。「The Lost Pepperland Album」の発売が消滅した今、ポールの新曲に約1年間飢えてきたファンにとってはまさにオアシスにも値する2曲でした(1987年・1988年に発表されたポール自作の新曲もこの2曲のみ)。そして、この2曲によってファンはかろうじてポールとラモーンの共同作業の片鱗を垣間見ることができたのでした。「幻のアルバム・セッション」からリアルタイムで放たれた貴重な新曲。そうした点でも、この曲は記念碑的意味合いを持っているのです。

「The Lost Pepperland Album」を一緒に制作したポール・マッカートニー(右)とフィル・ラモーン(左)。

だいぶ前置きが長くなってしまいましたが(汗)、それでは『Back On My Feet』という曲自体についていよいよ語ってゆきたいと思います。この曲は先述のようにポールとコステロとの共作曲・「McCartney-Mac Manus」ナンバーですが、元々はポールが書いていた曲で、途中で行き詰まり困っていた所をコステロに手伝ってもらったそうです。コステロがインタビューで語っているように、2人の共作は当初はゼロから新しい曲を作るというよりは、それぞれが作りかけの曲を持ち寄ってたたき台に上げて一緒に完成させるという感じのものでした(これは先述しましたね)。そのため、この曲のメロディはほとんどポールが単独で書いたもの、と言われています。ポールとコステロが本格的な共作を始めるのが1987年夏〜秋のことなので(ブートで聴くことのできるデモ・テープが録音された頃)、その頃には「The Lost Pepperland Album」セッションが終了していることを考えると、この曲はほぼポールが書いた曲で間違いないでしょう。最終段階でコステロの助けを得て、それで共作名義になったということですね。曲調はいかにもポールらしい、ポール流の溌剌としたポップです。まさにポールがお得意とする作風で、同じセッションの曲では『Love Mix』や『Return To Pepperland』の部類に入るでしょう。この2曲ほどにはウキウキ弾けた感じはないですが、メロディアスでキャッチーなメロディはポールならではです。特にサビは非常に耳に残るメロディラインです。前年の「プレス・トゥ・プレイ」がロック色の濃いアルバムだっただけに、この曲を聴いてポールのポップ節に改めて感動したファンも多いかもしれませんね。2年後に現れる超強力ポップ・ナンバー『My Brave Face』の先鞭と言える曲です(まだまだ「ビートリー」な感じは薄いですが)。一説によると「The Lost Pepperland Album」が発売されれば1曲目に収録される予定だったそうですが、それも十分納得行きます。そんな中、どこか微妙にピリッとくる辛さが味わえるのは、コステロの貢献でしょうか?メロディ面ではほとんどタッチしていないにしても、何かしらの助言はあったことでしょうし・・・。サビの終わりでさりげなく変拍子になっている所にも注目です。これも、もしかしたらコステロのアイデアだったりして・・・?

演奏は、エレキ・ギターを中心とした比較的シンプルなバンドサウンドです。ポールはギターとピアノを弾いています(「フラワーズ・イン・ザ・ダート」のブックレットではベースがクレジットされていないが、ベースも多分ポール)。ピアノは普通のグランドピアノではない、ホンキートンクのような面白い音色をしています(メロ部分でよく聞こえる)。ポールの他に演奏に参加しているのは、ティム・レンウィック(ギター)、ニック・グレニー・スミス(キーボード)、チャーリー・モーガン(ドラムス)。この3人は「The Lost Pepperland Album」セッションで録音された大半の曲(1987年録音分)に参加していて当時の基本ラインアップとなっていますが、ポールが彼らと知り合ったのは実はデュアン・エディがきっかけ。1987年に発売されたアルバム「デュアン・エディ」でデュアンはウイングスの『Rockestra Theme』(もちろん作曲はポール)をカヴァーしているのですが、その際ポールがベースとコーラスでゲスト出演しました。そして、そのセッションに同じく参加していたのがティム、ニック、チャーリーの3人だったのです。それを機に、ポールが3人を自分のレコーディング・セッションに誘った・・・というわけです。いろんなセッションに顔を出しているので、演奏してくれる仲間には事欠かないポールらしいですね(苦笑)。曲を共作した肝心のコステロは、この曲のレコーディングには参加していません。

この曲を聴いてみて、前作に当たる「プレス・トゥ・プレイ」と比べて顕著なのは、明らかに「生の音」が中心になっている点。「プレス・トゥ・プレイ」は、前任のヒュー・パジャム色の濃いプロデュースによりほぼ全曲にわたって打ち込みドラムやシンセを大々的に導入、さらには度重なるオーバーダブを繰り返したため、無機質で機械的なイメージの強い仕上がりでした。これが旧来からのファンを戸惑わせ、ポール離れを引き起こし結果的に売上不振につながってしまったのは誰も否定できないでしょう(汗)。こうした失敗を反省してか、「The Lost Pepperland Album」セッションでは基本的には生演奏が主体となっています。「プレス・トゥ・プレイ」路線を受け継いだのは一部の実験的な曲のみで、それを除けばむしろ「プレス・トゥ・プレイ」以前の'80年代ポールの作風に回帰しています(AOR風の作品が多いのもそうだし)。この曲も、演奏にやや硬質な印象があるものの、機械的な雰囲気は全く感じられません。ドラムスもチャーリーによる生ドラムですし、「プレス・トゥ・プレイ」では嫌と言うほど多用されていたシンセもオルガン風の音色がわずかに味付け程度にしか入っていません。この劇的な変化は、プロデューサーが代わったおかげか、それともポールの方針転換のおかげか・・・。斬新さでは劣りますが、全体的な聴きやすさで言えばこちらの方が断然上です。そして、多くのポール・ファンが求めているものは、やはり「ポールらしさ」。つまり、実験的で機械的な音楽よりもシンプルなサウンドなのです(これは「PTP」マニアである私も同意します・・・)。お蔵入りになってしまったものの、「The Lost Pepperland Album」は「プレス・トゥ・プレイ」以上にポールらしさを引き出したアルバムなのです。実際に発売されていたら、きっとある程度の名誉挽回はできていたかもしれません・・・。この後、リハビリを兼ねて行われた「CHOBA B CCCP」のロックンロール・セッションを経て、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」でビートルズ回帰路線のバンドサウンドで復活するポールですが、「プレス・トゥ・プレイ」を教訓とした軌道修正は既にこの曲で始まっていた、と言えるでしょうね。

打ち込みサウンドや色鮮やかなシンセが姿を隠す一方で、この曲の主役は何と言ってもギター・サウンドです。それも、「プレス・トゥ・プレイ」の時みたいに露骨に鋭角的でアグレッシブな音ではなく、のびのびとしたメロディラインによる溌剌とした音。この辺はミックス段階での音処理も絡んでくるのでしょうが、同じギター・プレイでもこの曲では前年のハードロック路線から、よりバンド色を前面に打ち出したものに切り替えています。'80年代初頭に「ポールは軟派だ」と言われ、「プレス・トゥ・プレイ」で思い切り硬派に舵を切ったポール。しかしその試みも上手く成功しなくて、「The Lost Pepperland Album」の頃は再び試行錯誤をしているように見受けられます。そしてその先に見つけた答えは、ハードなエレクトリック・ポップでもなく、ソフトなバラード中心でもなく・・・ソロ活動を再開した'80年代にすっかり定着してしまっていたスタジオ中心主義からの脱却、つまりステージへの復帰だったのです。これには、この頃から単発のライヴに参戦することが増えてきたポールが、ウイングス解散後中断していたコンサート活動の再開を意識し始めたことも大いに作用しているのですが、先の「ポールらしさ」の回顧もあり様々な要素がポールを久々に溌剌としたバンドサウンド、ひいてはビートルズ回帰路線へ導いていった・・・そう思います。この曲で聴かれるギター・プレイは、この後ロビー・マッキントッシュやヘイミッシュ・スチュワートが活躍する「フラワーズ・イン・ザ・ダート」までは行かないものの、その到来を十分予感させてくれる生き生きとした演奏です。この曲の他にも、『Love Mix』『Love Come Tumbling Down』『Return To Pepperland』といった曲でも、硬派の音作りから脱しつつあるポールの姿を見せてくれています。

さて、メロディはほぼポール単独で書いたと言われていますが、歌詞の方はと言えば、こちらはコステロが仕上げ段階でかなり手を貸しているようで、コステロの貢献はメロディ以上に大きいようです。実際、この曲ではコステロらしさはメロディよりも詞作面によく表れている・・・と言えます。気になる内容ですが、一見するとポールがお得意とする物語風の歌詞で、普段のポールっぽいです。しかし、そのストーリーはどこか普段のポールの持ち味ではないのです。ポールが書く物語風の詞作は、通常はハッピーでコミカルなポジティブ志向のものだったり、韻を踏むことに集中したナンセンス系のものだったりが多いのですが、この曲で描かれるストーリーは皮肉交じりで辛辣で、ややネガティブさすら感じられます。「辛辣な皮肉屋」と来たら・・・この曲の話ではコステロが真っ先に思い浮かぶことでしょう。そう、ここがコステロの大いなる貢献なのです。まるでコステロその人を表現したかのようなほろ苦い味わいは、ポールの詞作が持ち合わせていない、コステロとの共作でなければ生まれなかったであろう新たな作風です。

具体的に見てみましょう。この曲の主役は、公園のベンチを住まいにする1人の男です。恐らく身寄りのないホームレスなのでしょうが、そのイメージ通り惨めな人生を過ごしているようです。この時点でも既にポールの物語風詞作の登場人物にはあまりない性格の持ち主なのですが、さらにこの男の生き様は強烈です。愛を必要とせず、人の情けを受け付けず、1人ぶつぶつ文句を言いつつ、嵐の中「いつか俺は立ち直ってみせる」と再起を叫んでいるのです。実に辛辣で、実に孤独で、実にネガティブ志向ですよね(汗)。「立ち直ったら一騒ぎ起こしてやる」という一節には人間の心の闇の部分が映し出されているかのようです。そして、結局彼は「シンプルな入れ墨が元で」自ら滅んでゆく・・・という結末を迎えます。ここまで来るといくら物語とは言えポール単独で書いたものとは思えませんね。末恐ろしくダーティな世界、ややグロテスクな描写はコステロのアイデアが多く含まれていることでしょう。ポールとコステロの一連の共作曲には、このように一筋縄では行かない、屈折した世界観が反映された曲が多いです。『My Brave Face』『Don't Be Careless Love』『Mistress And Maid』に出てくる登場人物や、『You Want Her Too』での絶妙な掛け合いなんかがよい例ですね。コステロのこうしたひねくれ加減からも、ポールはかつての相棒・ジョンを思い起こしたそうです。

そして、曲も終盤、最後の最後で分かるのですが・・・この曲で描かれてきた主人公の男の姿は、すべて「輝かしいシネマスコープ」の1こまを見ているに過ぎない、と結論付けられています。あたかも男の様子を映画にしたものをリスナーに見せているような歌詞だった、というわけです。思えば、何ヶ所かで映画のシーンが変わるかのような語り口がされていますが・・・。「僕たちがブラインドを下ろすと同時に、彼の顔が消えてゆく」と歌われて、初めてこれは単なる物語風の歌詞を聴いているのではなく、映画を見ていたのだと私たちは実感するのです。それと共に、ネガティブながら懸命に生きる主人公の一生も映画のたったワンシーンでしかない・・・ということが分かり、人生観に対する強烈な皮肉が込められていることを知るのです。これを強調しているのが、終盤の繰り返しに挿入されるコーラスです。この部分は、ポールが歌うパートが男の台詞なのに対し、コーラスは彼に冷ややかな皮肉を浴びせる格好になっています。ポールが「俺は立ち直ってみせる」と繰り返すのに対して、コーラスが「僕たちは男の目を通して人生を見る/彼が生まれ/シンプルな入れ墨が元で死んでゆく間に」「彼の場合はっきりと希望が全くないのだが」と歌う箇所がありますが、これは映画の中で自分の行く末を知らぬまま必死に再起を叫ぶ男と、スクリーンの外で男の人生の結末を知っている語り手という対照的な構図になっていて、実に皮肉的です。男がいくら再起を叫ぼうと、それはかなわぬ夢であることは語り手には分かりきっているのですから・・・。そして、やがてシネマスコープのブラインドを下ろせば、叫び続ける彼の姿もむなしく消えてゆく・・・。この何とも辛辣な掛け合いは、きっとコステロが再三ポールにアドバイスしたのでしょう。登場人物の設定もそうですが、全体の構成に込められた皮肉は、コステロ節がポール節にぶつかって完成した魅力ですね。音だけを聴けばどこにでもありふれたポップ・ソングですが、歌詞の意味を知った上で聴くと巧妙に仕込まれた細工に驚くことでしょう。

そんな皮肉たっぷりの歌詞を披露するヴォーカルは、ほとんどがポールによるオーバーダブです。第2節以降入るハーモニーもほとんどポールです。そして、ここからもポールのライヴ活動再開を模索する動きが垣間見えます。この曲は、メロ部分はリズムに乗せるように弾けつつも穏やかな歌い方ですが、サビになると力強くシャウト交じりに近い形で歌われるようになります。サビになって派手なギター・サウンドが増えるというアレンジとあいまって、このコントラストは聴いていて痛快なのですが、'80年代に入りソフト路線を突っ走ってきたポールのヴォーカル・スタイルとは一線を画しています。加齢や売上不振のイメージから「おとなしくなった」「もうロックできないのではないか」と思われていたポールが、現役感あふれる生き生きとした歌い方に再び挑戦しているからです。これは「プレス・トゥ・プレイ」の頃にも少しあった傾向ですが、ここではよりライヴを意識したかのような歌いっぷりです。長い間スタジオにこもっていたので決して本調子ではなかったでしょうが、まだまだステージでも十分やってゆける!と思わせるには十分なシャウトです。特に終盤のアドリブでそう思わせる所があります。「ライヴ・エイド」や「プリンシズ・トラスト」で歌ったことで得た刺激がよい方向に出ていますね。「The Lost Pepperland Album」セッションでは、なかなかこの曲のように声を振り絞る曲がないのは残念ですが・・・(汗)。しかし、このセッションを経て、ロックンロールのルーツに浸りつつ声のリハビリを行った「CHOBA B CCCP」セッション、そして久々に目いっぱいロックしながら目いっぱいシャウトしまくった「フラワーズ・イン・ザ・ダート」セッション、さらにはコンサート活動の再開・・・に着実につながっていったことは確かでしょう。ちなみに、この曲にコーラスで参加しているのがもう1人いて、もちろんそれはいつもそばにいるリンダです。先述した皮肉交じりのコーラスを歌っています。早口風にリズミカルなメロディが耳に残りますが、リンダの声が元来低めな所に淡々と歌うので、ただでさえ効きすぎの皮肉がびしびし響いてきます(笑)。もちろん、これもポールの中では計算済みなのでしょう。この曲では楽器での出番はないリンダさんですが、一番おいしい所をきれいに持っていっています。

さて、これでこの曲について語ることは大体尽きたでしょうか(笑)。まぁシングルB面曲ですから、特別クローズアップされたこともないですし、ライヴでも演奏されていませんしね・・・(この時期の曲では最もライヴ映えする曲だとは思うのですが)。それから、アウトテイクも見つかっていません。「The Lost Pepperland Album」セッションの音源を収録したブートに収録されているのは、公式発表されたものと全く同じです。そして、「The Lost Pepperland Album」の発売が頓挫したので当然オリジナル・アルバム未収録です(シングルはCDでも発売されたので当初からCD化はされていた)。それどころか、この曲が収録されたシングル「Once Upon A Long Ago」は米国では発売されなかったため、この曲はしばらくの間米国で未発表という状態でした・・・(汗)。実は「Once Upon A Long Ago」もそうなのですが、ここだけの話。ですから、アメリカ人が初めて聴いた「McCartney-Mac Manus」ナンバーは『My Brave Face』だったわけです・・・。米国では1987年・1988年にポールの新曲が1曲も発売されなかったことになり、当時の米国のファンは相当苦い思いをしたことでしょう。結局、1993年にアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」がリマスター盤として再発された際にボーナス・トラックとして収録され、米国でもようやく公式発表されました。もちろん現在では容易に入手できます。来日記念盤には収録されていないので注意が必要ですが(現在入手困難だけど・・・)。

個人的には、当初はそれほど印象に残る曲ではなかったのですが(汗)徐々にそのポップな魅力と、歌詞の辛辣な側面に惹かれてゆきました。この曲は歌詞がかなり幅を利かせている曲だと思います。なので、私はこの曲を聴く時は歌詞で描かれているシーンを頭の中で思い浮かべるようにしています。そうすると、コステロ節がより味わえますよ。最初は単なる物語風だと思わせておいて、実はそれは映画のシーンを見ているんだよ・・・と最後に分かるのが何ともニクい構成ですね。コステロとの一連の共作曲では『My Brave Face』『Don't Be Careless Love』がお気に入りですが、その次くらいにこの曲が来ますね。ワルツ・バラードの曲たちもなかなかなのですが・・・。サウンド面では硬質だけど耳障りのよいドラムスが好きです(時折ビートが強調される所の音が特に!)。それと、リンダのコーラスもこの曲には必須ですね。あれはつい一緒に歌いたくなります(笑)。コステロとの共作曲ではそれほど癖が強くないので、単純にマッカートニー・ポップがお気に入りの方にもお勧めできる曲です。現在聴くことのできるアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」も名盤ですし、ね。それと、「The Lost Pepperland Album」セッションで生まれた曲たちはいずれも名曲揃いなので、できればこちらもチェックしてみてくださいね。

・・・という所で、ついに書くことがなくなったかな(汗)。もうちょっと何か書けそうな気もしますが、これで終わりかな(苦笑)。

さて、次回紹介する曲のヒントは・・・「ヤァ!ブロード・ストリート」。お楽しみに!

(2010.9.21 加筆修正)

(左)シングル「Once Upon A Long Ago」。「The Lost Pepperland Album」からリアルタイムで唯一陽の目を見たシングルだった。

(右)アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。現在はこのアルバムのボーナス・トラックに収録されています。コステロとの共作を4曲収録。