Jooju Boobu 第92回

(2006.1.24更新)

Distractions(1989年)

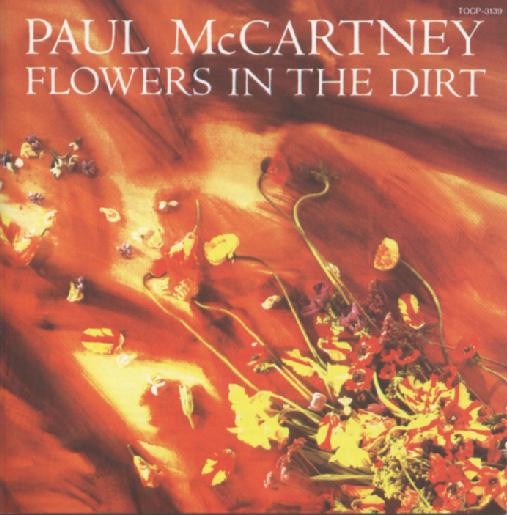

今回の「Jooju Boobu」は、1989年に発表されたポールのソロ・アルバムで、多くのファンから「名盤」と評されている「フラワーズ・イン・ザ・ダート」に収録されたバラード・ナンバー『Distractions』を語りたいと思います。ポールといえば世間一般的には「稀代の天才バラード・メイカー」として知られる人でありますが、ビートルズ時代やウイングス時代を経て再びソロ活動に戻っていった'80年代になって、そんなポールが紡ぎ出すバラードに新たな要素が加わってきます。そのことについてはこのページでお話してゆきますが、その新たな作風の集大成と言えるのが、この『Distractions』なのです。そこには、ビートルズやウイングスの頃にはあまり見ることができなかったマッカートニー・バラードの新境地が見て取れます。アルバムナンバーながら隠れファンの多い、この曲の円熟した魅力をご紹介致します。

では、今回はまず冒頭で触れた、'80年代になってマッカートニー・バラードに備わった新たな要素についてお話してゆきましょう。『Distractions』がレコーディングされた頃の時代背景などは、その後にお話しすることとします。

ビートルズとしてデビューして以来、60歳代に突入した現在に至るまで、世界的に広く知られるバラードの名曲を数多く輩出してきたポール。その事実は、私に改めて言われなくとも(汗)もう皆さん(特に熱心なポール・ファンの方は)ご存知のことでしょう!大衆受けする覚えやすさと、大きな感動を与えてくれる抑揚感たっぷりの美しいメロディを全面に打ち出した曲を作るのが元々得意なポールが、最もその才能を発揮する場がバラード部門、と言っても過言ではないでしょう(むろん、様々な音楽嗜好を持つポールの魅力はそれだけにとどまらないのですが・・・)。『Yesterday』『Hey Jude』『Let It Be』『The Long And Winding Road』・・・そうしたバラードを挙げるとビートルズの代表曲だけでもきりがありません。そしてその傾向は、もちろんビートルズ解散後も変わらず続いています。代表曲『My Love』を始めとして、ポールのソロ・キャリアにはたくさんのバラード・ナンバーが散りばめられています。そんな中、ポールが歳を重ねるにつれ、そうしたマッカートニー・バラードの作風にもそれまでにはなかった要素が次々と加わってくるようになりました。昔から受け継いできたお定まりの作風が死んでしまったわけではありませんが、ポールは同じバラードというカテゴリでも新たなスタイルを取り込んでその幅を広げたのです。

その1つに、ポールの加齢に伴って顕著に増えていった作風があります。それはずばり、「枯れた味わい」。恐らく、この形容的なフレーズでは皆さんどんな作風なのか一発でピンと来ないでしょうから(汗)、ご説明致します。「枯れた」という表現は何かポールの才能がしおれてしまったかのような感を与えますが、そういう意味合いはありませんのでご安心を。ここで言う「枯れた」は、「地味な」に似たニュアンスがあると言ってよいでしょう。つまり、きらびやかさや甘さを最大限抑える反面渋味や苦味を強調したアレンジのことを指します。具体的には、派手な装飾を演奏に施したり甘ったるい調子で歌ったりせず、シンプルな演奏をバックに淡々と歌い、そして落ち着いた雰囲気の中静かにじっくり聞かせるという方法を取ったスタイルのことです。楽器面で言えば、ピアノではなくアコースティック・ギターをメインにして、アコギ特有の素朴で暖かみのある音色を採用するのが大きな特徴です。サウンドや歌い方が地味になり渋味が増したことで幅広い層に訴求するキャッチーさは減少しますが、その分独特の深い「こく」はアマアマなアレンジを敬遠する人たちを魅了してやみません。誰でもすぐにとっつけるアレンジではないものの、いろんな音楽を聴き倒して耳が肥えた人は特にその味わいに深くはまってしまうことでしょう。こうした点で、「枯れた味わい」は「大人の音楽」といったイメージが強いです。

そんな「枯れた味わい」が、時代を経るにつれてポールの書くバラードに顔を見せるようになりました。その背景には、やはりポールの加齢の影響が大いにあるでしょう。ポールもまた、いろんな音楽に触れてゆくと共に「枯れた味わい」の魅力に開眼してゆき、やがて自らの作風に取り入れていったのです。ビートルズ時代にはストリングスをフィーチャーした『Yesterday』を発表して、それまでビートルズを「雑音」としか思っていなかった大人共を感銘させたポール。ビートルズ解散後、徐々に「大人度」を上げてゆくこととなります。むろん、「枯れた味わい」を含んだバラードがビートルズ時代に全くなかったわけではありません。初期の名曲『And I Love Her』(アコギとパーカッションをフィーチャー)はこの路線の原点と言える恰好の例でしょうし、アコギ弾き語り主体の『Yesterday』や『Blackbird』もある意味プロトタイプと呼べるかもしれません。しかし、「枯れた味わい」がポールのバラードに定着してくるのはビートルズ解散後の'70年代以降です。ウイングス時代の『Bluebird』『San Ferry Anne』『Don't Let It Bring You Down』はその典型例ですね。そして、より磨きのかかった名曲たちで「ポールが大人に成長した」と実感させた'80年代、「枯れた味わい」はついに定期的に聴くことができるようになります。対峙するかのように甘いムードを洗練したAOR路線と並んで、マッカートニー・バラードの主要な作風となるにまで至ったのです。'80年代以降のポールのアルバムの大半が落ち着いた雰囲気に仕上がっているのは、このおかげかもしれません。『Somebody Who Cares』(1982年)や『Footprints』(1986年)は、これを体現した代表的な存在です。そして、その後に登場した「枯れた味わい」のバラードが・・・今回ご紹介する『Distractions』です。この系統をポールが積極的に取り入れるようになってから10年近くが経とうとする頃現れたこの曲は、地味で渋味が強くて淡々としていて、まさに「枯れた味わい」という形容がぴったりでした。しかも先の『Somebody Who Cares』『Footprints』よりも一層本格的でさらに円熟味を帯びているのは、この曲を聴けばよく分かることでしょう。ある意味、この曲でポールの「枯れた味わい」路線は1つの終着点を迎え、目標を達成したとも言えそうです(もちろん、ここで終わることなくその後も現在まで続いてゆきますが)。数10年間自分のバラードの方向性を追求してきたポールは、この曲でその新境地「枯れた味わい」をしっかり完璧に自分のものにできた、ということです。その記念碑的な観点で、この曲はポールの音楽史で結構重要な1曲なのです!

ポールが「枯れた味わい」を曲作りに取り入れてゆくまでを見てきた所で、いよいよ『Distractions』そのものの魅力を語ってゆきたいと思います。この曲には、「枯れた味わい」を表現するためにどんな工夫が施されているのでしょうか?そして、どんな魅力が詰まっているのでしょうか・・・?

この曲が収録されたアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」について少しおさらいを。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」が、ポール混迷の'80年代の果てに制作され、その混迷を断ち切るかのような素晴らしい内容で新作を待望していたファンを「ポールが復活した!」と感嘆させたのはご存知ですね。売上不振の引き金となった'80年代前半のソフト路線に決別するかのように、元気いっぱいのポップ・チューンが久々にたくさん収録されたことと、機械的なサウンド一辺倒のプロデュースで大敗した前作「プレス・トゥ・プレイ」を教訓に、曲に合わせてプロデューサーを選ぶ方式を取り生の音を大切にしたバンドサウンド中心にしたことが効を奏したのです。この頃からポールが見直すようになったビートルズ・サウンドへの回帰や、エルビス・コステロとの絶妙なコラボ、そして実験的な曲も含んだバラエティ豊かな曲目も大きな注目を集め、全英1位を筆頭に世界中でひさしぶりの大ヒット作となりました。アルバム発売後、セッションに参加したミュージシャンたちとバンドを結成してウイングス以来となるライヴ活動を再開しワールド・ツアーに赴いたこともあり、ファンの間では今なお根強い人気と思い入れを誇る屈指の「名盤」として聴き親しまれています。そんなポールらしさがたっぷり詰まった起死回生の会心作で、この曲は発表されたのです。前述のように溌剌としたポップ・チューンから実験的なダンス・ミュージック、3拍子のリズムをしたコステロとの共作、さらにはレゲエまでもある「何でもあり」のアルバムにおいて、この曲はバラードの側面を補強する重要な役目を果たしています。ちなみに、レコーディングは1988年4月〜7月頃と言われています(『This One』『Put It There』と同時期)。プロデュースはポール自らが担当しています。ミッチェル・フルームからトレバー・ホーンまで、様々なプロデューサーを起用した「フラワーズ・イン・ザ・ダート」においては珍しい例ですが、ひょっとしてポールの中では「枯れた味わい」の曲想が当初からしっかり固まっていたのかもしれませんね。

この曲のサウンドのメインは、もちろんアコースティック・ギター。先述のように、「枯れた味わい」を効果的に引き出す上での必須道具です。別段目立ったプレイもなく淡々と奏でられる乾いた音色は、地味で渋い雰囲気が曲中にぱっと広がってゆくかのようです。全体を堅実に支えるこのアコギを弾いているのは、ヘイミッシュ・スチュワート。1987年頃からポールのセッションに顔を出すようになったヘイミッシュが、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」発売後にポールがワールド・ツアー(通称「ゲットバック・ツアー」)を開催した際バックバンドの一員となったのは有名ですね。1993年まで、一時期ポールにとっては音楽パートナーとして一目置かれる存在となっていました。そして地味な中、間奏ではアコギのソロがフィーチャーされます。これがいかにもガット・ギターで弾きました、といった感じの音をしていて、とても印象に残ります(『And I Love Her』のギター・ソロに似た所がある)。低音から高音まで使い分けていて、どこかポールが'70年代後半から随所で導入してきたスパニッシュ・ギター風でもあり、ラテン色も色濃く残しています(この曲では間奏のみ転調しているので、そこが余計スパニッシュ・ギター風に聴こえるのかも)。ソロと言えども、ここでもあくまでクールなのが雰囲気を壊さないポイントでしょう。この一層味わい深いソロですが、なんと!この部分だけヘイミッシュではなくポール本人が弾いています!さすがアコギを持たせても天下一品のポールですが、ヘイミッシュに任せず自分で弾いてしまう辺り頭の中で描いた曲想を忠実に再現したかったのでしょうか。

ベーシック・トラックの楽器では、ベースも結構耳に残ります。もちろん演奏はポール。この曲ではかなり大きめにミックスされていて、ベースラインがはっきりと聞き取れます。ベース・ファンにとってはうれしいミックスかもしれませんね。ちなみに、この曲でポールが使用したベースはウォルの5弦ベース。この時期ポールが新たに仕入れてきたもので、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」では『Rough Ride』でも重厚感あるサウンドで弾いています。ドラムスは、ヘイミッシュと同じく1987年頃からポールのレコーディングをサポートしていたクリス・ウィットン。これまた「ゲットバック・ツアー」でバックバンドの一員となります(こちらは1990年までのお付き合いでしたが・・・)。パワフルなドラミングで'80年代後半らしいサウンドを繰り出すクリスですが、この曲では曲調に合わせて強調しすぎない程度となっています。アコギ同様目立ったプレイもそれほどなく、実に淡々。そして、イントロをはじめパーカッションをふんだんに入れるのも忘れていません(演奏はクリスとポール)。これは「枯れた味わい」を引き出す上で重要な要素であり、常套手段でもあります。過去にも『Bluebird』『Footprints』といった曲で効果的に使用されていました。パーカッションが入ったおかげで、この曲のラテン色がより強まった気もして面白いです。ベーシック・トラックは以上アコギ、ベース、ドラムス、パーカッションのみと、いたってシンプルであり「枯れた味わい」らしいです。演奏に参加したのもポール、ヘイミッシュ、クリスの3人と極めてパーソナルな感じです。

さらに、この曲ならではの「枯れた味わい」を打ち出す結果となったのが、その上にオーバーダブされたオーケストラ・セクションです。これまでポールが手がけたこの手のバラードにはオーケストラ(特にストリングス)はフィーチャーされてこなかったので、ここで導入されたのは画期的とも言えます。ポールがストリングスをフィーチャーしたバラードと言うと、『Yesterday』『Eleanor Rigby』『The Long And Winding Road』『My Love』など何かと甘い香りが充満した曲がほとんど。そうしたイメージだと到底「枯れた味わい」になりそうにありませんが(汗)、この曲では甘くなるどころかますます渋く、苦味の効いた「枯れた味わい」にふさわしいアレンジのストリングスが用意されました。見事枯れたサウンドを実現できた勝因としては、高音よりも低音を中心にじっくり聴かせる演奏で甘さを極限まで削減したこと、派手なフレーズなしに静かにゆったりと流れてゆくようなメロディラインにしたことなどが挙げられるでしょう。同じストリングスでも、スコア次第で、そして演奏次第で甘くも渋くもなるのです。アコギやベースといったベーシック・トラックの地味なカラーを損なわない上で、枯れた中にもどこか暖かみを持たせたサウンドに仕上がっていますね。これは過去の「枯れた味わい」のバラードにはない点であり、いつになく「こく」の深い円熟味が醸し出されています。ポールも40歳代半ばになって、新たな挑戦をしながらいよいよ「枯れた味わい」を上手く出せるようになったのです。ストリングスの他にもクラリネットなど管楽器も入っていますが、これも控えめでいい感じです。ポールいわく、「まさにハリウッドというか、ドリス・デイの映画みたいだね」。確かに、昔のモノクロ映画の中でBGMとして流れていそうな雰囲気がありますね。

このツボをついたオーケストラ・アレンジは、クレア・フィッシャーが担当しました。プリンスのペイズリー・パークというレーベルから発売されたザ・ファミリー(米国で活動しているR&Bバンド)のアルバムを聴いたポールが、その中でクレアが手がけたオーケストラ・アレンジをいたく気に入ったことがきっかけでした。クレアが参加したザ・ファミリーのアルバムは1985年発表のものと思われるので、その頃からポールは「いつかクレアを起用しよう!」と思っていたに違いありません。1962年に最初のレコーディングを行って以来、ジャズ界を中心にラテン音楽やフュージョンにも手を染めていたベテランのクレアのアレンジですから、甘ったるさに舵を切ることなく見事「枯れた味わい」を表現できたのも納得ですね。まさに適任と言えるでしょう!さて、ここでポールとクレアに関して面白いエピソードが残されています。ポールそして愛妻リンダは当初、「クレア・フィッシャー」という名前から金髪の若いロサンゼルス娘を想像していたそうです。なぜそんな想像(妄想?)が膨らむのかがよく分かりませんが(笑)。[確かに「クレア(Clare)」は男性名でも女性名でもありますが・・・]ところが、いざこの曲のセッションで実際にクレアに会ってみて、2人の描いた妄想は砕け散ります。なんと、クレアは60歳に手が届かんとしていた白髪の紳士であることが判明したのです!まぁ、1962年にキャリアが始まっている時点で大体想定できますし、実際は1928年10月生まれですから・・・。この瞬間の2人の唖然とした顔を見てみたい気もします(苦笑)。そしてさらに面白いことに、クレアが男性だと分かった瞬間リンダがすかさず「彼のアレンジはいいわ!」と言い出したそうなのです。つまりポールとは反対に当初リンダはクレアの才能を認めていなかったことになりますが、もしかしたらリンダさん、クレア(=想像版のロサンゼルス娘)に嫉妬していたのか!?(笑)何はともあれ、このおかしな一件以来ポールはクレアに大きな好感を持ち、ますますお気に入りになったのでした。ちなみに、オーケストラは1988年11月にカリフォルニアのスタジオでレコーディングされています。

楽器面での「枯れた味わい」を見てきましたが、何も音に限ったわけではありません。もう1つ重要な要素として、ポールのヴォーカルが挙げられます。「枯れた味わい」のマッカートニー・バラードにおけるリード・ヴォーカルは、落ち着いた雰囲気の中で大げさな情感を入れずに、静かに淡々と突き放したかのような歌い方をするのが特徴的で、クールっぽさを感じる中にポールらしいやさしさ・暖かさもじわじわ感じ取れるという効果があります。『The Long And Winding Road』『My Love』といったアマアマバラードとは正反対を成すスタイルは、『Somebody Who Cares』『Footprints』など「枯れた味わい」のバラードに共通するお定まりのパターンです。この曲でも、ポールは極力熱っぽさを抑えた、どことなく気だるさも表れた歌い方をしています。とっても落ち着き払っているので一聴すると冷淡にも取れますがそんなことはなく、「こく」の深い円熟味がにじみ出た独特の温もりを堪能できます。特に低音を歌う箇所は今までよりも味わい深くなっています。このたまらない感じは何と書けばいいか迷いますが・・・(汗)。円熟味が際立って聴こえるのは、歳を重ねるにつれポールが徐々に「枯れた味わい」に適した声質になってきたことが大きく影響しているでしょう。まさにこの歳だからこその「大人の音楽」ですね。一方の高音部分はかすれそうになる箇所もあり、これも独特の味があります。また、この曲では単に淡々と歌うだけでなく、コーラス面で一工夫することで同じ表情の中にも変化を見せています。それが、第2節以降のメロです。第1節はポールのヴォーカルのみですが、第2節にはポールの1つ上の音域を歌うリンダとヘイミッシュのハーモニーが入ります。ポールに負けじと気だるさたっぷりの歌声で、曲の雰囲気にぴったりですね。そして、間奏を挟んで登場する第3節では、ポールもファルセット調の声でリンダたちと同じ音域を歌います。途中の節からリード・ヴォーカルの音域が上がるのはポールの得意技ですが、ここでも上手くはまっています。淡々としつつも、どこかせつなさも漂わせる第3節です。

歌詞も40歳代後半を迎えたポールならではの味わい深い魅力でいっぱいです。ポールが最も得意とするラヴ・ソングですが、若かりし頃とは少し違い「大人としての恋愛観」が描かれています。タイトルである「distractions」とは、「気の散ること」「心の動揺」という意味。「destructions(破壊)」ではないのであしからず(苦笑)。[←私は最初タイトルを見た時、「Destructions」だと勘違いしました・・・。]この曲では、何かと気の散るような出来事が多い日常生活を描写しながら、その中での愛の大切さを歌っています。都会の喧騒に紛れ、仕事に追われて忙しく過ごすうちに愛する人のことを忘れてしまう・・・そうした人生の悩みや葛藤が描かれていますが、これは世界一のミュージシャンとして大成功を収めたポール自身の悩みも反映されているようです。自宅で静かに過ごしながら君と一緒にいて、君のことを考えて悩みを振り払いたい・・・かつての『Every Night』にも似た心情は、曲やヴォーカルの気だるさにマッチしていますね。リンダへの想いも込めてあることでしょう。そして、最後には「忙しい毎日の騒音から遠く離れて、平穏な場所を見つけよう」と結論付けています。リンダとの出会いなどを通じて都会を去り、田舎での生活が多くなっていったポール、この歳になってその大切さをますます実感したかのようです。この曲では、そうした気持ちが非常に詩的につづられています。心の動揺を「頭の中で舞う蝶」にたとえる所が特に印象に残ります。演奏やヴォーカルと並んで、この曲が評価されている一因だと思います。

さて、この曲の「枯れた味わい」の魅力を余すことなく語った後は、補足的なお話をしてゆきます。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」収録曲でも完成度が高く、ポールも出来に満足したであろうこの曲。実はアルバムからの第3弾シングルとしてシングルカットされる予定でした。もしこれが実現していたら『My Brave Face』『This One』に続いて注目を浴びていたはずですが、この計画は流れてしまい結局は『Figure Of Eight』が第3弾シングルとなりました。次曲である『We Got Married』もシングルカットの予定があったことを考えると、いかに「フラワーズ・イン・ザ・ダート」収録曲の水準が高いものかが分かります。

この曲のシングルカットを見越して、ポールはプロモ・ヴィデオを制作しています。ジェフ・ウォンファー監督の元撮影されたこのプロモは、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の制作過程を追った公式ヴィデオ「Put It There」(1989年12月発売)に収録されました(残念ながら公式プロモ集「The McCartney Years」には未収録です・・・)。スタジオでの様子が中心で、大半はこの曲の演奏シーンです。モノクロ映像が多いのは、この曲を表現するにはぴったりの演出ですよね。オリジナルの音源と同じくポールはウォルの5弦ベース(間奏ではアコギ)を弾いていますが、これがかなり間近で撮られていてファンなら必見です!ポールがどんな風に弾いているのか、手つきがよく映っていてつい見とれてしまいますね(笑)。40歳代後半の渋い側面が堪能できます。演奏に参加したヘイミッシュとクリスも少しばかり登場し、それぞれアコギとドラムスを演奏しています。時々、ポールがスタジオでくつろぐ様子がフィーチャーされますが、この曲の詞作そのままの気だるくやるせない表情を見せているのが興味深い所。そしてもっと興味深いのは、このプロモで聴くことのできる演奏はオリジナルとはミックスがかなり異なっている点でしょう!テイクは同じですが、各楽器のバランスが大幅に変更されています。全体的にオーケストラの音量が小さめになっていて、ベーシック・トラックの各楽器が際立つようなミックスが施されています。パーカッションなんかはオリジナルにない音まであります。特にアコギとベースは超クリアで、こうした演奏をじっくり聴きたい方なら間違いなくはまるはず。圧巻は第2節途中で、なんと完全にベース・ソロになってしまいます!あの低音にはウォルのマニアでなくとも胸を打たれることでしょう!残念ながらこのリミックスは公式未CD化(恐らくブートにも収録されていない。なお、この曲のアウトテイクは他に発見されていない)。ですので、これを聴きたければプロモを見ましょう!プロモはブートでもしっかり発売されています(苦笑)。

「フラワーズ・イン・ザ・ダート」とくれば、皆さんポールがステージに舞い戻ってきた「ゲットバック・ツアー」を思い出される方が多いことでしょう。事実、この時のツアーのセットリストには「フラワーズ・イン・ザ・ダート」からたくさんの新曲が取り上げられ、ファンを熱狂させました。ところが、この曲は完成度が高いというのにコンサートで披露されることはありませんでした(当時出演したスペインの番組でリハーサルまではしたようですが・・・)。これは非常にもったいないことだと思います。ライヴでも十分再現できるアレンジですし、「枯れた味わい」は当時のポールだからこそ出せる味ですから・・・。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」収録曲ではバラード・タイプの曲がライヴで演奏されていない感があります。しかし、あの逮捕劇を越えてようやく悲願の来日公演が実現した日本では、この曲が少しだけ(ほんの少しだけですが・・・)注目されました。来日公演のTVCMに、この曲がBGMとして使用されたのです。リアルタイムでポールの来日を待ちわびた日本のファンにとっては、記憶の片隅に残るものとなっていることでしょう。ちなみに、CMで流れたのはポールのオリジナルではなく、島田歌穂という日本の女性シンガーによるカヴァー・ヴァージョン。私は聴いたことがないですが、CD発売もされた知る人ぞ知るカヴァーだそうです。ある種マニアックなアルバムナンバーを取り上げるとは目の付け所がすごいですね。

・・・こんな所でしょうか。少し「枯れた味わい」のお話に費やしすぎた感がありましたが(汗)。アルバムナンバーながら意外と魅力がいっぱいで語ることもいっぱいでした。先述のように、ビートルズ時代から現在に至るまでポールが徐々に増やしていった一連の「枯れた味わい」のバラードでは最も円熟味を帯びていて、この路線の集大成的作品です。渋いベーシック・トラックから気だるいヴォーカル、暖かみのあるオーケストラに至るまで、ホント言葉で表せないくらい「味わい深い」です。ポールの「枯れた味わい」を知る上では、『Somebody Who Cares』『Footprints』と並んで最もお勧め致します!歳を重ねて大人になったからこそできた、まさに「大人の音楽」です。甘ったるいアレンジが苦手で、アコギ中心の地味なアレンジを求めている方にはうってつけですね!「フラワーズ・イン・ザ・ダート」自体「名盤」に値する必聴アルバムですので、ぜひアルバムの他の曲と共に聴いてみてください。

個人的には、この曲はポールの数あるバラードでも好きな方です。特に「枯れた味わい」路線では最高峰と思います(『Footprints』もなかなかですが・・・)。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」でもかなり上位に入るお気に入りです。ていうか、このコラムで紹介し忘れていました(汗)。本来なら、もうちょっと前に紹介されてもよかったはずですね(「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の曲は結構その存在を忘れていたもので、実際のお気に入り度よりも過小評価された順番で出てきます・・・)。この曲のお気に入りポイントとしては、ノスタルジックなオーケストラ、ウォルの5弦ベース(プロモ・ヴィデオのヴァージョンは最高!)、都会での生活というものを見直すきっかけになるような歌詞・・・といった所です。ライヴでは一度も取り上げられていませんが、一度でいいから演奏してくれたらうれしいですね。60歳代のポールでも十分通用する曲だと思います。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「シンプル・タトゥー」。お楽しみに!

(2010.6.29 加筆修正)

アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。ポールが復活した、'80年代ポールの「名盤」!日本のリアルタイム世代にとっては思い出深い1枚ですよね。