Jooju Boobu 第90回

(2006.1.16更新)

On The Way(1980年)

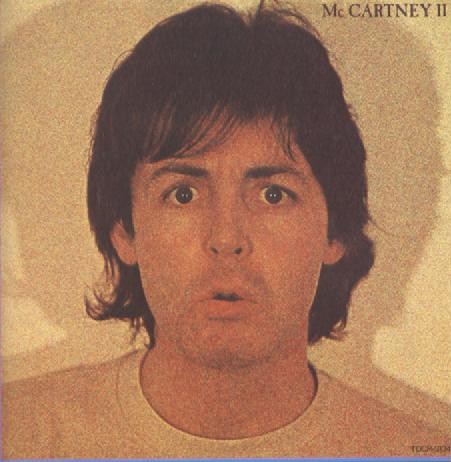

おかげさまで、今回で「Jooju Boobu」も第90回。いつもごらん頂いている皆様には感謝致します。そして、紹介する楽曲はまだまだマニアック状態が続きます(笑)。今回取り上げる曲も、一般的には全く知られていない、知る人ぞ知るマニアック・ナンバーでございます。「有名曲はまだか!」という方、今しばらくお待ちください(汗)。さて今回は、ポールにとって久々のソロ・アルバムだった「マッカートニーII」(1980年発表)の3曲目『On The Way』を語りたいと思います。・・・はい、マニアックですね。「マッカートニー」以来のソロ・アルバムだったということだけでなく、有名な日本での逮捕事件後の発売だったことや、すべての楽器を1人で演奏して完成させたことなどが話題を呼び、当時は世界中で大いに売れた「マッカートニーII」ですが、今はその栄光も昔。「一番好きでないポールのアルバム」「人には勧められない駄作」とすっかり酷評を浴びせられてしまっています(汗)。その大きな要因となっているのが、チープなデモテープのような音作りと、ポールらしからぬテクノもどきの曲が多いことなのですが、そんな中でこの曲はちょっとした異彩を放っています。一般的な「マッカートニーII」のイメージとは、またちょっと違っているのです。それではこの曲について、ネタが尽きるまでできる限り深く(笑)語ってゆきます。

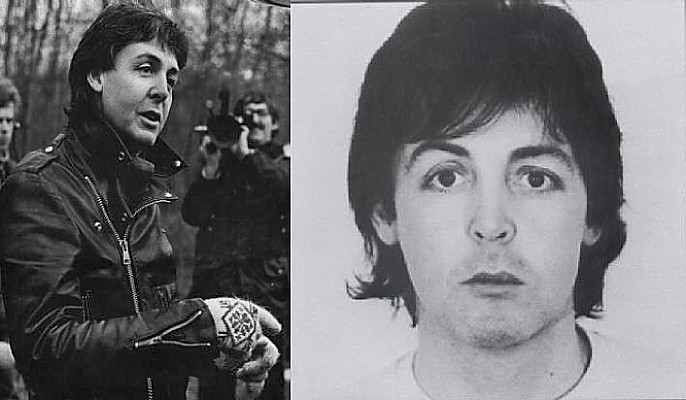

まずは、ここで今一度収録アルバム「マッカートニーII」についておさらいしておきましょう。既にこのコラムでも収録曲を多く取り上げたので、今さらといった感もありますが・・・。「マッカートニーII」が発売されたのは、成田空港でポールが大麻不法所持の現行犯で逮捕されウイングスの日本公演が中止となったあの事件が起きた1980年のことですが、実は録音は1979年夏に既に済まされていました。当時、ウイングスの最新作「バック・トゥ・ジ・エッグ」がポールの自信とは裏腹に売れ行き不振に陥り、ポールはウイングスをどう舵取りしてゆくか悩んでいましたが、ウイングスが活動を停滞させる中気分転換も兼ねてスコットランドの自宅でプライベートなレコーディングを始めます。それが後に「マッカートニーII」に収録される楽曲のセッションです。気分転換のためだけあって、このセッションは完全に趣味の一環で行われており、当初ポールはこれをアルバムとして発表する気はありませんでした。その証拠に、愛妻リンダがほんの一部コーラスで参加する以外は、すべての演奏とヴォーカルをポール単独で録音しています。結局、年が明けてウイングスの活動が逮捕事件によって本格的に停滞してしまった頃、友達たちからの勧めもあってアルバムとして仕上げ公式発表するに至るのですが、本来は仕事の合間の些細なお遊びセッションだったのです。それゆえ、収録曲は「発表する気がなかった」と一発で思えるようなものがずらりと並んでいます。自宅録音(いわゆる「宅録」)で、しかも手間隙かけずに1人で仕上げた曲たちは、「できのよいデモテープ」といった趣が強い貧弱な内容であり、逮捕事件の話題性さえなければ確実に売れていなかっただろうと想像できます(実際は英国1位、米国3位のヒット作になっていますが)。そして現在では、逮捕事件うんぬん抜きでの評価がなされた結果、ファンの間でもあまり評価の芳しくない1枚になってしまっています・・・(汗)。

宅録お遊びセッションで生まれ、全部ポール1人で作ってしまったというだけでもポールにとっては異例の事態ですが、収録曲の作風がまた異例で「マッカートニーII」はまさに「異色作」の称号がふさわしいです。よく知られるのが、ポールが当時流行のテクノ・ポップに影響されたと言われる曲が陳列されていること。『Coming Up』をはじめ、聴いてみればその傾向は明らかです。パワフルで単調なドラミングによるリズム、多彩で幻想的なシンセをフィーチャーしたサウンド、様々なエフェクトを施したヴォーカルなどは、普段のポールの作品には見られない異質なものです。中には、混沌としすぎて訳不明なことになっている実験的な曲もあります。これは、ポールの「ウイングスとは何か違うことをしてみたかった」という意欲の表れであり、ポールが常にミュージック・シーンの最先端を意識していることの表れですが、それが先述の1人宅録で披露されているので本場のテクノに比べると明らかに作りこまれていないチープなできになっています。テクノというよりは「テクノもどき」といった所ですが、ポールなりにテクノを噛み砕くとこのような感じに仕上がるのでしょうね。異質だけど中途半端なサウンドはますますアルバムの評価を落としてしまっているものの(汗)、普段とは違うアプローチは今聴いても新鮮味を覚え、興味を引きます。

しかし、一般的に広まっている先入観とは違い、実は「マッカートニーII」は何もテクノもどきばかりではありません。あまりにも宅録と実験的作風のイメージが強いので意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。その例が、『Waterfalls』『Summer's Day Song』といったバラードナンバーでしょう。こうした曲ではテクノ色は薄らいでいます。でも、それらに対しても「シンセを多用しているからテクノもどきと同等だ」と反論する方がいるかもしれません。確かに、いつものポールとは違う幻想的な曲想になっていますし・・・。しかし、それでも明らかにテクノもどきでないグループがあります。それが、ブルースとブギーの系列の曲たち・・・すなわち『Nobody Knows』『Bogey Music』そして今回紹介する『On The Way』の3曲です。この3曲には、どう聴いてもテクノの匂いは感じられませんし、シンセも全く(あるいはほとんど)使われていません。「マッカートニーII」に典型的なサウンドとは、また違う次元の曲たちなのです。ただし、発表する気がないと分かるような粗雑な印象は感じ取ることができます。特にヴォーカル面でおふざけをしている面は否めません。これには「その点が気楽な宅録アルバム「マッカートニーII」らしいじゃないか!」という反論の声もあることでしょう(汗)。しかし、その3曲の中でも、最もまともに録音され、ヴォーカル面のおふざけすらない曲があります。それがこの『On The Way』です。テクノもどきでもなく、シンセも使用されず、さらにおふざけもしていない。ここまで来ると、「マッカートニーII」のステレオタイプ的イメージとはだいぶ程遠い所に来ていますね。恐らく、ポールらしいアコギ弾き語りバラード『One Of These Days』と並んで、「マッカートニーII」では最も普段のポールの純度が高い曲ではないでしょうか?

そうした意味でも、異色のアルバムの中でも異彩を放っていて、ちょっと注目すべき『On The Way』。この曲の特徴・魅力について見てゆきましょうか。

まずこの曲の特徴として真っ先に挙げられるのが、ブルースナンバーに仕上がっているということです。『On The Way』といえばブルースナンバー、と覚えているファンの方も多いのではないでしょうか。それほど鮮明なイメージがあるのには理由があります。ポールは長く長く、そして幅広いキャリアの中でブルースを書くことがめったにないからです。ポールの書いたブルースナンバーを数えるのが容易なほど(苦笑)、その数は少ないです。それは作曲家・ポールの得意領域がメロディアスでキャッチーなポップやバラードだから、ということは言うまでもありません。ブルースはポールにとっては元々守備範囲外なのです。しかし、単にポップやバラードだけに執着するのでなく、昔から今まで様々なジャンルに手を染めてきたポールは、一見して毛色の全く異なるブルースにも興味を覚えていて、たまにですが自らブルースに挑戦することがあります。その代表例が『Wild Life』であり『Let Me Roll It』ですね。また、『I Wanna Cry』『Used To Be Bad』『Broomstick』、未発表曲の『1882』も直球のブルースナンバーです。この曲と同じく「マッカートニーII」に収録された『Nobody Knows』もブルース色の濃い曲です。ポールを聴き始めの方にとっては、ちょっと意外な渋いポールの側面です。

ポールが時折思い出したかのようにブルースを書くのには、大抵その動機となる出来事があります。他人にすぐ影響されやすいポールならではとも言えるでしょうか(笑)。たとえば、『Wild Life』『1882』を書いた時は折しもブルースブームが席巻していた頃で、さらにウイングスのギタリストがブルース畑のヘンリー・マッカロクでした。また、『I Wanna Cry』を書いた時はロックンロール・セッションでブルースのスタンダード『Summertime』を取り上げており、これに感化されて書いたとも言われています。そして、『Broomstick』と言えばブルース・ミュージシャンのスティーヴ・ミラーとのセッションがきっかけで生まれており、『Used To Be Bad』はスティーヴとの共作です。では、テクノ・ポップに多大な影響を受けていた「マッカートニーII」セッションで、もろブルースの曲がなぜ、しかも2曲(『On The Way』『Nobody Knows』)も生まれたのでしょうか?これにはやはりきっかけがありました。

この曲は、即興で演奏したドラムスのリズムにベースをかぶせる所から始まりましたが、当初はそれ以上の曲想がつかめずその状態で1週間放置されていました。この時はまだブルースではなかったわけです。下手すれば、アルバム特有のテクノもどきにも、実験色の濃いインストナンバーにもなっていたかもしれません。しかし、放置されていた1週間でこの曲の運命を決める出来事が起きました。当時自宅に引きこもり家庭生活を満喫していたポールは余暇にTVをよく見ていたそうですが、そんな中で偶然見ていたBBCの「The Devil's Music」というTV番組にポールは釘付けとなります。「The Devil's Music」はブルースの特集番組で、この日はアレクシス・コーナーが出演していました。アレクシス・コーナーは、'50年代以降数々のバンドを結成し音楽活動を展開していたブルース界の大御所的存在で(ローリング・ストーンズのメンバーにも多大な影響を与えたそうです)「ブリティッシュ・ブルースの父」という敬称もある重鎮ですが、番組ではブルース奏者(ブルース・マン)のいろいろなエピソードを語っていました。それを見ていたポールは、ブルースの魅力にすっかり感化されてしまい「よぉし、僕もブルース・マンになろう!」と言ったかは知りませんが(笑)、この番組から大きなひらめきを得たそうです。テクノ・ポップに興味を覚えていたポールが一瞬にして「にわか」ブルース・ファンに変貌した瞬間でした。自分でもブルースを書きたい気持ちに駆られるのは時間の問題でしたが、その折に未完成のまま放置していたこの曲のことを思い出します。これは恰好の材料と考えたポール、この曲を一気にブルースナンバーに改良してしまいました。メロディは、番組を見た翌日にスタジオへバイクを走らせながら思いついたものだそうです(ポールってバイクを運転できるんですね!)。ギターを追加しようやく完成した姿は直球のブルースそのものでした。それから、アレクシス・コーナーにインスパイアされたその勢いでポールは『Nobody Knows』を作曲、こちらもブルージーに仕上がりました。テクノ節満載のアルバムで、例外的に2曲もろブルースの曲が誕生した背景には、このようにTV番組の影響があったわけです。そういえば、同じアルバムに収録された『Frozen Jap』もTVで見たYMOの演奏にインスパイアされてテクノ・ポップ風に仕上げたとか。いつもは仕事中毒のポールもこの時は活動休止中だったため、普段はなかなか見ることのできないTV番組をじっくり堪能し、曲想につなげることができたのでしょうね。それにしてもポールはいろんな出来事にすぐ影響を受ける人だということがよく分かります(苦笑)。まぁ、それくらい様々な出来事に関心がないと、あれほど多彩な創作はできないのでしょうけど・・・。

さて、同じブルース番組の影響を受けてできた曲でも、その2曲の進んだ道は全く違いました。『Nobody Knows』が陽気でリズミカルな雰囲気に仕上がったのに対し、この『On The Way』は暗〜く仕上がったのです。スローで引きずるような重々しさ、そしてどこかやるせない気だるさは、『Nobody Knows』には見られないこの曲独自のものです。こうした点は一般的なブリティッシュ・ブルースの曲調に近く、ブルースらしさで言えばこちらの方が一枚上手でしょう(私はブルースに耳の肥えた人でないので詳しくは説明できませんが・・・)。もちろんポールの曲ではめったに見ることのできない珍しいスタイルです。リズムと同じくブリティッシュ・ブルースを強く意識して書かれたメロディも実にブルージーなもの。渋いです。これまでも『Wild Life』や『Let Me Roll It』を書いているものの、この曲はその時よりも一層本格的で、ついにブルースの真髄を会得したかのようです。TV番組の効果は伊達じゃないですな(苦笑)。ポールの書くブルースには、いくらブルージーに書こうとしても自らの本領であるポップの要素がどうしてもにじみ出てきてしまう、という特徴があり(これは他のジャンルに挑戦した時でも言えますが・・・)そこがある意味生粋のポップ職人・ポールらしいのですが、この曲ではそうしたポップ寄りの風味は極力抑えられていて、ブルースの世界にどっぷり浸っています。終始崩し歌いのようなメロディをしているのも、即興の多いブルースの要素を持っていると言えるでしょう。しかし、よく指摘されることですが、やはりそれでもどこかポップの面影がちらちら垣間見られていて、そこはブルース畑に生まれてこなかった「にわか」のポール流でしょうね(汗)。エンディングのコードはちょっとブルースらしからぬソフトで明朗な雰囲気です。まぁ、どんなジャンルであってもポップ節が含まれているのがポールの長所であり、それゆえにどんなに毛色の違う曲調でもすんなり受け入れられてしまうキャッチーなマジックが生まれるので、結果オーライとしましょう!

ポールなりに精一杯ブルースのフィーリングを込めたこの曲の演奏は、ギター、ベースそしてドラムスのみという極めてシンプルなバンドサウンドで成り立っています。先述したように、シンセを多用した曲の多い「マッカートニーII」では恐ろしくシンプルです。まぁ、ブルースにシンセはちょっと似合いませんが・・・。もちろん、ここでもポールが全楽器を1人で演奏しています。そのため、テクノもどきの曲ほどではないですがそこはかとなくチープさも漂っています(汗)。でもマルチ・プレイヤーであるポールの才能を感じることはできますね。聴き所はやはりギター・サウンドでしょう。ポールいわく「完全にブルース・マンになりきって演奏した」ということで、気合の入ったいろんなフレーズを随所で展開してゆきます。これが結構ブルージーな味が出ていて、「にわかブルース・マン」の割にはいい仕事しているなぁと思わせるのです。さすがに玄人ブルース・マンに比べれば未熟なのかもしれませんが、ポールが自負するようにフィーリングは持っています。ギターも上手いポールです。この曲では2本のギターをオーバーダブし、場所によって使い分けています。2度登場する間奏では、片方がブルースらしい音色で、もう片方がハードな音色でフレーズを弾くというアレンジがきまっています(特に2度目の間奏がいい感じに使い分けできています)。エンディングがちょっとポップ気味なのは先述の通り。しかし意外なことに、実はサウンドの大半を占めているのは元からあったベーシック・トラック、つまりベースとドラムスです。いろんなギター・フレーズはその上に装飾程度に入っていると言っても過言ではないほどで、じっくり聴けばリズム隊がかなりの幅を利かせているということが分かると思います。それどころか、ギターが演奏されない部分はベースとドラムスの独奏態勢となってしまいます!第2節はまさにそうで、非常に地味で質素で、もっと言えば非常にスカスカな音になります。果たしてポールがこのアレンジを意図していたかどうかは不明ですが、ギター・フレーズが印象的すぎるゆえに意外な事実です。ここはやはり演奏者がポールだけということが影響しているのかもしれません。リズム・ギターに相当するパートがないですから。もしウイングスか何かのバンドで取り上げていたら、こうはなっていなかったのかも・・・。その第2節で主役になっているベースは結構大きめにミックスされていて、それがスカスカ感を感じさせない秘訣かもしれません。ドラムスは若干フィルインが突っかかり気味なのは素人ドラマーのポールらしいですが(汗)、気だるく重々しい感じのこの曲には似合っているのかもしれません。

そんなスカスカな演奏をバックに、ポールのシングル・ヴォーカルが入るのですが、こちらは演奏面とは違い「マッカートニーII」ならではの音処理がされています。といっても、『Check My Machine』『Darkroom』に代表されるような変声はしていませんし、『Bogey Music』のようなおふざけヴォーカルでもありません。では何かと言えば・・・、ヴォーカル全体にかけられた深いエコーです。エコー自体はポールの曲でもさほど珍しくはないのですが、ここではもはやオーバープロデュースとでも言えるほどに過剰なエコーがかけられているのが特徴的です。そのため、一句一句の語尾の残響音がものすごいことになっています。この曲ほどに深いエコーはポール史上稀ではないでしょうか?そんな実験的な試みが、一見実験的でないブルースナンバーで繰り広げられているのは実に興味深いです。もしかしたら、演奏がスカスカで、ヴォーカルもシングル・トラックで寂しいために講じた措置だったのかもしれません。同じ「マッカートニーII」では、ごく普通のバラード『One Of These Days』のヴォーカルにも妙なエコーをかけていて、普段の作風とは違った感じに聞こえます。1人で音楽作りを楽しんでいた宅録セッションで炸裂した実験精神の火の粉を例外なくかぶったというわけですか。

歌い方は実に気だるさを感じるもので、渋いブルースにはうってつけです。先述のようにメロディが崩し歌い風なので、ヴォーカルも崩し歌いで歌われます。即興性の強いブルースのスタイルにのっとったわけですね。後半の繰り返しでは崩し歌いに拍車がかかります。切々とした寂しげな声で、後半は高らかに歌う箇所もあるものの、力強さまでは感じないのはエコーのせいでしょうか?イントロはカウントで始まりますが、これがまた実に気だるくて、渋い声です。ちょっとポールの声に聞こえないですが(汗)、「マッカートニーII」セッションで発揮された「1人何役」の片鱗とも言えましょう。一方、歌詞はといえば何の変哲もない単純なラヴ・ソング。ポールが別段深い思い入れもなく書いたものと思われます(笑)。とっても愛しているのに、恋人を傷つけるようなことをつい言ってしまう主人公が本心を吐露するというものです。シンプルな歌詞で、後半繰り返し中心になるのはブルースっぽいですね。なんとなく後年のブルースナンバー『I Wanna Cry』の詞作に似ている?

・・・さて、書くことがなくなりました(笑)。こういうマニアックなアルバムナンバーというのは、大きな特徴がない限りすぐに書くことが尽きてしまいます・・・。で、最後にもう一点だけ補足しておきます。「マッカートニーII」は元々2枚組で発売予定で、18曲入りのアセテート盤もテスト・プレスされたもののレコード会社などの反対もあり曲を厳選して現行の形に落ち着いた・・・というのはマニアの間では有名な話ですね。そして、その当初の2枚組ヴァージョンがアセテート盤音源が流出してブート化(「The Lost McCartney Album」などに収録)されているのも、有名な話ですね(苦笑)。その中には未発表曲があったり、完全版(ロング・ヴァージョン)で収録されている曲があったりと興味が尽きないのですが、この曲は2枚組ヴァージョンでも公式テイクと同じものが収録されています。ブートのライナーノーツには「元々やや速いテンポだった曲を、ミックス段階でテープ速度を落として発表した」と書かれていて、実際ブートで聴ける音源もややテンポが速いのですが、これは単にブートの音源のピッチが高いだけだと思われます(他の曲も一様にピッチが高くなっている)。ちなみに、当初は3曲目ではなく、6曲目(1枚目B面の2曲目)という位置にありました・・・。

世間一般の評価とは対照的に、私は「マッカートニーII」が大変お気に入りなのですが(笑)、この曲はその中ではそれほど取り立ててお気に入りではありません(汗)。前2曲(=『Coming Up』『Temporary Secretary』)がテクノもどき炸裂のダンサブルな曲でお気に入りだけに、ちょっと目立ちませんねぇ。しかし、この渋い雰囲気は結構癖になります。『Nobody Knows』よりはこっちの方が好きですし。マニアックながらポールの隠されたブルース趣味が垣間見れてなかなか面白いと思いますよ。注目されないアルバムの注目されない楽曲ですが、「テクノもどきのアルバム」だと敬遠せずにぜひ一度この曲のブルース・フィーリングに浸ってみてください。それから、日本にはこんなにマニアックな曲をライヴで演奏してしまうバンドが存在するのだから素晴らしいです(笑)。関西でウイングス(及びポールのソロ)のコピーバンドとして活動している「FLYING HORSES」さんです。今となってはポールが演奏しないであろうマニアックな曲を含む幅広いレパートリーが魅力的で、私も大変お勧めするポール・ファン必見のバンドなのですが、この曲もレパートリーに入っています。シンプルなバンドサウンドなので取り上げたそうですが、これを演奏するのを生で聴いた時は感動してしまいました!

さて、早くも次回紹介する曲のヒントですが・・・、「Yeah!For You!」。お楽しみに!

(2010.5.29 加筆修正)

アルバム「マッカートニーII」。テクノもどきだけではない!ポールには珍しいブルースナンバーが2曲あることをお忘れなく!