Jooju Boobu 第89回

(2006.1.13更新)

However Absurd(1986年)

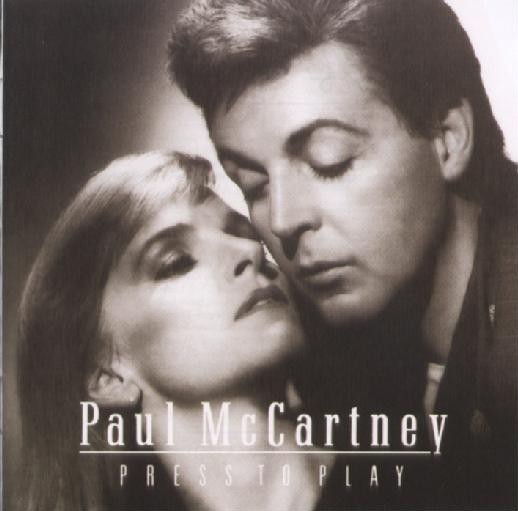

今回の「Jooju Boobu」は、またもや!私の大好きなアルバム「プレス・トゥ・プレイ」(1986年9月発表)からです(笑)。CD版収録の13曲中、「Jooju Boobu」で紹介するのはこれで11曲目!いかに私が「プレス・トゥ・プレイ」を愛聴しているかが分かると思います(苦笑)。さて、現段階で未紹介の曲といえば3曲しかないのですが・・・、今回はアルバムのラスト・ナンバーとなった『However Absurd』の登場です。「プレス・トゥ・プレイ」はご存知の通り、打ち込みサウンド(コンピュータ・プログラミング)主体のエレクトリック・ポップを目指して制作されポールのキャリアでは極めて異色作なのですが、そんなアルバムでもこの曲は輪をかけて異色と言えるでしょう(『Pretty Little Head』ほどではないですが)。異色ゆえによくアルバムの失敗例として挙げられる悲しい曲ですが(汗)、実はその異色のアレンジの裏側には、ポールの隠されたせつない想いが感じられるのです。その意味深なアレンジを中心に触れつつ、今回は『However Absurd』の魅力を「PTP」マニアなりに語ってゆきたいと思います。

アルバム「プレス・トゥ・プレイ」についての解説は、このコラムではもはや不要でしょう(笑)。それだけたくさんの曲を既に紹介してしまったからです。むろん、私が「プレス・トゥ・プレイ」の大ファンであることが要因ですが。「もう解説は聞き飽きたから次に進め!」という皆さんの声が聞こえてきそうですが(汗)、このページからごらんの方のために今一度、軽くアルバムの概要を振り返っておきます。

「プレス・トゥ・プレイ」が制作された頃のポールは、'80年代のどん底の中にいました。ウイングスを解散しソロ活動を再開したポールは当初は順調なセールスを記録していたものの、徐々に「売れない人」になっていました。映画「ヤァ!ブロード・ストリート」の失敗はそのよい例と言えるでしょう。この状況に危機感を抱いたポールは、次なるアルバム(=「プレス・トゥ・プレイ」)の制作にあたって大規模な転換を図ります。まずポールは、セールス不振の原因が数年来続いたバラードやポップ中心のソフト路線にあると判断、これに代わるべく硬派のロックナンバーやノリのよいダンスナンバーを多数書き下ろします。また創作意欲を高めるために、'80年代ポールに欠かせない存在となっていたエリック・スチュワート(元10cc)との本格的な共作・共同作業を始めました。エリックがついにポールの右腕となるまでに飛躍した瞬間でした。そして、プロデューサーにそれまでのジョージ・マーティンから、当時ジェネシスやポリスを手がけて売れっ子だったヒュー・パジャムを任命したことがアルバムの作風に大きな影響を与えます。元々リズミカルでダンサブルな曲が集まっていた所に、パジャムが得意とする打ち込み主体のエレクトリック・ポップのアレンジが施されたからです。演奏者もパジャム色の濃い面子が揃い、ハードなギターやきらびやかなシンセを多用した無機質な味付けが前面に打ち出されました。いつものポールとは縁遠いスタイルですが、このようなアレンジをあえて取り入れたのも、当時隆盛を極めていたエレクトリック・ポップに挑戦することでソフト路線からの転換を図り、時代に追いつかんとしたポールの姿勢あってのことでした。こうして、ポール史上最大限に実験的なカラーが表れた意欲作「プレス・トゥ・プレイ」は満を持してリリースされたわけですが・・・、その結果はご存知の通り。時代の先を行きすぎた斬新なアレンジ、そして何よりいつものポールらしくないということが裏目に出て、チャートで大失敗を喫してしまいました(汗)。旧来のファンの心もつかめず、新たなファンの獲得にもつながらず、かえってどん底にますますはまってゆくことに・・・。さらには「裸の王様」状態だったポールの暴走を止められなかったエリックはポールとのパートナーシップを解消。ポールは方針転換を再度迫られることになります。そして現在は、ポールを愛聴するファンの間のみならず、ポール本人からも「駄作」の烙印を押されている、実に不運なアルバムとなっています・・・。「実は、それほど悪いアルバムではないんだよ」と、私は声を高らかに擁護したいのですが(汗)。

・・・軽く振り返るつもりが結構長くなってしまいました(汗)。そんな隠れた名盤「プレス・トゥ・プレイ」は、前述したように基本的にはリズムを強調したダンサブルなロック系の曲を中心に収録しているのですが、少数ながらバラード・ナンバーもあります。そしてこれが実にポールらしい名曲なのです(隠れ名盤の曲なので「隠れた名曲」といった所でしょうか)。『Footprints』『Only Love Remains』、CD収録の『It's Not True』『Tough On A Tightrope』。いずれもヒュー・パジャムならではの'80年代ぽい音像が斬新ですが、うっとりするような美しいメロディと演奏、感動的な詞作、そしてポールらしさたっぷりのヴォーカルを堪能できます。こうしたバラード・ナンバーには、異色作と言いつつもいつものポール節がたっぷり詰まっていて、ポール・ファンをとりこにしています。『Only Love Remains』なんかまさに王道ですからねぇ。そして、今回ご紹介する『However Absurd』もまた、「プレス・トゥ・プレイ」では少数派であるバラードです。この曲のメロディを取ってみると、シンプルで美しい響きを持っていて、さすが天性のメロディ・メイカーだなぁと思わせるには十分です。少ない音数で感動的なバラードを生み出してしまうポールはやっぱりすごいですね。また、アルバム中では後述するアレンジもあいまって『Only Love Remains』に匹敵するほど壮大な印象がある曲でもあります。この曲は、アルバム発売当時のアナログ盤では、B面のラスト・・・つまりアルバムのラストに位置していました。同時に発売されたCD版には3曲のボーナス・トラックがその後に入っていましたし、その後も2曲ボーナス・トラックの追加があって今では全然ラストではないのですが・・・(汗)、アルバムの最後を感動的に締めくくるには、この曲の壮大さはもってこいと言えます(『Only Love Remains』で締めるというのもありだったかもしれませんが)。ラスト・ナンバーになって当然至極でしょう!ちなみに、アルバムを大味なバラードで締めくくるというパターンは、ビートルズ解散後からポールがよく使っている手ですが、'80年代にソロ活動を再開してからはこのパターンはかなり増えてゆきます。「プレス・トゥ・プレイ」から遡ること前々作の「パイプス・オブ・ピース」(1983年)の『Through Our Love』が先鞭ですが、その後も『Motor Of Love』『C'mon People』『Beautiful Night』『Anyway』・・・と続いてゆきます。「プレス・トゥ・プレイ」におけるこの曲もその一環だと言えるでしょう。

しかし、同じ時期のバラードでも、『Only Love Remains』や『Footprints』と、この曲とではその印象は決定的に違います。それはこの曲を聴いたすべての人がそう思うことでしょう。同じ人が書いた同じバラードなのに、しかも同時期なのに、なぜそんな現象が起きたのか・・・?その要因は、アレンジ面と詞作面にありました。『Only Love Remains』や『Footprints』、または『Tough On A Tightrope』といったバラード・ナンバーは、いつものポールらしさが実感できる、いわゆる正統派のアレンジと詞作が成されています。それが隠れファンを生んでいるゆえんなのですが、この曲はそうではないのです。この曲に限っては・・・バラードであるにもかかわらず、いつものポールには見られない味付けが加えられているのです!なんと、「プレス・トゥ・プレイ」で浮き彫りになった「らしくない」ポールがバラードで珍しく全開しているというのです。これはこの時期のバラードで唯一の例外となっています。そしてそのアレンジが、この曲を異色作「プレス・トゥ・プレイ」の中で輪をかけて異色にしているのです。

それでは、そんな異色の味付けはなぜ生まれたのか・・・?実は、ちゃんと理由あっての「らしくない」アレンジでした。早速謎を紐解いてみましょう。

この曲は、ポールが当時共作を行っていたエリック・スチュワートと一緒に書いた曲です。先述のように、'80年代に入って急速に「マッカートニー・ファミリー」として存在感を強めていたエリックですが、「プレス・トゥ・プレイ」(CD版)にはポールとエリックの共作が実に8曲も収録されていて、2人の深いパートナーシップをしのぶことができます。当初はストレートなR&Bサウンドになる予定だった所にポールが幾重にもオーバーダブを行ってしまったことにエリックが失望して、結果的には一時的な関係に終わってしまいましたが、一連の「McCartney-Stewart」ナンバーからはポールらしさと共に「ポール・フォロワー」であるエリックらしさもあいまった独特のメロディアスさを味わうことができます。エリックの貢献がどのくらいあったかは不明ですが、この曲もまたエリックの知恵がいろいろ反映されているのでしょう。

しかし、そんな事実を想像させないくらい、この曲は第三者である「ある人」のようなアレンジが施されています。共作者としてのエリックの存在がかすんでしまうくらいに・・・(汗)。その人とは・・・他でもない、ポールの無二の親友、ジョン・レノンです。

これに関してはポールがインタビューでコメントしていますが、この曲のアレンジは、ジョンがビートルズ在籍中の1967年に発表した『I Am The Walrus』(アルバム「マジカル・ミステリー・ツアー」収録)に多大な影響を受けて練り上げられたものでした。ポールいわく、「『I Am The Walrus』のイントロみたいな所があって、僕の好きなスタイルだ」とのこと。『I Am The Walrus』といえば、当時台頭していたサイケデック・ブームの波を先導するように、ストリングスやホーン・セクションや大仰なコーラスを導入して複雑で難解に仕上げたジョン流ポップと言える作品(ジョンいわく「100年後も聴き継がれるタイプの曲」)で、コアなビートルズ・ファンの間で高い人気を誇る1曲ですが、それに影響を受けたことで、この曲は『I Am The Walrus』が書かれたビートルズ中期(通称:サイケ期)の頃を思い起こさせるような、幻想的な仕上がりとなっています。特に、単純明快な作風を目指していたポールの曲ではなく、実験的な音作りが多用されたジョンの曲(他に『Strawberry Fields Forever』『Lucy In The Sky With Diamonds』など)の色に近いものがあります。これぞ、この曲が「プレス・トゥ・プレイ」において極めて異色である最大の理由です。ポールでなくジョンの作風、ましては一番難解で実験的であった時期の作風(ましては『I Am The Walrus』)を模倣しているのですから、これが異色にならないわけがありません。バラード・スタイルの曲にそうしたサイケ・アレンジが施されているので、余計異色で斬新に感じられます。この時点で、もはや『Only Love Remains』とは別世界であることがお分かり頂けたでしょうか?

さて、ポールといえば、'70年代つまりビートルズ解散後のウイングス時代にはビートルズナンバーをほとんど演奏することがなかったり、ビートルズの「幻影」から脱却すべくウイングスの育成に力を注いでみたりと、ビートルズを意識的に避けて通ってきたことで知られています。そんなポールが、なぜここに来てビートルズ時代の相棒であるジョンの作風、さらにはビートルズナンバーに直接影響を受けた曲を作ったのでしょう?何がポールにジョン風の曲を書かせたのでしょうか?それは、'80年代ポールにじわじわと生じていた心境の変化あってのことでした。そして、この曲はその変化を証明する何よりの例なのです。1980年末にジョンが暗殺される事件があって以来、ポールがビートルズ路線への回帰を大々的に示したのはアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)とその後のライヴ活動でのこと、というのはよく知られる話ですが、実はジョンの死後からしばらくして、見えない所で少しずつポールはビートルズに向き合うようになっていました。ただし、過去を素直に受け入れている現在とは違い、複雑な感情は背負っていましたが・・・。ジョージ・ハリスンの『All Those Years Ago(過ぎ去りし日々)』(1981年)への参加、ジョージ・マーティンがプロデュースした「ビートリー」なアルバム「タッグ・オブ・ウォー」(1982年)へのリンゴ・スターの参加(さらにはジョージの参加も予定されていた)などに象徴されるようにビートルズの元メンバーであるジョージやリンゴと和解し始めていったのはその例ですし、映画「ヤァ!ブロード・ストリート」にはリンゴが出演し、さらにポールが今まで避けてきたビートルズナンバーをたっぷり再演しています。こうしてビートルズのことを回顧することが多くなってきた中、この曲でついに無二の親友にして永遠のライヴァル、そして一時険悪な仲となっていたジョンの作風を模倣するようにまでなったという流れなのです。ジョンの死から5年、ポールの心の中の葛藤が、ようやく治まりかけてきていたのです。少し前まではビートルズに見向きもしなかったポールが、ジョンの死を契機に振り返らざるをえなくなったのは皮肉的ですが、数年かけて徐々にビートルズ時代も肯定できるようになったことが、ビートルズの思い出を大切にする現在のポールの礎となりました。そう考えてこの曲を聴くと、非常に意義深いものがありますね。ちなみに、「プレス・トゥ・プレイ」のジャケットも、ジョンの遺作「ダブル・ファンタジー」(1980年)を模倣したものと言われています。

それでは、お待たせしました。具体的にこの曲のアレンジを見てゆきながら、ポール流『I Am The Walrus』の世界を見てみましょう。この曲の演奏の基調となるのはポールが弾くピアノです。キーボードが曲を引っ張るのは『I Am The Walrus』と同じですが、『I Am The Walrus』がエレピだったのに対しこちらは生ピアノなので結構印象は違います。力強くたたきつけるように演奏されていて、それゆえにこれ1つで重々しさがにじみ出ています。ポールのピアノ演奏の力量は言わずもが、ぴかいちであります。ちょっとエフェクトをかけて不思議な音色になっているのは、サイケを意識したのか?ピアノにリードされるようにして入ってくるドラムスは、'80年代当時をいかにもほうふつさせる打ち込み主体のビートで、機械的な匂いが強いです。これまた力強くたたきつけるかのようです。タイトルコールの部分の独特のリズムパターンが耳に残ります。ここまでならまだポールらしさが残っているのですが、中盤から後半にかけてそこにシンセ音やエフェクトが多種多様に加えられていて、幻想的な雰囲気をかもし出しています。これが、ポールの言う「『I Am The Walrus』風」なのでしょう。かなり多彩な音をフィーチャーしているので、じっくり聴いてみると面白いですよ。斬新なSEも入っていて、第3節の“Custom made dinosaurs(お客様仕様の恐竜)”という歌詞の少し後には恐竜の鳴き声のような音が登場します(個人的には結構ツボ)。まるでビートルズのサイケ・サウンドを最先端のテクノロジーを駆使して'80年代風に再現したような趣がありますね。そして中盤からは、オーケストラも加わって曲に壮大さを生み出しています(これがラスト・ナンバーにぴったりなゆえん)。主にストリングスが中心のアレンジですが、時にゆったりと、時に激しく、重々しいピアノ・バラードに花を添えています。ちなみに、このオーケストラ・スコアを担当したのはアン・ダドリー。英国では有名なアレンジャー、プロデューサーで、クラシックからポップ、映画音楽まで多岐な活動を展開している人です。実はトレヴァー・ホーンらと共に前衛音楽のユニット「Art Of Noise」のオリジナル・メンバーでもあります。ポール関連で言えば、少し前の『No More Lonely Nights』でシンセを弾いています。そんな彼女の渾身のアレンジにより、オーケストラは終盤の繰り返しにかけてこれまで以上に大きく盛り上がります。うねるようなメロディのストリングスに、派手なサックス・ソロやトランペット・ソロが吹き荒れ、いよいよ最高潮に達します。「ラスト・ナンバーは壮大なバラード」というポールの公式にふさわしい、やや大げさと言えるほどの展開です。後半はその華やかさゆえにどうしてもオーケストラに耳が行ってしまいますが、何気にハードなエレキ・ギター(演奏はポール、エリック、カルロス・アロマー)も入っていて「プレス・トゥ・プレイ」は硬派ロックのアルバムだなぁと思わせる面も持ち合わせています。そして最大限盛り上がった所でブレイクとなりますが、その後はクラリネットのランダムなメロディの繰り返し。この部分は、残響音もあいまっていかにもビートルズの「マジカル・ミステリー・ツアー」の時期にありそうな雰囲気です(『Flying』とか、あの辺のサウンド)。

このように、『I Am The Walrus』をポール流に噛み砕いたと言えるこの曲のアレンジは、斬新な音処理と、だんだんと盛り上がってゆく壮大さが聴き所と言えます。しかし、実はサウンド以上に「サイケ」「ジョン・レノン」しているものがあります。それがヴォーカルと歌詞です。特に、ヴォーカル面は感嘆の一言です。この曲でのポールのヴォーカルは、最初からジョンの歌声を意識している上に、最新のエフェクト処理を施したことにより、1967年当時のジョンの声そのものに限りなく近づけることに成功しています。そのすごさは半端ではありません。ポールのソロを知らないビートルズ・ファンに「これはジョンのソロ・ナンバーだよ」と言って聴かせたら、恐らくこれがポールだと見破れないことでしょう!それほど、この曲でポールは苦労して声をジョンに似せているのです。特に、出だしの数行はふと聴いているとはっとする瞬間が多々あります(もちろん個人差もありますが・・・)。うっかりしていると「ジョンが歌っている!」と思ってしまうのです。後半になるにつれて、少しずつポールの地声があらわになってきている面もありますが・・・(意識して聴くと「あ、これはポールの声だ」とよく分かる)。ポールのジョンへの畏敬の念を痛感すると共に、最新テクノロジーのすごさを思い知らされます。そんなポールの「ジョン・レノン風」ヴォーカルは、やや荒っぽい調子なのが印象的です。これは稀代のロックンローラー、ジョンを意識したのか否や。特に終盤のタイトルを連呼するシャウトはバラードでありながら熱いです。同時に、その裏にせつなさも感じられるのがポールのジョンへの想いを重ねるとちょっと感動的でもあります。ほとんどの箇所はポールの独唱ですが、後半の盛り上がりではSEのような音処理を施された不気味なコーラスが入ります。『I Am The Walrus』のエンディングのコーラスの雰囲気を意識したのでしょうが、これは少し大げさかも・・・(汗)。

もう1つ「ジョン・レノン」しているのが歌詞ですが、これまた『I Am The Walrus』を意識していて、ジョンがあの曲で炸裂させていたナンセンス節がポールなりに再現されています。『I Am The Walrus』と言えば、造語を生み出すほどに読解不能な文章を羅列した不思議な歌詞の世界も大きな魅力の1つであり、詩人ジョン・レノンの真骨頂なのですが、そのスタイルにポールも果敢に挑戦したわけです。といっても、ヴァース量が圧倒的に少ないのも含めてジョンよりは理路整然としているのがまたポールらしいと言えましょうか・・・(苦笑)。それでも「犬のように耳を引きつらせ お皿に卵を割る」「お客様仕様の恐竜は 変化には手遅れだ」など意味不明な文章が羅列されています。もちろん、ポールにとっては珍しい詞作です(面白いことに、「プレス・トゥ・プレイ」の時期にポールは結構詞作面で実験的な冒険を繰り広げています)。そんな中、ミドルの“Something special between us〜”で始まるパートは注目に値します。この部分はポールいわく詩人カリル・ジブランの「ザ・プロフェット」(ちなみに、ジョンのビートルズ時代の『Julia』の冒頭の一節はここから引用されている)の影響を受けたそうでそれなりに意味が通っていますが、まるでポールのジョンへのせつない想いを吐露したかのように聞こえます。何年も険悪な状態が続き、音信不通だった間に言えなかったこと・・・ジョン亡き今、ようやく素直になってもそこには話しかける相手はいない・・・そんなやるせなさが伝わってきます。ジョンと会えなくなってから5年間のポールの苦悩を見ているかのようですね。また、タイトルにもなった“However absurd it may seem(どんなにばかげていても)”は、ポールいわく「あまりにもビートリーで、僕はやりたくない」という気持ちを表現したとのことで、ここにも'80年代ポールの心の葛藤が顔を覗かさせています。他の部分も、どことなく世の中の「無常」を表現したかのようで、曲の重々しさとあいまって悲しげに響きます。

このように、アレンジからヴォーカル、歌詞に至るまでビートルズナンバー、ジョンの曲を模倣したということで話題性は十分だったこの曲ですが、残念ながら「プレス・トゥ・プレイ」がチャート上で大失敗に終わってしまったことで注目を浴びることなく、そのまま歴史の彼方に葬り去られてしまった感があります・・・。ポールの内なる想いもあまり気付かれることもなかったでしょうし、そもそもこの曲を『I Am The Walrus』を意識したと感づいた人が少なかったことでしょう。当のポール本人も、最近は「プレス・トゥ・プレイ」を否定するような発言を繰り広げていて、この曲に対する思いも変質してしまったのかもしれません。ジョンと向き合った記念すべき曲だというのに、残念なことです。確かに、『I Am The Walrus』の世界を再現するという試みは、画期的だったものの結果的に中途半端になってしまった感は否めません。「'80年代サイケ」と言えなくもないですが、どこかあの頃のサイケを今ひとつ再現できていない気がします。アレンジ(特にオーケストラ・パート)が大げさな所は一因でしょう。ストリングスをフィーチャーするというアイデアはよかったのですが、アン・ダドリーのスコアは少しニュアンスが違っていたようです・・・。打ち込みサウンドを強調しすぎたのもいけなかったかもしれません(思えば『I Am The Walrus』はアナログ感覚もまだまだ残されていましたから)。そして何よりも、悲しげで重々しいピアノ・バラードがジョンのナンセンスな作風と結びつかなかったことが最大の敗因でしょう。元々の素材と、アレンジとの間に大きな齟齬が生じていたのです。ジョンだったら肩の力を抜いてお気楽に作ってしまいそうな所を、ポールは複雑な気持ちを抱きながら作ったのですから。無理がある合体技であったのは想像できます。まぁ、当時のポールの心の葛藤を考えればこうなったのも理解できますが・・・ましてジョン絡みですし。ポールがこの曲を発表した後、くしくもジョージが『When We Was Fab』(1987年、アルバム「クラウド・ナイン」収録)という曲で同じくビートルズ中期のサイケ・サウンドの再現を試みていますが、そちらの方がより当時の雰囲気に近いアレンジで、とても楽しくコミカルなものに仕上がっています(リンゴも参加している)。ジョージの圧勝といった所でしょうか。気の持ちようによって成功もし、失敗もするわけですね。この曲で上手くサイケ・サウンドを再現できなかったポールは、1993年に『Cosmically Conscious』という曲でリベンジを図ることとなります。

しかし、だからといってこの『However Absurd』を敬遠してしまうのも非常にもったいないと思います。アレンジ的には不出来な部分もありますが、ヴォーカルを聴くだけでもそれなりの価値があるのでは・・・?というのは私の意見です。あそこまでジョンに似せるとは、ポールもご苦労様でした。ビートルズやジョンを好きな方にはぜひ聴いて頂きたいです。出だしで「うわっ、ジョンだ!」となるでしょうから。ちょっとだけ1967年にタイムスリップした気分に浸れます。そして、当時のポールの複雑な心情を知る上ではこの曲は欠かせない存在です。現在のようにソロやウイングスの曲を無視してまでもビートルズナンバーばかりステージで演奏したり、ジョンやジョージとの思い出話に花を咲かせたりしているポールは、この曲を含む'80年代の葛藤なくしてはありえなかったのですから。詞作も、そういった観点で味わうとナンセンスさの中に感動が待っています。ジョンの死後も、小出しにしたビートリーなアレンジを再び引っ込めていた'80年代ポールにとって、珍しくビートリー満開の曲。これだけでも貴重ですよ。また、ビートルズやジョンうんぬんを抜きにしても、メロディ自体は非常にポールらしい美しいバラードですので、いつものポール節を期待している方にも聴いて頂きたいですね。『C'mon People』『Beautiful Night』に比べたら完成度は劣りますが、だからといって感動が色あせることはありません。

さて、最後に1つだけ補足を。この曲のアウトテイクが残されており、「プレス・トゥ・プレイ」関連のブート(「The Alternate Press To Play Album」「Pizza And Fairy Tales」など)に収録されています。「プレス・トゥ・プレイ」のアウトテイクは、レコーディング中途のものが収録されており、過剰なオーバーダブが施される前の状態が確認できるので、曲そのものの魅力に純粋に触れることができます。この曲もその例に漏れず、公式テイクよりも圧倒的にシンプルなアレンジとなっています。ですので、公式テイクの中途半端なサイケ色が薄められていて、純粋なピアノ・バラードとして楽しめ、より好感を持てることでしょう。特に中盤以降のオーケストラやシンセ、大仰なコーラスがまだ入っていないのは大きな違いです。過度なエフェクトもなく聴きやすいです(ガイド・ヴォーカルには既にジョン風のエフェクト処理がされていますが)。終盤のエフェクトが、キーボードのブラスの音を連打しているものであることが判明し、化けの皮がはがれているのも面白いです(笑)。この曲の再評価のためにも、ぜひ皆さんに一度は聴いて頂きたい音源です。

・・・と、ここまで散々勧めておいて、個人的にはそんなに好きではなかったりします(汗)。大のお気に入りアルバム「プレス・トゥ・プレイ」収録曲なので、必然的に並み以上になるのですが。この曲の'80年代サイケ的アレンジは賛否両論ありますが、打ち込みサウンドに抵抗感のない私にとっては割と素直に受け入れられるものです。ただし、後半のオーケストラとコーラスはいくらなんでも大げさすぎだと思いますね・・・。ちょっとビートリーとは違う気がしますし。だから、シンプルなアウトテイクの方に魅力を感じています(苦笑)。ビートルズ・ファンになって久しい人にとっては、やはりこの曲にポールとジョンの関係を重ね合わせてしまいますが、いっそのことこの曲をライヴでのジョンへのトリビュート・コーナーで取り上げたら面白いのに・・・と思います。いい加減馬鹿の一つ覚えみたいな(汗)『Here Today』と交代して・・・(『Here Today』もいい曲だとは思いますが)。別にサイケ色を無理に再現しなくてもいいので、それこそピアノ弾き語りにしたらぐっと来るのではないでしょうか?まぁ、ポールの「PTP」嫌いの癖が治らない限りかなわないでしょうけど・・・。

さぁ、「プレス・トゥ・プレイ」収録曲で、このコラムで未紹介なのはいよいよ2曲となりました!(15曲入りリイシューCDだと3曲)残り2曲はいつ出てくるのか?次回なのか、それともずっと先なのか?答えは私のみぞ知る(苦笑)。

今回は、久々に「番外編」も更新しました。ジミー・マッカロクの「あの曲」ですので、ぜひそちらもご覧ください。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「渋いブルース」。お楽しみに!

(2010.5.15 加筆修正)

アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。“らしくない”が最高に心地よい、ポールの異色作。打ち込みサウンド主体だが、ポールらしいメロディアスな名曲多し!