Jooju Boobu 第87回

(2006.1.05更新)

Listen To What The Man Said(1975年)

今回の「Jooju Boobu」は・・・、お待たせしました!ひさしぶりにポールの大ヒット曲の登場です。このコラムでは私のお気に入り順に曲を紹介していますが、私は基本的にポールのヒット曲は大好きなので序盤で固まって紹介してしまっていたため、最近は有名曲の紹介はご無沙汰でした。別に今回ご紹介する曲が嫌いだとかそういう意味じゃないんですけどね(苦笑)。今回は、ウイングスの1975年随一のヒットナンバーにしてアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」の代表曲『Listen To What The Man Said』を語ります。邦題は「あの娘におせっかい」。前回最後のヒントで触れましたが、東芝EMIさんがポールの曲につけた邦題では一番変なものと言っても過言ではないでしょう(笑)。後でちょっと触れますが、どこをどうひねったらそんなタイトルが出てくるのか、名付け親の担当者さんに話を聞いてみたいくらいですね!

さてそれはともかく、屈指のヒット曲『Listen To What The Man Said』は、前回紹介した『The Mess』とは対照的にポールお得意の「メロディアスでキャッチーなポップ」の魅力を存分に楽しむことができます。それも、そのポップの度合いは半端ではありません!昔から今まで、稀代のポップ職人として世界中でその名を知られ人気を博しているポールですが、この曲はそんなポールのポップ・センスが一番色濃く出ている曲と言えるでしょう。ポール史上最も無敵なポップ・ナンバーとして今なお多くのファンに熱烈に愛され続けるこの一大名曲を、今回はたっぷり語ってゆきたいと思います。

「ポップ」もしくは「ポップス」。音楽の1ジャンルとして今では当たり前のように使用されている言葉ですが、その語源を辿ると2つの意味にぶつかります。1つは、「大衆的な」「人気のある」という意味の「popular」。「ポピュラー・ソング」、つまり大衆受けしやすい音楽がポップというわけです。そして、もう1つ忘れがちなのが、「はじける」という意味の「pop」。つまり、ポップ=「心がうきうきするように軽快な音楽」という公式も成り立つのです。どうやら本来の語源は前者の「popular」の方らしいですが、ポップ・ソングはキャッチーであると同時にとってもはじけた音楽でもあるのです。

「ポップ」という言葉のこうした2つの意味を体現しているのがポール・マッカートニーという人であります。多彩な音楽活動を果敢に行い、様々なジャンルの音楽に手を染めてきたポールですが、その根幹にあるのはポップ・ソングです(もちろんこの側面だけでポールを語るのは大いなる間違いなのですが・・・)。ポールの書いた曲には、それがロックでもレゲエでもブルースでも、ほぼ全曲と言っていいほどポップ・センスが染み渡っています。中でも、『Hello Goodbye』『Silly Love Songs』『Coming Up』を筆頭に、直球で勝負したポップ・ナンバーはまさに大衆受けするキャッチーなメロディと、思わず踊り出したくなるようにはじけたリズムを兼ね揃えています。こうしたポップの名曲が多いため、ポールのミュージシャンとしての一般的な典型的イメージはしばしば「天才メロディ・メイカー」という肩書きで表現されます(むろんもう1つの得意分野、バラードの力も大きいですが)。ポールはその長い作曲活動の中で、ポップを最大の武器とし、誰にも書けない親しみやすいメロディを紡いで多くのリスナーを魅了しているのです。

そして、そんなマッカートニー・ポップの中で最強と言える存在の曲があります。・・・何を隠そう、それこそ今回お話する『Listen To What The Man Said』です!この曲は、天才ポップ職人ポールの真髄と言えるポップ・ナンバーです。何しろこの曲は、ポップ・ソングである要件をもう十二分に満たしているのですから!この曲を聴けば誰もが、ポップが「大衆受け」しやすく「はじける」感じの音楽であることを再確認させられることでしょう。それほどこの曲はキャッチーで覚えやすく、うきうきして軽快なのです。心が自然と弾み、自然と元気になり、自然と歌いたくなってしまう。ポップの要素がこの曲には一分の隙もなく凝縮されています。これはポールの一大名曲『Yesterday』にも『Hey Jude』にもない、他のマッカートニー・ポップさえも到底かなわないこの曲ならではの魅力ですね。

この曲を一度聴くだけで「真のポップだ!」と思える要因は、まずメロディアスでシンプルなメロディが挙げられるでしょう。奇をてらった複雑なことをせず、誰でも簡単に口ずさめるような曲をポールは多く残していますが、この曲も何度か聴いているうちに知らぬ間に頭の中にインプットされてゆく、そんな類の曲です。繰り返し登場するサビのメロディは特にキャッチーで印象に残ります。そして、起伏があり波打つようなメロディもまた特徴的で、リズムにあいまって軽快感を強調しています。これもポールの書く曲にはよくあるパターンですね。そしてポップ・ソングのもう1つのポイントである、跳ねるようなリズム。この曲は数あるマッカートニー・ポップの中でも格段にはじけています。ミドル・テンポで繰り出すそのリズムは、聴いていて非常に心地よく、気分が爽快になってゆきます。この曲でうきうきしない人はいないであろう、そう断言できるような軽音楽の極みなのです。

そして、それを支えるのがもちろん演奏ということになるのですが・・・、メロディやリズムと同じく、この曲の場合演奏も極めて隙がなく、「もうこれしかありえない!」という程にポップの枠にぴったりはまっていて完璧なのです。もしこの演奏が別のものだったらポップらしさが今ひとつ欠けてしまう・・・というくらい、この曲で聴くことのできる演奏は素晴らしいの一言です。そして・・・その完璧なバッキングは、実は偶発的に生まれたものでした。

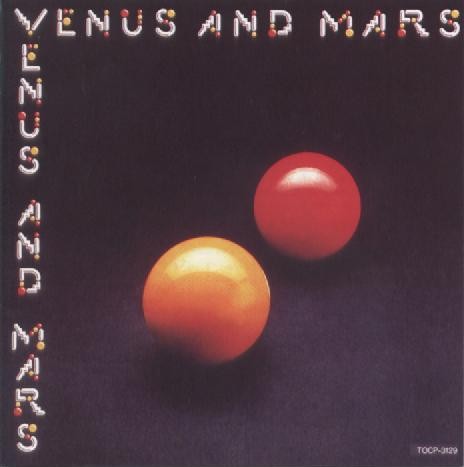

それでは、当時のウイングスについて振り返りながら、この曲の素敵な演奏が完成するまでを見てゆきたいと思います。まずはウイングスですが、この曲が録音された1975年当時は、メンバーチェンジを経てちょうど新たなラインアップになったばかりでした。1973年に3人編成という危機的状況に陥っていたウイングスは、翌1974年に新鋭のギタリストのジミー・マッカロクと空手ドラマーのジェフ・ブリトンを迎え再び5人編成に。心機一転、次なるアルバムの制作に向けてセッションを開始します。しかし、ロンドンから米国・ニューオーリンズに場所を移してレコーディングを続けていた矢先に、ジェフが突如脱退するという事件が起きます。ポールはバンドの産みの苦しみを味わうこととなりますが、即座にセッション・ドラマーだったジョー・イングリッシュを誘い、ジョーがウイングスの新ドラマーとなりました。ジョーの加入により、いつものポール、リンダ、デニー・レインにジミー、ジョーの総勢5人が揃い、ここにウイングス史上最強のラインアップが誕生しました。この後この5人でレコーディングを再開し、この曲が収録されることとなるアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」(1975年5月)を完成させ、さらにその後も数年間ヒット作を連発しコンサート・ツアーも大成功させるのは周知の事実。1975年初頭は、ウイングスが絶頂期に向かって突っ走り出すその瞬間だったのです。そんな変化の時にこの曲がレコーディングされたのも素敵な偶然でした。

この曲は、まずポールがウイングスのメンバー一同にピアノで聞かせる所から始まりました。メンバーの反応は芳しいものだったそうで、好評を得て自信をつけたポールは早速録音に臨んだのですが、実際に録音してみるとどこか物足りなさを感じたそうです。「何かが足りない・・・」、ポールの心に引っかかるものがありました。ここでもしポールが満足したり妥協したりしてしまっていたら、この曲はきっと平凡な曲に終わっていたことでしょう。しかし、それで終わりませんでした。ここから、素敵な偶然が重なるのです!まず、ポールはギター・ソロを入れたくなってきました。すると、デニーかジミーに演奏を頼もうかと考えている矢先にスタジオにひょっこり顔を出した人がいました。それは、トラフィックのギタリストとして活躍していたデイヴ・メイソンでした。これも何かの縁とひらめいたポールは、メイソンにこの曲のギター・ソロをダビングしてもらいます。それが、あのイントロで聴くことのできる「ちゃらーらー、ちゃらちゃらーらー」です。メイソンのソロをポールは「リリカルで素晴らしい」と絶賛。これでひとまず曲にメリハリがついてきました。しかし、それでもポールやメンバーの間にはしっくり来ないものがありました(汗)。どうしたものかと悩みつつ、セッションの舞台をロサンゼルスに移し、この曲はしばらく放置されていました。しかしここでもまた偶然が訪れます。やがてポールは今度はサックス・ソロを入れたくなってきたのですが、さて適当なサックス奏者がいたものか・・・と思いをめぐらしていると、誰かからとある情報を得ます。なんと、ジョージ・ハリスンのアルバムやコンサートに参加してフュージョン界で実績を作っていたサックス奏者のトム・スコットがスタジオの近くに住んでいるというのです。そこで、これも何かの縁とひらめいた(笑)ポールは、早速スコットを電話で呼び出し、この曲にサックス・ソロをダビングしてもらいます。これが、イントロや間奏で聴かれる印象的なソロです。ちなみに、このテイクはスコットがリハーサルとして吹いたものをポールが気に入ったためそのまま採用したものだそうです。もし本番テイクを採用していたら、もっと違うソロが収録されていたことでしょう(フュージョンやジャズの世界ではフィーリング一発のため1つのソロも大きく変わってゆきます)。

こうして紆余曲折を経て完成したこの曲ですが、デイヴ・メイソンとトム・スコットという2人の大物ゲストによるソロは、ポールの突発的なアイデアと奇遇の出会いなしには成しえなかったものでした。そして、想像してみてください。この2つのソロのない『Listen To What The Man Said』を!ありえないでしょう!さらには、仮にソロがあったとしても、あのフレーズでないとありえないでしょう!この曲の耳なじみよいキャッチーさ、はちきれんばかりのポップさを無限に引き出したのはメイソンのギター・ソロとスコットのサックス・ソロと言っても過言ではないほど、曲にぴったりはまりすぎた完璧な名演ですが、それは偶然が重なって生まれたものだったのです。この曲を凡庸なものに終わらせず、見事ポップの真骨頂に変身させたポールの機転には脱帽ですね。そして、呼ばれるがままに見事なソロを披露したメイソンとスコットの才能にも脱帽ですね。両者とも実はジョージ・ハリスンのアルバムに参加した経験があるというのも面白い偶然です(前者が「オール・シングス・マスト・パス」、後者が「ダーク・ホース」)。

演奏の基本はウイングス5人のバンドサウンドです。ポールがベースとキーボード、デニーとジミーがギター、ジョーがドラムス。後に一時代を築くこととなるこのラインアップでのタイトな演奏はこの曲のポップ感を存分に引き立てる躍動感あふれるものです。特に弾むようなポールのベースラインと、うきうきした気分を代弁したかのようなジョーのドラミングは曲を引っ張ってゆきます。ボンゴのようなパーカッションも入っており、軽快さをよく出していますね。そこに前述の大物ゲスト2人のソロが絡み合います。メイソンのギター・ソロはイントロから随所に入っていますが、これは曲中で最も重要なフレーズと言ってもいいでしょう。ポールのスキャットもこのメロディを歌っており、非常に印象に残ります。ハードにならないのがポップにはうってつけです。そして間奏のスコットのサックス・ソロですが、まさにフィーリング一発で決めたようなアドリブ感あるメロディです。しかし、これが曲の明朗な雰囲気を強調する役目を担っています。もし違うメロディだったら、ここまでポップには響いていなかった・・・そう思えるほどです。ポールも最高のテイクを選びましたね。ウイングスのバンドサウンドだけでもその実力からして一定の完成度がある曲になっていたでしょうが、そこにインパクトあるソロを加えたことで、ますますヴィヴィッドな演奏に仕上がりました。

完璧なメロディ、完璧なリズム、そして完璧な演奏でポップ節を発揮したこの曲には、ポールらしい遊び心も含まれています。それがエンディングです。この曲が収録されたアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」は、元々ビートルズの名盤「サージェント・ペパー」のような一種のコンセプト・アルバム化を狙っていたようで、その一環として一部楽曲をメドレー形式でつなげるという構成を試みていました。それが冒頭の『Venus And Mars』と『Rock Show』『Love In Song』の流れであり、中盤の『Venus And Mars(reprise)』と『Spirits Of Ancient Egypt』の流れであるのですが、実はこの曲も次曲である『Treat Her Gently/Lonely Old People』と連結しています。しかし、これを単純にくっつけるとなると上手くはいきません。というのも、この曲がうきうきしたポップなのに対して、『Treat Her Gently』はスロー・バラードだからです。下手したらものすごく違和感の残るリンクになる可能性もあります。でも、ポールのアレンジャーとしての力量は伊達ではありませんでした。テンポも曲調も違う2曲を見事なアレンジでくっつけてしまったのです。それは・・・、この曲が一旦ブレイクした後、テンポを落としてストリングスをフィーチャーした短いパートを挿入するというものです。華麗なオーケストラや力強いドラミングは、それまでとは打って変わって感動的な曲想になります。そして、それがそのまま『Treat Her Gently』のバラードの雰囲気に違和感なくつなげてゆきます。この展開はまさにドラマチック。息をつかせぬ構成です。ポップからバラードへの落差をあまり感じさせない上に、美しく聞かせる所がすごいですね。苦労の末に考え付いたこのリンクを、ポールは大変気に入っているようです。

ポールのヴォーカルは、ポップ調に合わせて非常に軽やかに歌われます。ちょっと甘ーい香りが漂うその声は、「これぞポール!」というもの。曲調も王道なら、ヴォーカルも王道なのです。終始気張ることなくリラックスして歌われます。メイソンのギター・ソロとユニゾンで歌うスキャットも気持ちよさそうです。間奏前の掛け声“Ah,take it away!”もいい感じに力が抜けていますね。なお、曲の冒頭には語りが入っていますが、これはポールが黒人シンガーの真似をして「ニューオーリンズへようこそ」と言っているもの。おどけ方がユーモラスですが、「ヴィーナス・アンド・マース」録音の地となったニューオーリンズへの敬意が感じられます。現地のカーニヴァルを楽しんだほどですから、思い入れも強かったのでしょう。そして、ポールのヴォーカル以上に印象的なのはコーラスでしょう!この曲の間奏後の後半はサビの繰り返しなのですが、そこにリンダとデニーのコーラスが大々的にフィーチャーされています。こちらもウイングスでは王道のコンビですが、彼らならではの息の合ったハーモニーは絶品です!幾重にもオーバーダブされているためか分厚く入ってきて、その美しさをアピールしています。もちろんリード・ヴォーカルのポールとの相性は抜群。エンディングに向けてだんだんとコーラスが増えてゆき、盛り上がります。ウイングスといえばポール、リンダ&デニーのハーモニーも大きな魅力の1つですが、この曲でもその妙をたっぷり味わうことができます。最後は3人でファルセット調で“The wonder of it all baby”のくだりを歌って締めくくります。

詞作は、ポールらしい「バカげたラヴ・ソング」に仕上がっています。愛の素晴らしさを説く男のことを歌う、ちょっと物語風のものです。どうってことないと言えばそれまでなのですが(汗)、男の視点を通じてポールの「愛」に対する考え方を表したかのようにも取れます。愛は「やさしい」、「素敵な」もの。そして「とっても不思議な」もの・・・。愛を肯定的に捉え、素直にその醍醐味を伝えている所は、ラヴ・ソングの名手としても知られるポールらしい所ですか。きっとポールも愛妻リンダからやさしく素敵で不思議な愛をもらっていたのでしょう。“Soldier boy kisses girl(兵隊の少年が少女にキスをする)”というくだりで、本当にキスの音が入るのが印象的です。面白いのは、「ヴィーナス・アンド・マース」の一部の収録曲(『Letting Go』や『You Gave Me The Answer』)に共通して、どこか甘美で大人っぽい魅力が間接的に伝わってくる点でしょう。よく「エッチな感じが漂っている」と指摘されるゆえんですね(苦笑)。それほどに恋愛観を高らかに歌ったからかもしれません。

で、ここで最初に触れた邦題の話ですが・・・、この歌詞からどう考えても「あの娘におせっかい」なんて出てきません!(笑)ここまで意訳しすぎた邦題はポールでも他に例を見ないでしょう。「出ておいでよ、お嬢さん」(=『Eat At Home』の邦題)ですらその由来は何か分かりますから・・・。もはや意訳のレベルを超えてしまっています。タイトルの直訳は「あの男の言うことを聞いてごらん」なのに、どこから「あの娘におせっかい」が出てくるのでしょうねぇ(汗)。歌詞を注意深く読んでも「おせっかい」は連想できません。しかし、この一風変わった邦題が、なぜか曲の雰囲気に非常にはまっているのです、これが。不思議なことに、先の「エッチな感じが漂っている」という詞作の独特の世界が、「おせっかい」という言葉に合うんですよね。上手くは説明できないのですが・・・。そのせいか、ここまでぶっ飛んだタイトルなのに、これに文句をつけている人をほとんど見かけません(苦笑)。それくらい違和感ないということなのでしょう。ちなみに、ベスト盤「ウイングスパン」(2001年)発売を機にこの邦題は撤廃されましたが、なくなるとすごく物足りない気分になります。「リッスン・トゥ・ホワット・ザ・マン・セッド」なんて堅苦しく冷たい書き方を見ると、「あの娘におせっかい」の方がはるかによいと思えてしまいます。まぁ、邦題はポール自身が決めたものじゃないので、ポールにとやかく言う問題ではないのですが・・・。折角珍しい邦題なのだから東芝EMIさん(現・EMIミュージック・ジャパン)には残してほしかったですね。

この曲のアウトテイクは2種類発見されており、「Venus And Mars Sessions」など「ヴィーナス・アンド・マース」関連ブートで聴くことができます。うち1つめは初期テイクで、ニューオーリンズでのセッションで録音されたものです。この時点ではまだギター・ソロもサックス・ソロもコーラスも入っていなく、未完成という印象が強いです。ただし、曲構成や歌詞は既に完成しています。曲の主体となる楽器もポールの弾くエレキ・ピアノで、公式テイクとはイメージが大きく異なります。ギター・ソロのメロディもエレキ・ピアノで演奏しています。ポールは公式テイクに比べてちょっと崩し歌いで歌っています(後述するライヴ・ヴァージョンに近いかも)。しかし一番興味深いのは、エレキ・ピアノの弾き語りながらこの時点で『Treat Her Gently』へのリンクが出来上がっていることでしょう。2曲をつなげるという構想は既にセッション序盤で浮かび上がっていたことの証明になります。もう1つは、1975年3月にアルバムの曲順を暫定的に決めた際のラフ・ミックスです。これは公式テイクと同じテイクで、演奏・ヴォーカル共に公式テイクと全く同じものなのですが、一点だけ違う所があります。それは、エンディングです!なんと、このラフ・ミックスでは、なんと『Treat Her Gently』に連結していないのです!リンクのパートまではそのままなのですが、そこで終わってしまうのです。徐々にフェードアウトしつつも、最後までしっかり完奏しているのは新鮮で驚きです。これで、2曲は続けて録音されたわけでないことが分かりますね。「ヴィーナス・アンド・マース」もののブートには、その他のメドレー部分も曲ごとに切り離されたアウトテイクが残されており大変面白いです。

さて、様々な偶然が生んだ最強のポップ・ソングは、「ヴィーナス・アンド・マース」からの先行シングルとして発売されました(1975年5月16日、B面は『Love In Song』)。「ヴィーナス・アンド・マース」で一番の売れ筋と言ったら極上ポップのこの曲しかありえませんから、先行シングルになるのは当然でしょう。当初ポールは「シングルとアルバムでは違う楽しみを与えたい」としてアルバムからのシングルカットを予定していなかったそうですが、人からのアドバイスもあって考え直しています。このポールの方針転換は見事成功し、発売されるや否や見事全米1位を獲得しました!さすが、この曲の高い完成度とキャッチーさに気づかぬ人はいなかったわけです。しかし、英国では最高6位となぜか振るいませんでした。ウイングスは英国のチャートでは伸び悩みがちなので仕方ないのですが・・・(汗)、この曲がTOP5入りを逃すとはちょっと異常ですな。ちなみに、これがドラマーにジョーを迎えた最強ラインアップでのウイングス初のシングルとなった上に、米国ではポールがキャピトル・レコードに移籍してから(契約金は800万ドル)初のシングルとなりました。また、コアなファンの間では、アップル・レコードのマークの代わりにMPLのロゴがレーベル面に登場した記念すべきシングルとしても有名です(ちょっとマニアックですが)。このシングルの成功をきっかけに、2週間後に発売された「ヴィーナス・アンド・マース」も全英&全米No.1を獲得。ウイングスは上昇気流に乗り始めたのでした。なお、シングルに収録されたこの曲はエディット・ヴァージョン。冒頭の語りをカットし、エンディングのリンクもフェードアウト処理されています。方針転換したとはいえ、「シングルとアルバムでは違う楽しみを与えたい」という信条は曲げられなかったのでしょう。ポールらしい遊び心も、『Treat Her Gently』へ劇的につながる構成も、アルバムでのお楽しみ・・・といった感じです。現在ベスト盤で聴くことのできるのは、こちらのエディット・ヴァージョンです。

これほどポップでキャッチーで、さらに全米1位ですから、当然いろんな場面でフィーチャーされてしかるべきなのですが、なぜかライヴで演奏されたことは少ないです。コンサート・ツアーで取り上げられたのは、「ヴィーナス・アンド・マース」発売後から始まった1975年〜1976年のワールド・ツアーのみ。あれだけのヒット曲なのに意外な事実です。しかしその分、この2年に及ぶワールド・ツアーでは輝きを見せていました。特に1975年に開催された英国ツアーとオーストラリア・ツアーの際は「ヴィーナス・アンド・マース」が最新アルバムだったので、その中の一大ヒットであるこの曲がコンサートのハイライトとなっていました。まさにこの曲が旬だったのです。また、翌1976年には、ウイングスが米国を制覇したあの伝説の全米ツアーで演奏されています。主役の座は『Silly Love Songs』に明け渡しましたが、それでも全米1位として観客の大きな拍手で迎えられたのでした。ライヴでは、オリジナルとはちょっと違うアレンジで披露されています。ポールはピアノを弾いていて、イントロはそのピアノ・ソロから始まるという構成でした。なので出だしを聴くと一瞬「これ何だっけ?」になるかもしれません(汗)。しかしその後は、若干テンポは速めなものの基本的にはオリジナルをほうふつさせる演奏です。リンダ&デニーのコーラスは美しいまま再現されていますし、何と言っても間奏のサックスがタデアス・リチャードによるトム・スコットの完全コピーの形で再現されているのは圧巻です!これも、ブラス・セクションを4人も従えてツアーに挑んでいた当時のウイングスだからこそ成しえた業ですね。全米ツアーの模様は、ライヴ盤「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」と映画「ロック・ショー」で楽しむことができます。映画「ロック・ショー」にはロサンゼルス公演の模様が収録されていますが、これは単体でプロモ・ヴィデオに流用され、当時盛んに放送されていました。現在はプロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」でも見ることができます。

しかし、その後はコンサート・ツアーのレパートリーから外れてしまっています(汗)。最近何かとウイングスナンバーを無視する傾向の強いポールのことですから、何もこの曲だけが悲しい運命に遭っているわけではないのですが・・・。全米1位とは思えないあまりにもひどい不遇ぶりです。ただ、'80年代後半に例外的にこの曲が披露されたことがありました。それは、1987年のベスト盤「オール・ザ・ベスト」を宣伝するために出演したTV番組「ウォーガン」(1987年11月20日放送)。この曲と『Jet』を披露していて、ステージから縁遠くなっていたポールがウイングスナンバーを演奏してくれる貴重な映像です。この時は'70年代当時よりオリジナルに忠実なアレンジで演奏しているのが特徴で、サックス・ソロも再現されています。ポールはベースを弾いています。蛇足ですが、この時ドラムをたたいていたのは、後にポールの「ゲット・バック・ツアー」のツアー・メンバーとなるクリス・ウィットンでした。以下のような感じです。

1987年のTV番組「ウォーガン」でこの曲を演奏するポール。

また、1988年2月27日にポールがイタリアのサンレモ音楽祭に出演した際にもこの曲が演奏されています。この時は、「ゲット・バック・ツアー」のツアー・メンバーとして大活躍するヘイミッシュ・スチュワートが参加しているのが特筆すべき点でしょう。このように、'80年代後半にちょっとだけ演奏されたのですが、どうせならそのまま「ゲット・バック・ツアー」でも演奏すればよかったのに・・・と思うのは私だけでしょうか?ポールがビートルズ偏重主義に走っていったのが取り上げられなかった主な原因なのでしょうけど(汗)。

この曲のカヴァー・ヴァージョンは有名曲だけにいろいろあるのですが、中でも面白いのがデニー・レインによるカヴァーです。そう、あのウイングスのデニーです!デニーはウイングス解散後の1996年にウイングス時代の自作曲などをセルフ・カヴァーしたアルバム「ウイングス・アット・ザ・サウンド・オブ・デニー・レイン」を発表していますが、その中にこの曲のカヴァー・ヴァージョンが収録されています(他にも『Band On The Run』『Silly Love Songs』『Blackbird』といったポールのヴォーカル曲もカヴァーしている)。で、これが何ともおかしな出来で、とても元ウイングスのメンバーとは思えないのが面白いです(笑)。「ウイングス・アット・ザ・サウンド・オブ・デニー・レイン」では、英国・アイルランドのトラッド(伝統音楽)へのデニーの強い関心を反映して約半数の曲がフォークぽくリアレンジされているのですが、この曲もまたアコースティック主体のフォーク・ソングのようになっています。しかし、これが中途半端な仕上がりで、オリジナルとの落差に笑うしかありません(苦笑)。ドラムスの代わりにタンバリンとボンゴを、サックスの代わりにフィドルをフィーチャーしていて、のどかで脱力感たっぷりなのはそれはそれでいいのですが、ちょっと手抜きというか安っぽすぎる気がします(汗)。さらに、デニーのヴォーカルが致命的で、ポールなら楽勝で歌えた高音部がかすれてしまって変なへろへろシャウトになっています・・・。タイトルも「Listen To What The Man Says」だし(苦笑)、ポール・ファンがこれを聴いたら「何だかなぁ・・・」とあっけに取られることでしょう。まぁそんなヘタレ具合がデニーの魅力ですし、私はデニーが好きだからこれでもOKなんですけどね(笑)。しかし、元ウイングスのデニーですらこの曲をものにすることができなかったということは、オリジナルのアレンジはそれほど一瞬の隙もなく完璧であることの裏づけになっています。デニーのヴァージョンを聴いてからオリジナルを聴き返すと、その完成度の高さに奇跡を感じることでしょう。・・・一応擁護しておきますが、私はデニー・ヴァージョンも大好きですよ、田舎臭くてまったりしていて。

と、今回はウイングスのヒット曲である『Listen To What The Man Said』を語ってきました。この曲は、ポールの「メロディ・メイカー」「ポップ職人」としての側面を最も色濃く表した最高の1曲です!ポールのポップと言ったらこれでしょう。ポールがいかに「ポップ」が何たるかを知っているかが心の底まで分かります。しかも、歌の部分のみならずギター・ソロ、サックス・ソロまでもがこれ以外ありえない完璧なメロディで、この曲の誕生はまさに奇跡的としか言えません!冒頭の語りからエンディングのドラマチックなリンクまですべて隙なしです。しかも、普通ならそういう完璧すぎな曲はとっつきにくさも生じてしまうのですが、この曲はそうは感じさせません。やはり、そこはポールの得意中の得意分野だからなのでしょうね。大衆受けしやすい曲ということは、ポールを聴き始めの初心者の皆さんにもお勧め!「ヴィーナス・アンド・マース」でもベスト盤でも、どちらでも構わないのでぜひ一度聴いてみてください!ファンの間ですごく人気の高い1曲ですから、その内容は折り紙つきですよー。ベスト盤なら、曲後半の音質が著しく改善された「ウイングスパン」がお勧めでしょう。めでたくDISC 1のトップバッターを担うことになったし。ポール最初のベスト盤「ウイングス・グレイテスト・ヒッツ」(1978年)にはなぜか未収録ですので(全米1位なのに!)、ご注意を。

個人的には、「大好き!」というほどではないのですが、ポールのポップ・ソングの最高峰だなぁと強く感じます。ビートルズ解散後もこんなにポップな曲を書けるなんて、ポールは本当にすごいです!「オール・ザ・ベスト」で最初聴いた時から「おおっ!?」と思いましたもの。やっぱりこの曲は完璧なオリジナルが最高ですが、ライヴ・ヴァージョンもスピード感があっていいと思います。あと、デニー・レインのカヴァー・ヴァージョンも(笑)。ポールにはぜひもう一度この曲をライヴで取り上げてほしいものです。『Silly Love Songs』も『Hi Hi Hi』も演奏しなくなったポールですから、なかなか難しいかもしれませんが・・・。ポールももっと自信を持ってウイングスナンバーをたっぷり演奏してくれたらいいのに!

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「カミング・アップ」。さらに、番外編でウイングスのあるメンバーの曲も紹介しますので、お楽しみに!

(2010.3.01 加筆修正)

(左)当時のシングル盤。/(右)アルバム「ヴィーナス・アンド・マース」。きらびやかなバンドサウンドが特徴の、ウイングスの人気作。この曲の完全版はここだけ!