Jooju Boobu 第84回

(2005.12.26更新)

This One(1989年)

今回の「Jooju Boobu」は、しばらくぶりにシングルナンバーを取り上げます。とはいえ、この曲はあまり知られない曲かもしれません。何せ、アルバムからのセカンド・シングルで、チャートでも振るいませんでしたから・・・(汗)。しかし、ファンの間ではこれまた人気の高い1曲です。ということで今回は、ポールが「復活」を成し遂げたアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)の収録曲『This One』を語ります。混迷の'80年代を抜け出し再び人気と勢いを自らの手中に取り戻したポールは、この時期ポールらしさたっぷりのポップ・ナンバーを多く世に出していますが、この曲はその代表格と言えます。しかし、同時期に発表された他のポップ・ナンバーとは違う、少し独特な個性も同時に持ち合わせているのが大きな特徴です。それは、アレンジと詞作面に言えるのですが、その中には、ポールが曲に秘めた「親友」への思いが隠されているのです。今回は、その辺にも触れながら、ポール節満開の『This One』の魅力を語ってゆきます。

それでは、毎回のようにまずはこの曲ができるまでの時代背景をおさらいしておきましょう。この曲が収録されたアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」ができるまでのいろいろな出来事を振り返ってみます。

'80年代に入り再びソロ活動を開始したポール。最初のうちは順調に駒を進めていたかのように見えましたが、やがて自らの音楽の方向性を見失い始めます。まず、バラード中心のソフト路線がチャートでの低迷を招き始めました。映画「ヤァ!ブロード・ストリート」の失敗はその骨頂と言えましょう。そこで一転してハード・ロック路線に転向、1986年のアルバム「プレス・トゥ・プレイ」では最新の音楽シーンに追いつかんと斬新な音作りを展開します。しかし、その「プレス・トゥ・プレイ」でポールはついに'80年代不振のどん底に落ちてしまいます(この時期の大ファンである私にとってはこう解説するのが非常に複雑なのですが・・・)。チャートでも大コケし、往年のファンの関心すら失って、ポールは混迷の淵に立たされました。失意の底に落ちてもう立ち直れないのではないか・・・?と思われていたポールですが、彼を目覚めさせる2つの要素が現れます。それは・・・、久々に出演したライヴと、エルビス・コステロとの共作です。

前者は、1986年6月に開催されたコンサート・イベント「プリンシズ・トラスト」であることは言うまでもないでしょう。'80年代をスタジオワーク一本で活動していたポールにとって、多くのミュージシャン仲間とロックンロールの名曲を演奏し、自ら昔に負けないシャウト・ヴォーカルを披露できたことは、大きな刺激になりました。当時のインタビューで「毎晩だってやっちゃうよ!」と答えていたポールが、「もう一度コンサート・ツアーに出たい!」という気持ちに駆り立てられるのは時間の問題でした。一方、後者のコステロとの共作は、行き詰っていたポールの作曲活動にピリッと辛い刺激を与えることに成功しました。'80年代、様々な共演者やプロデューサーと組んだもののもしっくり来るパートナーにめぐり会えなかったポールにとって、ひねくれた性格の頑固なコステロはこれまでとは全く違うタイプのパートナーであり、ポールはその扱いに戸惑いつつも、様々なアドバイスや独特の作曲センスからたくさん学んだのでした。さらに、そこにもう1つの要素がポールの中で台頭します。それは、ポールが長年意識的に避けてきたビートルズです。ビートルズに対するわだかまりは1980年のジョン・レノンの死以来徐々に解け始めていましたが、ライヴへの参加やコステロとの共作を通じて、本格的に消えていったのです。先の「プリンシズ・トラスト」でもビートルズナンバーを演奏しているように、ポールは'80年代の不振と新たな刺激のはざまで、自分がビートルズの一員であったことを積極的に肯定するようになり、それに伴ってビートルズナンバーを見直し、ビートルズ風のサウンド・アプローチに回帰し始めました。

「コンサート活動の再開」「エルビス・コステロとの共作」「ビートルズへの回帰」、この3つの要素が大々的に表に出たのが、1987年後半からレコーディングを始めた新作「フラワーズ・イン・ザ・ダート」でした。コステロのとの共作曲(一部では共演も果たす)も収められ新たなパートナーシップを強調したこのアルバムには、'80年代ポールにはない新たな作風を感じ取ることができます。また、この後10年ぶりのアルバム・ツアーのツアー・バンドとしてサポートに当たるミュージシャンたちが集まって録音された曲たちは、明らかにコンサートで演奏することを意識した音作りであり、ライヴ感あふれる生き生きした演奏となっています。そして、久々にヘフナー・ベースを使用したことからも分かるように、ポールの作品としては久々に初期ビートルズ風のテイストを加味した溌剌としたアレンジが成されています。それはまさにビートルズの再評価なくしてはできないものでした。さらにそこに現在のポールの持ち味や最新のミュージック・シーンへの尽きせぬ関心が混ざり、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」には『My Brave Face』に代表されるような「現在進行形のビートルズ・サウンド」といった様相を帯びた新鮮な楽曲が並ぶこととなったのでした。こうして出来上がった自信作は、本国・イギリスで1位を獲得するなどポールにとっては久々のヒット・アルバムになりました。'80年代を混迷で覆っていた厚い雲が晴れ、ポールが世界中で「復活」した瞬間でした。この後、ポールはビートルズナンバーやビートルズ風アプローチを大切にしながら、新たな仲間と共に積極的にコンサート活動にまい進してゆくこととなります。

そんな復活作「フラワーズ・イン・ザ・ダート」から生まれた子供たちの1つである『This One』も、こうした要素が如実に表れた楽曲です。この曲も、「コンサート活動の再開」「ビートルズへの回帰」というこの時期のポール特有の特徴がしみこんでいるのです(この曲はコステロとの共作ではないので、もう1つの要素は含まれないのですが・・・)。それでは、ここからはこの曲をいろんな方面から見てゆきながら、そうした要素が生み出す魅力について十二分に語ってゆきたいと思います。

『This One』が書かれたのは、1986年末〜1987年初旬と言われています。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」セッションは先述のように1987年後半から1988年にかけて行われているので、それ以前にできていたことになり、収録曲中最も早く書かれた曲の1つと言えるでしょう。それを裏付けるのは、いきなりマニアックですが(苦笑)ブートで聴くことのできるアウトテイクです。この曲の初期ヴァージョンが残されているのです。このテイクは、1987年2月に録音されたと言われています。そんな時期に存在していたこと自体ちょっとびっくりですが、さらにプロデューサーがあのフィル・ラモーン(ビリー・ジョエルなどのプロデュースで有名)というのですから、さらに驚きですね。実はこの時期ポールは、ラモーンを迎えて「プレス・トゥ・プレイ」に続く新たなアルバムを制作しようとしていました。結果的にはポールとラモーンの意見の相違で中途半端に終わってしまい(喧嘩別れしたとの噂もあり・・・)一部を除きお蔵入りになってしまった、幻のアルバム・通称「The Lost Pepperland Album」です。隠れ名曲が多いとしてコアなポール・ファンからは絶賛されているこのセッションで、この曲もアルバムに収録すべく取り上げられたわけです。面白いことに、この時は公式テイクとは全く違うアレンジで演奏されています。公式テイクはこれから語るように極上のマッカートニー・ポップなのですが、こちらは一転してポールの弾くピアノを基調としたバラードのアレンジです!『This One』がバラードというだけでも衝撃的ですが、ラモーンのプロデュースということでAORの風味が効いているのがまた不思議な取り合わせです。また、この時点で歌詞は完成しているものの、まだ構成は煮詰まっておらず、公式テイクと全く異なっています。のっけから違う始まり方というのも意表をつかせます。バラードなのでテンポもスロー、ポールの歌い方も非常に丁寧で落ち着き払っていて、公式テイクで聴き慣れていると新鮮感たっぷりです。やたらエコーがかけられたコーラスが印象に残りますが、これだけは公式テイクの幻想的な雰囲気(後述します!)をほうふつさせます。まさに真心たっぷりといったバラード・ヴァージョンですが、もし「The Lost Pepperland Album」が完成し、このテイクで世に出ていたら、この曲に対する印象もだいぶ違ったことでしょう。ヒット性は薄れるとは思いますが・・・。しかし、驚きと聴きごたえは十分に備えています。特にAOR路線がお好きな方にはお勧めです(笑)。この貴重なテイクは、「Pizza And Fairy Tales」「Flowers In The Dirt Sessions」などのブートに収録されています。

結局ラモーンとのコラボがご破算になってしまい、このバラード・ヴァージョンはお蔵入りになってしまいました。そして、数ヶ月後から仕切り直しでスタートさせた新作(=後の「フラワーズ・イン・ザ・ダート」)のセッションで改めて取り上げられることとなります。この曲のレコーディングは1988年6月頃と言われています(バラード・ヴァージョンの約1年半後ですね)。そして、当初はバラードだったこの曲は大きくその姿を変えます。そう、現在「フラワーズ・イン・ザ・ダート」で聴けるポップなアレンジに・・・。

ということで、ここからは公式テイクについて語ります。この曲を聴いてまず感じるのは、「ポップだ!」ということでしょう。そう、この曲はポップ・ナンバーなのです。ポップといえばポールの代名詞的存在。ストレートにポールの得意とする路線です。しかも、そのクオリティが極上とくれば、ファンにとってはたまらないものでしょう!ポップがポップである要素はいろいろありますが、まずこの曲はメロディが非常にさえています。シンプルで、覚えやすい。これはポップ・ソングに必須の条件ですが、この曲はそれを難なくクリアして、ちょっと聴いただけでも耳に残る親しみやすいメロディです。「これぞポール!」の旗を振ってもいいでしょう。そしてリズムも、非常に軽やかで躍動感があふれるもの。「ポップ」は元を辿れば「はじける」の意味ですが、その意味を改めて知らしめてくれる、そんな軽快で爽快なリズムです。「快」の字がぴったりですね。このように、メロディもリズムもポップ節炸裂でポール・ファンなら舞い上がりたくなるような気分にさせてくれる曲です(苦笑)。こうしたポップ・ナンバーをポールはいつの時代も私たちに送り出してきましたが、残念ながら'80年代はポップ路線は少なくなっていました。それは、バラードを中心としたソフト路線の台頭した前期と、ハード・ロックに傾倒した中期のおかげなのですが、そのため強力なポップはポールの系譜を辿ってみるとこの曲(と、『My Brave Face』)で実にひさしぶりということとなります(「プレス・トゥ・プレイ」の大ファンである私も認めざるを得ません・・・)。リアルタイムで聴いてきたファンの皆さんにとっては、ポールのポップ節の復活に感嘆したに違いありません。実にうれしいことですが、ここに来て最高級のポップ・ナンバーが相次いで出てきた要因となったのは・・・言わずもが。「コンサート活動の再開」と「ビートルズへの回帰」でした。

'80年代、スタジオにこもっていたポールは、コンサートを意識しない非常に凝ったつくりの楽曲を生んでゆくようになっていました。その最高峰が「プレス・トゥ・プレイ」なのですが、斬新さが増える一方でライヴならではの躍動感は失われつつありました。それが、ライヴ再開を目標に据えるとがらりと変わります。ライヴで演奏するのですから、当然ステージで再現可能な、ライヴ映えする楽曲が必要になってきます。そこでポールが持ってきたのが、数年間封印してきたポップ路線でした。誰でも興奮のボルテージが上がってゆき、演奏する側も聴く側も心地よく楽しい気分になれるのはポールが得意とするポップだったのです。そして、そのポップを極上ポップに磨き上げたのが、ビートルズ肯定主義でした。ビートルズ、とりわけライヴ活動を精力的にしていた初期の曲は、溌剌とした勢いあふれる演奏が持ち味。ポールは、ビートルズを見直す中でビートルズ時代のライヴ感を自らの新曲に取り入れることとしたのでした。その結果が、この曲であり『My Brave Face』なのですが、長年のライヴ経験(とりわけビートルズ時代)を生かしたポップ感は、ビートルズナンバーを現在のポール流にリフォームしたかのようなキャッチーすぎるメロディと演奏として実を結んだのです。

ライヴでの演奏を、そして初期ビートルズを意識しただけあって、演奏はシンプルなバンドサウンドが機軸です。前作「プレス・トゥ・プレイ」で幅を利かせていた打ち込みドラムスやシンセの多用は影を潜め、代わりに生楽器による生き生きとした演奏が光ります。ポールらしいポップ感が増幅されているのは、バンドサウンドにしているのも大きいでしょう。これが例によって機械的アレンジだったら、折角のポップなメロディも台無しでしょうから・・・(この辺が『Press』との違いでしょうか)。プロデュースはポール自身が行っています。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」では曲にあわせて様々な方面のプロデューサーを迎えていましたが、この曲は自分が一番ふさわしいと考えたのでしょうか?面白いことに、この曲で参加しているミュージシャンのほとんどが、アルバム発売後に開催されるポール久々のコンサート・ツアー(通称「ゲット・バック・ツアー」)のツアー・メンバーとなります。ギターにヘイミッシュ・スチュワートとロビー・マッキントッシュ、ドラムスにクリス・ウィットン。そしてベースのポールとコーラスのリンダ。ステージとほぼ同じ面子が揃っているのです。これは、この曲がいかにライヴを意識したバンドサウンドであるかの裏づけになりますね。

曲を引っ張るのは、ポールの弾くベースです。これはもちろん当時ポールが久々に手に取ったヘフナー・ベース。ポールにヘフナーを見直させたのは、他でもないコステロでした。この音があるだけでビートルズっぽくなるのはマジックですね。同じく曲をリードしてゆくクリスのドラミングはタイトで引き締まった音で、ポップ極まりないリズムをしっかりキープしています。同時期の『My Brave Face』『Figure Of Eight』なんかもそうですが、硬質ながらもバンドらしさあふれるのがクリスの繰り出すビートです。序盤はベースのみのシンプルな演奏で始まりますが、曲が進むにつれだんだんと音が増えてゆき、ポップなリズムを華やかに彩ってゆきます。この効果的なパターンは、ある意味'80年代序盤にポールが手がけていた「ビートリー」路線に近いものがあります。ここではさらにライヴ感も伴っているのですから、ビートルズっぽさはますますグレードアップしています。ギターは、前半はアコギが澄んだ音色でリードしてゆきますが、やがてエレキ・ギター(by ヘイミッシュ&ロビー)も随所で入ってきます。ミドルの部分や、第3節で聴かれるフレーズはなかなかです。特に、エンディングはポップ一直線だったこれまでとはちょっと趣向を変えてハード・ロックに近い色調になります。ディストーションをかけて力強さを前面に出しています。ここでもタイトなドラムビートが刻まれ、ギター・サウンドと絶妙に絡み合うのでした。最後はフェードアウトしかけつつもしっかり締めくくり、バンド色が強調されています。ちょっと意外な終わり方ですが、バンドらしさを出すためなのでしょう。・・・と、これだけ見ても、先のバラード・ヴァージョンとは全く趣を異にしていますね(笑)。ビートルズらしさ・バンドらしさがはち切れんばかりに発揮されていて、「最近のポールは元気がないなぁ」と思っていた当時のファンは喜びと共に懐かしさを覚えたことでしょう。

「コンサート活動の再開」「ビートルズへの回帰」がよい方向に表れたこの曲は、『My Brave Face』『Figure Of Eight』といった当時の曲と同じくシンプルなバンドサウンドが持ち味だということがお分かりになったと思います。・・・しかし。ここで一筋縄でいかないのがこの曲の奥深い魅力であります。実は、この曲には『My Brave Face』にはない、また違った側面が備えられているのです。それはずばり、アレンジ面でのことです。『My Brave Face』は、以前このコラムで取り上げた時説明したように何の奇もてらいもない純粋なポップ・ナンバーなのですが、それに対してこの曲にはある個性的な味付けがされているのです。この曲の印象をぱっと決めてしまうような、一見してポップとは意外な取り合わせ。それは一体何なのか?そう、それぞ・・・「東洋風」。厳密に言えば「インド風」です!

「ポップ・ナンバーになぜインド!?」と驚いてしまう方が多いと思います(汗)。その理由は追々触れるとして、この曲のインド風味付けを見てみましょう。最も顕著に表れているのはイントロです。この曲は衝撃音のようなブレイクで始まるのですが、そこで聞こえてくるのはハーモニウムのメロディです。これがまず、神秘的な雰囲気を出しています(ちなみに演奏しているのはポール)。さらに、エコーのかかったタイトルコールがもやっと入り、ますます神秘的になってゆきます。このイントロが、インド風の味付けと言えるのです。ハーモニウムの音色は、どこからかお香の匂いがしてきそうだと思いませんか?また、極めつけに隠し味として挿入されているのが、よく聴かないと分かりませんがシタールです。もうこれは言うまでもなく本場インドの楽器。インド風に聞こえるのは当たり前です。ポールが意識してインド風アレンジを取り入れたのは、これで明白ですね。ちなみに、シタールもポールが演奏しています!一体どこで習ったのかと尋ねたくなりますが(苦笑)。歌が始まると先のバンドサウンドが中心となりインド色は薄れますが、それでもハーモニウムが入りイントロの名残があります。また、ハーモニカが随所でフィーチャーされているのですが、この音色が普通のハーモニカというよりは、やけにインドの管楽器(何という名前か度忘れしました・・・)に似ていて、どこかインド風なのです。音の揺れが激しいせいかもしれませんね。エンディングには笛のようなシンセも入っていて、これまたインドを思わせるのでした。と、このように、特にイントロを中心にインドを意識した音作りがされていて、ポールらしいポップ・ナンバーというのにエスニックな香りが漂っています。『My Brave Face』とは全く違いますね。バンドサウンドに随所でインド風の演奏が絡むのが、実に面白いアレンジです。最初聴いた時には、「えっ!?」と驚いてしまうのも無理ないでしょう。そりゃあ、ポップ・ソングにインドという組み合わせ自体想像しづらいですし、ましてそれがポールなんですから。

では、なぜそんな一見場違いのようなインド風アレンジをポールはこの曲に選んだのでしょうか?曲を聴いただけではちょっと理解できませんよね。しかし、それには隠された理由があるのです。それが分かるのが、実は歌詞であります。インド風アレンジの根源は、実は歌詞にあったのです!

この曲のタイトル「This One(ディス・ワン)」とは、「そのもの」と訳せる言葉で実に抽象的です(笑)。しかし、ポールによればこの言葉には深い意味がありました。なんと、「this swan(ディス・スワン)」という言葉から転移したものだったのです!ちょっとした言葉遊びですね。「this swan」とは、文字通り「この白鳥」という意味。すると今度は「なぜ白鳥?」という疑問がわいてくると思います。が、これにも深い意味があるのです。そして、これがインド風アレンジの謎を解く鍵となります・・・!実は、この曲で歌われている白鳥は、ハレ・クリシュナのポスターに描かれていた白鳥のことです。ハレ・クリシュナとは、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、インド神話に登場するヒンドゥー教の神様の名前です。古来よりインドの人々から深い信仰心を注がれている神様で、そのためクリシュナを描いた絵画やポスターはインドに多数存在します。で、その中の1枚に、白鳥に乗って澄んだ水の上を飛んでゆくクリシュナを描いた絵があるのですが、それをインド旅行中に見つけたのが、他でもないポールでした。ポールいわく「とてもスピリチュアルで落ち着く」絵で、非常に心に残る癒しの作品だったようです。そして、このポスターに感銘し曲想を得て書いたのが・・・、何を隠そうこの曲『This One』というわけです。その時のイメージは、サビの部分の歌詞にそのまま描かれています。「白鳥が洋上を飛んでゆく/その背中には神様/穏やかな海と輝く虹」。まさにクリシュナのポスターそのものです。結局タイトルは「This One」になりましたが、そこにはポールがポスターから受けた感動が込められているのです。この曲がインド風味付けを施されたのは、クリシュナのポスターが元になってできたからだったのです。

しかし・・・!これで終わりでないのがこの曲の奥深い所です(まだまだ奥深いんです、この曲は・・・)。真実はその裏側にあるのです。クリシュナのポスターに感化されてこの曲をインド風にした、それだけではこの曲がエスニック・テイストである理由を半分しか知ったことになりません。もう1つ、ポールはこの曲にある思いを込めていたのでした。その真相は、先のサビの一節以外の詞作によく表れています。歌詞をよく読んでみましょう。一見すると、この曲の内容はラヴ・ソングですが、じっくり読んでみると、なかなかチャンスに恵まれず交流が途絶えてしまった親友に向けてのメッセージとなっています。「僕が心を開いて君を抱いたことがないのは、チャンスがなかっただけ。僕はこの瞬間を待っていたんだ、ちょうどいいタイミングを」といった感じに、疎遠になってしまったけど本当はずっと愛していて、今その気持ちを伝えたいんだ・・・という主人公の気持ちが歌われています。そんな歌詞をポールが書き、ポールが歌うわけなのですが、これがただの歌詞ではなく、ポールが本当に伝えたいメッセージだったのです。それも、ポールがこよなく敬愛していながら、長年離れ離れになってしまった「あの人」に向けての・・・。ここで「インド風」というのを思い出せば、その相手の名前がすぐ思い浮かぶと思います。・・・そう、分かりますね?実は、ポールがこの曲でメッセージを送った相手は、元ビートルズのメンバーでありポールの古くからの友人、ジョージ・ハリスンなのです!ビートルズ・ファンならご存知の通り、ジョージはビートルズの頃よりインド文化に興味を持ち、インド音楽の曲を作ったりクリシュナを信仰したりとインドに傾倒していました。そんなジョージへのメッセージ・ソングだったからこそ、この曲はインド風アレンジなのです。クリシュナのポスターも一因ですが、この曲がエスニックである本当の理由は、実はジョージに向けて書いた曲だったからなのです。

ポールとジョージは、元々同じ中学校に通っていた頃からの友達で、ジョン・レノンよりも先に出会っていたほど親密だったのですが(ジョージをクオリーメンに紹介したのもポール)、ビートルズ末期よりその仲は険悪になってゆきます。「ゲット・バック・セッション」での激しい言葉の応酬は有名ですね。ビートルズ解散後しばらくは、ジョンほどではなかったですが非難のかけあいっことなります。こうした'70年代初頭の険悪な関係は時が経つにつれて少しずつ薄れてゆき、ジョンの死の直後にはジョージがジョンの追悼歌として書いた『All Those Years Ago(過ぎ去りし日々)』にポールが参加するなど、一気にお互いの距離は縮まりました。しかし、仲違いしていた頃に生じた意見の不一致は簡単になくなることはなく、アップル社や版権絡みの問題でジョージとリンゴ・スターそしてオノ・ヨーコがポールと対立するなど、心から打ち解けるには至りませんでした。ましてジョージは皮肉屋の側面もありますから、ポールが自作映画で大コケした時には「これでポールも少しは目が覚めたろう」と辛らつな言葉を吐いています。ジョンの時は、満足に和解できた矢先に失ってしまったポール。ジョージには会えなくなる前に自分の「愛している」という気持ちを伝えておきたい・・・、そう思うのは無理のないことです。しかし、実際に会って話をするにはお互いまだ隔たりがありました。そこでポールは、直接打ち明けるのではなく、自作曲の中にその思いを込めたのです。

そうしたポールとジョージの関係を念頭に置いてこの曲の歌詞を聴くと非常に感動的です。約20年の歳月の間なかなか心から仲直りできるチャンスがなかったこと、そしてそれを踏まえて「今こそいいタイミングさ」とポールなりに肯定的に捉えていることが痛く伝わってくるからです。ポールのジョージへの思いがこの曲でよーく分かります。ポールと元ビートルズの関係で言えばジョンとの関係がよくクローズアップされますが、ポールはジョージのことも同じように深く愛しているのです。ジョージへの畏敬の念が、インド風アレンジやクリシュナの情景と共にこの曲にはあふれています。この曲は、ポールにとってジョージへの最大限の「アイ・ラヴ・ユー」だったのです。そのメッセージがジョージに伝わったのか、'90年代に入り「ビートルズ・アンソロジー」のプロジェクトでポールとジョージは再会、心の底から完全に和解することができました。ポールにとってはこれほどうれしいことはなかったでしょう。長年しこりとして残っていた気がかりが、ようやく晴れていったのですから。そしてジョージ亡き今でも、この曲に込められたポールの思いは不変であることでしょう。一方のジョージも、この曲を聴いてきっとうれしかったに違いありません。インド風アレンジをどう思ったかは別として・・・(汗)。きっとケチをつけつつも苦笑いして喜んだことでしょうね。

ジョージへの思いをたっぷり含んだこの曲を、ポールは極めてポップに歌い上げます。『My Brave Face』同様、溌剌としたヴォーカルスタイルなのが「復活」といった印象が強くファンにとってはうれしいですね。一時期に比べて声に張りが戻ってきたみたいで。そんな中で、ちょっと感情的な歌い方も垣間見れるのは、ジョージへの思いが多分にあるからなのでしょう。特に後半、ファルセット調で歌う箇所は胸を打ちます。長年気持ちを告白できなかったポールにとって、この曲の歌詞の持つ意味が半端なものではないことが分かります。ポールの楽曲お約束のリンダのコーラスが美しく響き、さらに感動的に聞かせます。そして、「セカンド・ヴォーカル」としてハーモニーをつけているのはヘイミッシュです。この曲ではリンダと共にハモるだけでなく、最後のサビでは追っかけコーラスを高らかに歌い上げています。その存在感はもはやポールをも凌ぐ勢いです。ポールは、「ゲット・バック・ツアー」のバンドメンバーの中でも特にヘイミッシュとはよいパートナーシップを築けたようで、共作曲を残すなど当時はポールの中でヘイミッシュがかなり重要な要素を担っています。最後の追っかけコーラスという大役を任せたのも、その信頼あってのことでしょう!ヘイミッシュがデニー・レイン、エリック・スチュワートに次ぐ存在だと言われるゆえんです。

その内実はジョージへのポールなりのラヴ・ソングだった『This One』ですが、冒頭で触れたようにアルバムからシングルカットされました。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」では『My Brave Face』に次ぐシングル第2弾です。シングル・ジャケットには歌詞のように白鳥に乗ったクリシュナが描かれていて、カラフルで美しいデザインです。B面はヘイミッシュとの共作『The First Stone』ですが、12インチやCDでも発売されたり(カップリングには『I Wanna Cry』『I'm In Love Again』も収録)、数量限定のボックス・セットが出たり(B面は『The Long And Winding Road』の再録ヴァージョン)相変わらず'80年代ポールならではの多彩なアイテムが展開されていました(笑)。さらにはB面が『Good Sign』の超レア12インチシングルまでも・・・。しかし、チャートではそれほど振るわず英国では18位まで上昇したものの米国では最高94位というむなしい結果に・・・(汗)。'80年代後半の、特に「プレス・トゥ・プレイ」でのチャート不振以降、ポールはシングル・チャートで伸び悩む傾向が根付いてしまったみたいで悲しいですね。ことに、ウイングス時代には英国を凌いでいた米国での伸び悩みが目に付きます。94位とはずいぶん低迷しています・・・。

シングルのフォーマットが多彩なのは'80年代らしいですが、これと同じくポールはリミックスも量産していました。'80年代のダンス・ブームにあやかる格好でほとんどのシングル曲にロング・ヴァージョンを作っていたほどですが、そんな中でこの曲もリミックス・ヴァージョンが制作されました。その名も、「club lovejoy mix」。これはエンジニアのマット・バトラーがリミックスしたロング・ヴァージョンで、次のシングル「Figure Of Eight」の12インチシングルに収録されています(ただし、複数存在する12インチシングルのうちの1種類のみにしか収録されていない。頭が混乱してきますね)。内容と言えば、タイトル通りクラブ向けのダンス・ミックスといった趣で、オリジナルよりも軽快なドラムビートをフィーチャーしています。ちょっと単調なのでこれで踊れるかと言われたら疑問符がつきますが(苦笑)。クラブ・シーンをよく知らない私ですが、こういう曲がもてはやされているのでしょうか・・・?インド風の味付けは完全に排除されていて、その点はある意味聴きやすいかもしれません(ジョージへの思いはその分薄れますが)。イントロは、エンディング部分を持ってきてなんだかとってもブルージーな始まり方です。思わず『Letting Go』でも出てきたのかと思ったくらいです(汗)。ヴォーカルも、最初は電話を通して歌っているかのようにエフェクトがかかっていたり、大幅に引き伸ばされた後半部分では“This one”というタイトルコールを編集でいじってめちゃくちゃな声にして遊んでいたりとやりたい放題です。まぁ、リミックスならではですな。'80年代ならではのリミックスなので退屈する面もありますが・・・、楽しめる人には楽しめる、そんな内容です。『Good Sign』や『Ou Est Le Soleil?』がお気に入りの方なら、まず大丈夫ですね。なお、「club lovejoy mix」は未CD化。今となっては入手困難な音源です。確かネット配信はされていたと思いますが・・・。

この曲はシングル発売されたので、プロモ・ヴィデオも作られています。しかも2種類も!それぞれ説明してゆきましょう。まず、1つはプロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」にも収録された有名なヴァージョンです。監督はティム・ポープ。元々クリシュナのポスターにインスパイアされてできた曲なので、ここでは曲想そのままにインド風の仕上がりとなっています。プロモでポールは盲人という設定になっており、インドの衣装で目をつぶったまま瞑想にふけります。1968年にビートルズがマハリシの元で瞑想修行した時のことを思い起こさせますね。背景はインドをイメージしたセットで、あたかも現地にいるかのようです。ちょっと安っぽい気もしますが(汗)。お花畑が見ていて美しいです。随所で、この曲のシンボル的存在である白鳥に乗ったクリシュナ(の人形)が登場して印象に残ります。ポールはその白鳥を追いかけている、という設定のようです(手で鳥の形も作っている)。途中からはインド風の衣装をまとった女性ダンサーが登場し、それっぽさを出しています。これもちょっと安っぽい気もしますが(汗)。一方、ポールは大きく目を開けた人の役も演じていて、あちこちをさまよった末に瞑想中のもう1人のポールを見つける、という設定になっています(・・・多分)。で、面白いのは、これはただ大きく目を開けているのではなく、まぶたに目のメークを描いて、目を閉じて演技しているという点です。これは、先に登場した盲人との違いを表しているのかと思いますが、メークのおかげでなんだかすごくインパクトのある顔になっています。ちょっと見ていて怖いような・・・(苦笑)。笑っちゃいけないシーンだと思うのですが面白いですね。また、ポールの他にリンダや当時のツアー・メンバーも揃って参加していますが、一部のシーンを除いてみんながみんなそのメークをして、しかも踊りまくっているからこれもおかしいです(笑)。ヘイミッシュ辺りは相当怖い顔になっています。最後は、ハード気味になるエンディングに合わせてか急に舞台が暗くなり、混沌とした格好で終わります。ここでもみんな先のメークをしたまま演奏したり踊ったりしています・・・。青白いスポットライトに照らされたメーク顔はより怖い・・・。なんだかメーク顔の話ばかりになってきましたが(汗)、メッセージ性も強く視覚的にも美しい、意義あるプロモ・ヴィデオだと思います。歌詞の世界が見事に表現されています。ポールのインドへの造詣も感じさせられ、興味深いですね。でもジョージは一体これを見てどう思ったことやら・・・。

もう1つのヴァージョンは、通称「サイケデリック・ヴァージョン」と呼ばれているものです。監督はディーン・チャンバレン。こちらには、インドは一切出てきません。インド人ダンサーも出てこなければ、クリシュナも出てきません。万華鏡のようにキラキラ変わるカラフルなグラフィックをバックに、ポールやツアー・メンバーが演奏したり踊ったりするといった内容です。歌詞よりかは、曲の幻想的なイメージを優先させたような仕上がりですね。ポールたちはスーツ姿だったり、昔のヨーロッパの貴族の衣装だったりしますが、これもサイケを狙ってのことでしょうか?スナップ写真をスライドショーしているかのような映像処理がされていますが、これは元々映像だったもののコマ送り数を少なくしているだけのこと、らしいです。ストーリー性はないものの、メンバーの楽しそうな雰囲気はインド・ヴァージョン以上です(特にポールとリンダが和気あいあいしている)。これを見ていると、さすが「ゲット・バック・ツアー」を大成功に導いただけの連帯感があるなぁと思いますね。とっても仲よさそうです。残念ながらこっちのヴァージョンは「The McCartney Years」未収録ですが、このプロモからのキャプチャをジャケットに使用したブートをよく見かけるほど、マニアの間では有名です(苦笑)。以下のような感じです。

アルバムからのセカンド・シングルの上に、曲調もライヴ映えするポップ・ナンバーとだけあって、コンサートで取り上げられるのも当然の話。ポールが10年ぶりにステージに帰ってきたワールド・ツアー、通称「ゲット・バック・ツアー」(1989年9月〜1990年7月)で演奏されました。ライヴ・ヴァージョンはオリジナルを忠実に再現しています。インド風のイントロは再現が難しそうですが、新たなメンバーであるキーボディストのポール・“ウィックス”・ウィッケンズの力を借りて見事幻想的なムードを出すことに成功しています。管楽器風ハーモニカまで再現しているのですからすごいです。もちろん、バンド演奏の方は最高のノリを発揮。ポールのヘフナー・ベースは歌うし、クリスのドラミングは堅実だし、ヘイミッシュ&ロビーのギターも秀逸。スタジオ・ヴァージョンに負けないまとまりある演奏で溌剌さをアピールしています。そしてリンダの美しいコーラスとヘイミッシュの追っかけヴォーカルはここでも健在。これにポールを加えた3人のハーモニーはかのウイングスも顔負けであります。もしこのツアー・バンドがもっと続いていたらその後のセットリスト入りも確実だったと思いますが、惜しいことに「使い捨てカメラ状態」に・・・(汗)。『My Brave Face』や『Figure Of Eight』もそうですが、ライヴ映えする曲だけにもったいないです。

また、この曲は当時ポールが積極的に出演していたTV番組でも披露されたことがありました。中でも日本のポール・ファンにとって印象深いのは、1989年に日本の長寿音楽番組「夜のヒットスタジオ」にポールが2度目の出演を果たした時でしょう。この曲と『My Brave Face』を続けて演奏してくれました。リアルタイム世代のファンの方は、この番組でポールの来日公演への期待を胸に膨らませたことでしょう。惜しむらくは、この時の演奏は口パクで、演奏自体はスタジオ・ヴァージョンそのものだった、という点でしょうか・・・。まぁその後待望の来日公演でちゃんと生演奏しているのでいいんですけれど。以下のような感じです。

この曲のアウトテイクは、だいぶ前にお話した1987年「The Lost Pepperland Album」セッションでのバラード・ヴァージョンの他に、「ゲット・バック・ツアー」のリハーサル音源が発見されています。しかし、これがなんともおかしなもので、この曲と『Put It There』を明らかに出鱈目な歌い方で大げさに披露しています(笑)。リハーサル中のお遊びといった所でしょうか。聴きごたえはないですが、とっても楽しそうです。

以上、この曲の魅力を余すことなく語ってきました。この曲は、ポールのビートルズ直系のポップ節が堪能できる恰好の1曲です。ライヴ感もたっぷりで、ビートルズ・ファンの方には大変お勧めです。また、ちょっとインド風なのも聴いていて面白いですよ。インド風とはいえ、インドべったりのアレンジになっていないのはポール流でしょう。これがジョージだったら哲学とお香の匂いでいっぱいになりそうですが(苦笑)、ポールらしさを壊さない程度の味付けなので聴きやすいです。そして、何より感動的な詞作を味わうことができます。ポールとジョージの人間関係の経緯を知っておくと歌詞の世界がもっと感動できますよ。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」自体完成度の高い名盤なので、ぜひ聴いてみてください。「これぞポールだ!」と思えることでしょう!

この曲は、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」でも私が大好きな曲の1つです。個人的には同じマッカートニー・ポップでも『My Brave Face』の方が好きですが、詞作面ではこちらの方が勝っていますね。ジョージへの歌を作ろうと思い立ったのが先か、クリシュナのポスターに影響されたのが先かは分かりませんが、この2つを見事に融合させたのは素晴らしいです。変わらぬ友情に心打たれます。あとは、アウトテイクもAOR風で全然公式テイクとは違いますが、お気に入りです。あの頃のポールはホント隠れ名曲揃いですからねぇ・・・。それから「club lovejoy mix」もそれなりに楽しんでいるマニアックな者です(苦笑)。

さて、次回で今年最後の更新となります。そして、私のお気に入りの第7層が終わり、ちょうどいい節目となります。

その曲のヒントですが・・・「単語使用度集」。当サイトをごらんの方ならすぐ分かるヒントです(苦笑)。お楽しみに!

(2010.2.06 加筆修正)

(左)当時のシングル。クリシュナが白鳥に乗って洋上を飛ぶ絵は、まさにサビの歌詞そのもの。目に鮮やかな情景が浮かんできます。

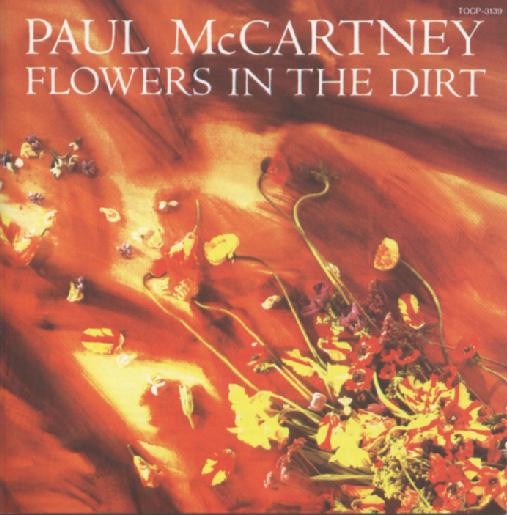

(右)アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。「ゲット・バック・ツアー」が懐かしい、ポールの「復活」を感じる'80年代の名盤!