Jooju Boobu 第81回

(2005.12.15更新)

The Back Seat Of My Car(1971年)

今回の「Jooju Boobu」は、アルバム「ラム」(1971年)からの紹介です!ポールにとってビートルズ解散後では初めてのソロ・アルバムで、愛妻リンダとの共同名義で発表された「ラム」は、当時は評論家たちの酷評を浴びたものの、現在では多くの大ファンを抱える人気作にまでのし上がっています(いかに当時の評論家集団の目が節穴だったかが分かります!)。そんな名盤「ラム」で、屈指の人気を誇るのが、ラスト・ナンバーとして収録されたバラード『The Back Seat Of My Car』です。邦題(というより、原題を縮めたもの)は「バック・シート」。そっちの方が呼びやすいと言えば呼びやすいですが(苦笑)。今回は、「ラム」でもとりわけ注目されるこの曲を語ってみたいと思います。ポールのアルバムは、しばしば「ラストは壮大なバラード」という法則が当てはまるのですが、そんなバラード・シリーズの中でもこの曲はただ壮大なだけでなく、さらに一工夫が施されていて、凝ったつくりになっているのが大きな特徴です。どういった点が今でも多くの人に愛され続ける要因となっているのでしょうか?ポールの「王道」のバラードとはまた一味違ったこの曲の魅力を、存分に触れてゆきたいと思います。

まずはアルバム「ラム」についてと、この曲ができるまでの経緯についてご紹介しておきます。実は、当コラム「Jooju Boobu」では「ラム」収録曲をまだ『Too Many People』1曲しか紹介していませんので・・・(汗)。というわけで、「ラム」の制作過程についてもおさらいしましょう。「ラム」は、先述の通りビートルズが解散してからポールが初めて手がけたソロ・アルバムです。1970年春にビートルズが解散すると、ポールは妻のリンダと共にニューヨークへ渡ります。それは言わずもが、新たなアルバムのレコーディングのためでした。既にビートルズ解散直前に初のソロ・アルバム「マッカートニー」をリリースしていたものの、アルバムに対する世間の評価は厳しく、ソロ活動をするにはこれ1枚では到底十分ではなかったからです。スタジオに入るとポールは、デヴィッド・スピノザやヒュー・マクラッケン、デニー・シーウェル(後、ウイングスの初代ドラマー)らを招き、ビートルズ解散前後に書き溜めていた曲を一挙に録音。怒涛の勢いで新曲が生まれてゆきました。リンダもコーラスとして参加するだけでなく、ポールの作曲を手伝い、半数の楽曲の共同作曲者に名を連ねるまでに貢献します。そして完成したのが、翌1971年にリンダとの共同名義で発表されたアルバム「ラム」でした。ポールにとっては、クレジットが示す通り、まさにリンダのサポートなしではなしえなかったアルバムだったのです。「マッカートニー」がほぼポール単独で演奏・ヴォーカルを済ませたのに対して、しっかりバンド・サウンドで仕上げた楽曲たちにポールの自信も並々ならぬものがありました。

・・・しかし、この当時のポールは、「ビートルズを終わらせた男」という悪名高きレッテルを貼られていました。アルバムはチャートでは好調だったものの、こうした背景が災いして評論家たちから厳しい視線を浴びせられます。音楽雑誌に掲載された論評は、軒並み酷評でした(汗)。中には、「'60年代ロックの腐敗」とまで断言するものも現れ・・・ポールにとっては不本意な結果となってしまいました。こうしたことが影響して、「ラム」は長年“駄作”扱いされ続けることとなります。ですが、ビートルズという「物差し」でしかポールを評価できない頭の固い人たちがどれほど間違っていたかは、時代が証明してくれます。評論家は叩きましたが、ファンやリスナーは決して「ラム」を嫌っていませんでした。そして現在、アコースティックな味が田舎風味をかもし出す粋な演奏や、さながらビートルズの「ホワイト・アルバム」に収録されていそうなこじんまりとした佳曲の数々は多くのファンに愛されており、「ラム」を一番好きなアルバム・・・いわゆる“最高傑作”に挙げる人も少なくありません。当時の不当な評価を払拭し、「ラム」はポールの才能が炸裂した名盤としてその名声を確立したのでした。

そんな一発逆転の名盤「ラム」の最後に収録されることとなったのが、今回ご紹介する『The Back Seat Of My Car』です。これも、ニューヨークでの怒涛のセッションで録音され、発表に至りました。しかし、あまり知られないことですが、実はそれ以前に既に存在していたことが分かっています。なんと、この曲を書き始めたのはビートルズ時代のことで、部分的に完成していたのです。それを証明するのが、1969年の「ゲット・バック・セッション」での音源。ポールがビートルズをライヴ活動という原点回帰に導こうとしたこのセッションでは膨大な楽曲が録音され、一部はビートルズのラスト・アルバム「レット・イット・ビー」(1970年)にまとめられ、残りは未発表のままブートなどで聴くことができますが、その中にこの曲の演奏が含まれているのです。この曲が取り上げられたのは、1969年1月14日のセッションでのこと。この時は、ポールがピアノで弾き語るというスタイルで登場します。まだ後述する公式テイクとは趣が異なりますが、切々と丁寧に歌われる辺りは既に曲想が固まっていたことが想像できます。歌詞はまだ未完成で、公式テイクにはない歌詞も登場します。また、一部メロディが出来上がっていません。このテイクは公式発表されておらず、ビートルズの「ゲット・バック・セッション」関連のブートで聴くことができます(ちなみに私は持っておりません・・・)。ポールがビートルズ時代に書いた曲が、ソロで発表されるという例は、他にも『Junk』『Teddy Boy』『Another Day』といった同時期の曲が挙げられるので、別段珍しいことではないですが、発表の2年前に既に軽く演奏されていたということにはちょっとびっくりですね。もし、もうちょっと長くビートルズの活動が続いていたら、または「アビー・ロード」「レット・イット・ビー」の選曲が違っていたら、この曲は「ビートルズ・ナンバー」だったかもしれません。

しかし、結局はビートルズとして正式なレコーディングは行われず、ビートルズ解散後のポール&リンダのソロ・アルバムで陽の目を見ることとなります。この時の録音は、前述のセッション・ミュージシャンと共に行われました。ギターにデヴィッド・スピノザとヒュー・マクラッケン、ドラムスにデニー・シーウェル、そしてポールがベースとピアノを演奏。さらに、この曲では壮大なオーケストラがオーバーダビングされています。これは、レコーディング・セッションの地、ニューヨークの大御所であるNYフィルによるものです。「ラム」では『Uncle Albert/Admiral Halsey』『Long Haired Lady』そしてこの曲と計3曲で参加しています。スタジオの近くに世界で名をはせる楽団がいて、ポールにとってはうれしい出来事だったことでしょう。しかし、これを当時宿敵だったジョン・レノンにあっさり真似され、よりによってポールを痛烈に皮肉った『How Do You Sleep?』にNYフィルが参加することになったのですから・・・(苦笑)。怖いものですな。

この曲は、アルバムのラストを飾るにふさわしいバラード・ナンバーです。ウイングス時代を含み、ビートルズ解散後のポールのソロ・アルバムはほとんどがバラード・ナンバーで締めくくられているのが印象的で、「ポールはさすがバラード職人!」と改めて実感させられるのですが、中でも壮大なスケールのバラードで終わるケースはポールのアルバムでは多く見られます。特に'80年代以降のアルバムではその傾向が強くなるのですが、それを考えるとこの曲はそのはしりとも言えるでしょう(「マッカートニー」は変てこなインスト『Kreen-Akrore』で締めくくっているので・・・)。また、ピアノ中心のシンプルな演奏で始まり、やがてダイナミックになってゆき、さらにはオーケストラを加えて大きく盛り上がってゆくという構成は、ある種の「ビートルズ風」(ポールいわく「ビートリー」)とも言えるでしょう。まぁ、「ラム」を作った頃のポールはビートルズをやめてまだ1年も経っていないんですから、ビートルズっぽく仕上がるのは当然なのですが(笑)。ポールは、ウイングスを結成しビートルズ・サウンドを脱却するまでは、後期ビートルズの作風を色濃く残していますが、この曲もそれに該当します。ことにバラードであるこの曲からは、『Hey Jude』『Let It Be』『The Long And Winding Road』と渾身の名曲を矢継ぎ早に生み出した「神がかった」ポールを見ることができます。そう、この曲で紡ぎ出されたメロディは、ビートルズ級に極上なのです!元々ビートルズ時代に書いた曲ということで納得できますね。

しかし、この曲のすごい所は、ただビートルズをほうふつさせる、ということだけでは済まされません!「ビートリーで壮大なバラード」である上に、この曲にはポールによるある「一工夫」が施されているからです。そしてそれが非常に斬新で刺激的で、この曲を多くのリスナーの心に強く印象付けているのです。その効果的なスパイスとは一体何でしょうか・・・?

・・・それは、ずばり「構成」です。この曲は先述のように徐々に盛り上がってゆく構成を取っていますが、この曲の場合単に盛り上がってゆくだけではありません。なんと、曲中で何度も何度も、実にめまぐるしくテンポやアレンジが変わってゆくのです!同じ曲なのに、部分部分で全くその表情を変えている、まさに劇的な構成なのです。ポールなら、ひねくらなくてもいくらでも心に残るバラードを作れるのですが、ここではあえて起伏の激しい複雑な曲構成を導入しています。単なる「壮大なバラード」では切り捨てられない、悪く言えば「支離滅裂」とも言える展開にしたのは何か深い理由でもあるのか・・・?と憶測を呼びそうな、意表をつくスタイルです。それでは、その奇抜な曲構成を追って見てみましょう。

基調となるのは、スロー・バラードのアレンジ。まさに「壮大なバラード」の名にふさわしいものです。イントロのピアノから物悲しい、どこか重苦しさも感じさせる繊細なメロディと沈鬱な音作りが登場します。最初は、しばらくはこのスロー・バラードの趣が続くのですが、途中のつなぎからはストリングスが入ります。ここもバラード調であることには変わらないのですが、どこか大げさな雰囲気がするのがポイント。控えめに始まったのが、ここで大きく方向転換したかのようです。その後、いったん物悲しいパートに戻り、今度はその物悲しさを携えながら大きく盛り上がってゆきます。「ビートリー」なアレンジで言えばここがまさに「動」に当たります。そしてそのまま頂点に達する・・・と思いきや。ここでサプライズが待ち構えています。なんと、急にテンポアップするのです!しかも、これまでとは打って変わってバカみたいに明るいリズムと演奏になります。全く別の曲のような感を与えるのは、無理ないでしょう。バラードなのにアップテンポでノリノリなのですから!そんな突拍子なテンポはしばらく続いた後、ぱったりと止まります。と、今度は再びスロー・バラードに逆戻りします。あれあれ、冒頭の雰囲気が甦ってきたと思うもつかの間、曲はこれまで以上の盛り上がりを見せます。オーケストラを大々的に挿入し、分厚く仕上げたその箇所は、まさに「大仰」。前半途中のつなぎがスケールアップして帰ってきたかのような展開は、オーバープロデュース気味ですが、これもポールが意図的に仕組んだアレンジなのでしょう。そして、壮大なまま感動的に締めくくる・・・のですが。その後突如フィルインに導かれるかのように、再びアップテンポのリズムが復活します!しかも、今度はただテンポアップしただけでなく全く別のリズム。大仰ながらも折角感動に浸っていた所を自らそのムードをぶち壊してしまっています(苦笑)。こうして『Hello Goodbye』のコーダにも似た、『Too Many People』もどきとも言えそうな底抜けて明るい演奏と共に、曲はフェードアウト。ようやく、長い長い紆余曲折のバラードは幕を閉じます。

このように、スローで感動的なバラードらしいパートと、明るく楽しいアップテンポのパートを無理やりくっつけ、さらにそこに大げさなオーケストラ・アレンジで味付けした、支離滅裂な曲構成が繰り広げられています。「スロー→アップテンポ→スロー→アップテンポ」と、4分ちょっとの演奏の中で、表情が次から次へと変わってゆきます。素直に感動的なスロー・バラード一点に絞ったアレンジもできたろうに、あえてこんなめちゃくちゃな構成にしていますが、ポールは気紛れでも起こしたのでしょうか・・・。まるで、「俺のバラードは決して単純に美しいものばかりじゃないんだぞ!」と言いたげに徹底的に斬新で奇抜な構成は、一説によるとビーチ・ボーイズのアルバム「ペット・サウンズ」(1966年)に影響されたらしいです(ポールはブライアン・ウィルソンにしばしば刺激を受けているようですし)。このような構成ゆえに、初めてこの曲を聴いた人の感想は、「何この曲!?」というものが主流だそうです(汗)。まぁ、無理もないでしょう、これだけ起伏に富んでいれば。しかし、同時にリスナーの心の中には、この曲の強烈な印象が確かに植え付けられてゆくのです。つまる所、真剣な部分とおふざけっぽい部分との落差が非常に激しいわけなのですが、それが大きなインパクトとなっているのです。そして、これほどまで大げさでも肝心の所は感動的に聞かせているのはお見事と言うしかありません!これは、めちゃくちゃな部分が多いからこそ、わずかに残されたまともなバラードの箇所に心打たれる・・・というポールの計算あってかもしれません。こんな変てこなアレンジを思いつくだけでも脱帽ですが、もしこの計算を無意識のうちにやっていたとしたら・・・、ポールは間違いなく天才です!まぁ、この曲を前後して、異なる表情を持った複数の未完成曲をいとも簡単に自然な形で組曲形式に仕上げてしまう人ですから(『Live And Let Die』『Band On The Run』『Rock Show』などなど)、このくらい朝飯前なのでしょうね。この曲の場合、1つの同じ曲でころころアレンジを変えているのが、また注目すべき・評価されるべき点ですね。一聴しただけでは全く別の曲のようですから!

演奏は、ポールの弾くピアノが曲を引っ張ってゆきます。後半の大仰になる展開や、アップテンポの箇所では目立たなくなりますが、この曲がれっきとしたピアノ・バラードであることを気づかせてくれます。元々「ゲット・バック・セッション」の際にはピアノ弾き語りでしたし、ね。ポールのピアノ演奏の上手さについてはあえて私が語らずも、言わずもがですね。そこにスピノザとマクラッケンが弾くエレキ・ギターが色を添えます。バラード調の箇所では柔らかくやさしい音色で、アップテンポの箇所ではロックらしくハードな音色で・・・という使い分けが功を奏しています。最も聴き所は、エンディングのギター・ソロでしょう!これは曲構成もあいまってホント感動的です。シーウェルのドラミングは、堅実にバンドを支えています。目立ったプレイはないですが、ころころ変わるテンポを難なくクリアしているのはお見事。ハイハットを使ったリズム・キープも印象に残ります。エンディングの繰り返しでは豪快なフィルイン交じりとなります。そして、やはりこの曲に大きく寄与している演奏が、NYフィルによるオーケストラでしょう。流麗なストリングス、華やかなホーン・セクション。この曲の感動的なバラードの側面を力強く後押ししています。大仰気味なのは、ポールの意図なんでしょうね。特にこれまたエンディングではこれ以上なく分厚くなり、「なんか大げさだなぁ」と思わせるのでした(笑)。

大げさなのは歌い方も同じです。壮大なバラードとなると歌も熱く聞かせるポールですが、ここではヴォーカル面でも意図的に支離滅裂さをアピールしています。各所間の落差は相当激しいものがあります。まず、歌いだしを始め曲の大部分でのヴォーカルは、ポールのバラードにありがちなやさしく丁寧な歌声。ポールと言えばこういう歌い方を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、すぐにそのムードはやけに低音の野太いハーモニーでぶち壊しになります(汗)。美しいハーモニーならともかく、わざと低い声を出しているかのようでバラードなのに思わず笑ってしまいますね。でもこれはまだ序の口で、これから次々とヴォーカルのスタイルが変わります。続いて登場するタイトルコールの箇所にはリンダがコーラスをつけますが、これがなんだかヘロヘロで面白いです。「まじめにやっているの・・・?」と疑問を投げかけたくなるような、やる気なさそうな歌い方です(苦笑)。バックのストリングスが大仰になるつなぎでは、こちらも大仰なファルセット・コーラスが入ります。この曲ではファルセットも随所で導入していますが、これはビーチ・ボーイズの影響が垣間見れます。そして、極めつけのテンポアップするパートでは、さっきのリンダのヘロヘロコーラスがスピードを速めて歌われます。よく聴くと音を外した手拍子も入っており、感動的なバラードのはずなのに脱力感たっぷりです(笑)。まぁ、これももちろんポールの意図的なアレンジなのでしょうけど。しかも、スロー・テンポに戻る際にはこのコーラスはぶっつりと切れます!その後の盛り上がりでは、壮大な演奏に合わせて熱のこもった歌いっぷりになりますが、まるでバラード職人である自らを茶化したかのような、何とも大げさな歌い方です。しまいには思い切りお腹の底からシャウトしています!これはちょっと感動的でもあるのですが、締めくくり方も再びやけに低いコーラスを入れて面白おかしく脚色しているのでした。そして、アップテンポのコーダでは、一転して素っ頓狂な声を出しています(苦笑)。と、このように、この曲では全編において徹底的に大仰でひねくれたヴォーカルを聞かせています。それは、意図的に王道の感動的ムードを壊しているかのようです。歌声の七変化と言えば、ポールの特徴の1つでもありますが、これは明らかに故意でしょう!しかし、それでいてエモーショナルな側面はきっちり残していて、聴く者に結局は衝撃と感動を与えているのが不思議です。やはり、真剣な部分はとことんポールらしく、声を振り絞って「バラード」を歌っているからでしょうか?演奏面・ヴォーカル面で大きな冒険をしつつも、ツボはしっかり押さえていて、最後はじっくり聞かせてくれるのでした。

大胆なアレンジとは逆に、歌詞はいたってオーソドックスでごくごく普通のラヴ・ソング。多分、歌詞が一番「バラード」しているかもしれません。ポールいわく、「昔のティーンエージャーの曲」だそうですが、恋人同士で夜の街をメキシコ・シティ目指してドライヴするという内容です。もしかしたら、アメリカの若者の恋愛模様を念頭に置いたのかもしれませんね。彼女の父親が「夜まで外を出歩くな」「恋愛はいけないこと」と“歌”にしている辺りも、当時の典型的な父親像です。ポールによれば、「車の後部座席」を意味する“back seat”とは「抱き合うこと」を意味する隠喩らしいですが、そのせいか「この曲はカーセックスを歌ったものだ!」という深読み説もあるらしいです(苦笑)。さて、この歌詞で最も特筆すべきなのが、後半ダイナミックなヴォーカルで何度も繰り返される“We believe that we can't be wrong(僕らは間違ってなんかない)”という一節。これは、一見すると恋人たちの固い絆を歌ったものに取れますが、ポールの心境に当てはめると、リンダという新たなパートナーと共にソロ・キャリアを歩みだすポールの「決意宣言」に聞こえます。いわゆる「ビートルズ脱退宣言」でビートルズに引導を渡したポール。そのおかげで他のメンバーや評論家など多くの人に非難されることとなるのですが、それでも「自分のしたことは間違っていない。これからはリンダと共に一歩ずつ進んでゆくんだ・・・」とポールは思っていたことでしょう。そんな固い決心が、この一言に感じられるのです。そのメッセージがビートルズ解散後初のアルバムのラストに置いてあるので、とても印象的に伝わってきますね。ビートルズを捨て、裸一貫で再スタートしたポールが世に送り出した「ラム」。その中で、この一節はまさにその象徴と言えるでしょう。そして結局、ポールとリンダはその後ずっとずっと、一緒に音楽活動を続けてゆくことになりました。「僕らは間違ってなんかない」、この一言がどれだけポールの、そしてリンダの心の支えになったことか・・・。その思い入れは本人たちが一番強く感じていることでしょう。リンダ亡き今、思い起こすととても感慨深いものがあります。

この曲にはアウトテイクが発見されており、「ラム」関連のブートで聴くことができます。ちなみに私は入手しておりません・・・(汗)。これはセッション序盤に作られたベーシック・トラックであり、NYフィルによるオーケストラはまだオーバーダブされていません。そのため、ここではバンド・サウンドの生の肌触りが直接楽しめます。公式テイクではストリングスにかき消され気味のピアノやギターの音もはっきり聞き取れるので、その素朴で柔らかい響きを余すことなく堪能できます。またもう1つ、このヴァージョンはヴォーカルとコーラスが全く収録されていません。つまりは、カラオケ状態なのです。お家で簡易カラオケもできますが(笑)[ちなみに日本ではこの曲ちゃんとカラオケで歌えますのでご安心を!]、ヴォーカルがない分演奏面をじっくり聴けます。そして、このテイクは最後のアップテンポの部分がフェードアウトせず完奏しています!公式テイクでは聴けない箇所も登場しますが、かなりジャム・セッション風に展開しているのが分かります。ピアノなんかかなりアドリブを入れていますし、ベースもよく弾んでいます。この曲の新たな側面が、また発見できそうですね。

さて、この曲が収録されたアルバム「ラム」は、前述した通り、評論家たちに不当にたたかれ“駄作”扱いされてしまいました(ちなみにアルバムの売れ行きは悪くなく、ファンはむしろ好んで聴いていたことの証明になりうる!)。そんな中、この曲は英国でのみシングルカットされています(B面は『Heart Of The Country』)。ポールにとっては「Another Day」に続くセカンド・シングルでしたが、最高39位止まりと不振に終わってしまいました・・・。リスナー受けしやすいバラード調ですが、シングルでは活躍できなかったのは大仰だったせいでしょうか(汗)。一方、この時米国でのみシングルカットされた『Uncle Albert/Admiral Halsey』は見事1位を獲得、グラミー賞まで手にしています。ポールにとってはどちらも自信作だったはずですが、明暗が分かれる結果となりました。なお、日本では『Eat At Home』がシングルカットされていて、この曲のシングルカットはありませんでした。また、この曲にはポールのシングルにつき物のプロモ・ヴィデオは存在しません。

しかしながら、現在この曲はファンの間では高い支持を得ています。多くの「名曲」が親しまれている「ラム」において1,2を争うほど人気ですし、それどころかよくファンの間での人気投票では上位10位内に平気で入ってくるほどの威力を発揮しています!我々ファンも、ポールの仕掛けた巧みな計算にうまく乗せられ、はまってしまったわけですね(苦笑)。また、例の一節もあってかポール自身も思い入れが強いようで、2枚組ベスト盤「ウイングスパン」(2001年)の「HISTORY」サイドに収録されるに至りました。「HISTORY」サイドは実質上ポールのお気に入り曲を集めたものなので、ポールの寵愛を確実に受けているのでありました。ちなみに蛇足ですが、「ウイングスパン」では全曲がデジタル・リマスタリングされて音質が向上しているのですが、この曲に関してはあまり音質が向上していない気がします・・・。こう感じるのって私だけでしょうか?(汗)

「ラム」は、1977年にポール自らが全曲をオーケストラ・アレンジでカヴァーしたアルバム「スリリントン」を「パーシー・“スリルズ”・スリリントン」名義で発表していますが(制作は1971年)、この曲はその「スリリントン」でもラストを飾っています(『Ram On』のリプライズがないので11曲目でありますが・・・)。「スリリントン」ヴァージョンは、基本的にはオリジナルの構成に忠実ですが、若干スイング・ジャズのテイストを加えて跳ねたリズムにしています。ここでもピアノが基調ですが、ヴォーカル・パートをサックスやブラス・セクションに委ねていて、オリジナルとはまたちょっと違う味わいがあります。七変化ヴォーカルを楽器の強弱で見事再現しているのが面白いですね。また、支離滅裂でころころ変わる曲構成も、急にアップテンポになるドラムスのリズムで上手く表現できていると思います。エンディングはアップテンポにならず、ピアノ・ソロで締めくくります。一言にオーケストラと言えども、ストリングスがほとんど入っていないのに注目ですね。逆にブラス・セクションの導入でジャジーな雰囲気が高まっています。初めて聴くと意表をつかれますが、こういう『The Back Seat Of My Car』も粋なアレンジでいいかなぁと思います。「スリリントン」は入手困難ですが、「ラム」ファンなら必携の一枚です!

多くの人がそう思ったように、私も、最初聴いた時にはその大仰さにはあっけに取られてしまいました。「あれあれ?なんでそうなるの?」と思いました。そのためか、聴き始めた当初はどうも好きになれずにいました(汗)。しかし、じっくり聴いてゆくうちに展開の面白さに惹かれてゆき、さらに「バラード」している箇所・・・特にエンディングに感動し徐々にその魅力が分かってきました。今では「ラム」でも最も好きな曲の1つになっています。この曲は、変てこな展開や歌い方はもちろん、最後の繰り返し“We believe that we can't be wrong”に非常に重要なものを感じて、すごく印象に残っています。シャウト交じりでこのフレーズを繰り返し歌うポールは、当時どんな心境だったのか・・・。そういうことを考えながら聴くことがありますね。まぁいつもはそれよりも大仰さに耳を奪われているのですが(笑)。「ラム」の大ファンの皆さんや多くのファンほどに上位を占める曲ではないですが、決して悪くはないと思います。惜しむらくは、ポールがライヴで一度も演奏していないことでしょうか・・・。ファンの間で絶大な人気を誇るだけに、いつか実現してほしいですね。あと、この曲はみんなでカラオケで歌ったらすごく楽しいと思います。七変化ヴォーカル&コーラスですから!いろいろ分担したら面白そう。練習はアウトテイクでできますね(苦笑)。

この曲、初めて聴く時は必ず「何これ?」になります。そうならない方が珍しいです(笑)。しかし、それで引いてしまわず、じっくり繰り返し聴いてみましょう。ふっと琴線に触れるものがあった時、あなたはポールの術にはまっていますよ!この曲の奥深い魅力に気づけたら、あなたは相当深くポールが好きになっているはずです。名盤「ラム」や、ベスト盤「ウイングスパン」で聴けますので、ぜひ繰り返しお聴きくださいね。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「羊とジョン・レノン」。お楽しみに!

(2010.1.16 加筆修正)

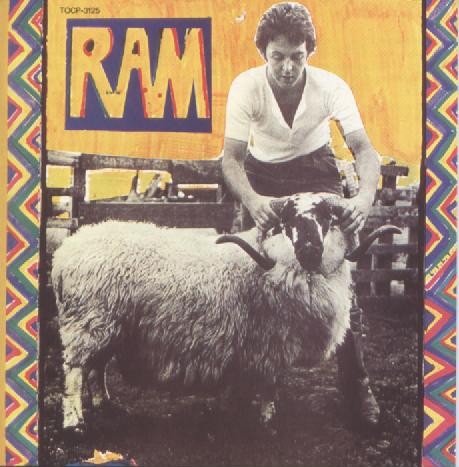

(左)アルバム「ラム」。ポールが愛妻リンダと共に再出発を始めた、田舎風味漂う人気作。多くの人々に愛され続ける一枚です。

(右)ベスト盤「ウイングスパン」。この曲は、現在はここにも収録されています。