Jooju Boobu 第80回

(2005.12.12更新)

Footprints(1986年)

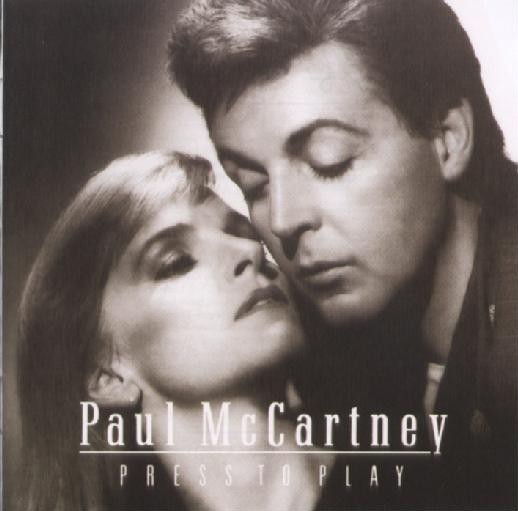

今回の「Jooju Boobu」は・・・、また出ました!私が「ロンドン・タウン」と並んで大好きなポールのアルバム「プレス・トゥ・プレイ」(1986年)の曲を紹介します!収録曲15曲(ボーナス・トラック含む)のうち、既に10曲が「Jooju Boobu」で紹介済みという所からも、私がこのアルバムの大ファンであることがお分かりかと思います(苦笑)。しかしこの「プレス・トゥ・プレイ」、ご存知の通り「ポールらしくない」サウンドのおかげで一般リスナーはもちろんポールのファンからでさえ敬遠され、一時は中古CD店でかごに入れられて安売りされていた(話によるとそうらしいです・・・)ほどの大不評作です(汗)。数あるポールのアルバムの中でも「失敗作」として知れ渡ってしまっているのが私のような「PTP」マニアにとっては悲しい話ですが・・・、そんな中にあって、今回紹介する曲はかろうじてファンの人気を得ている曲で、『Only Love Remains』『Stranglehold』と並んでアルバム中「まだいける曲」として認知されています。その曲とは・・・『Footprints』。それでは、この曲の高評価の源はどこにあるのでしょうか?今回は『Footprints』の魅力を語ってゆきます。

このコラムで「プレス・トゥ・プレイ」の解説を改めてする必要はないでしょう(笑)。それだけ「プレス・トゥ・プレイ」収録曲を紹介してきたからです!しかし、このページからごらんになった方のためにもう一度手短に「プレス・トゥ・プレイ」期のポールについて説明します。「プレス・トゥ・プレイ」は、'80年代に入りソロ活動を始めたポールが徐々に「アルバムが売れない人」になってきたことに危機感を抱き、心機一転、当時の流行の最前線であったエレクトリック・ポップに挑戦した意欲作です。プロデューサーにポリスやジェネシスを手がけた売れっ子、ヒュー・パジャムを迎えたこともその意欲の表れでした。パジャムによる斬新で革新的なアレンジにより、新作はコンピュータ・プログラミングを最大限に駆使した、これまでのポールにはなかったアグレッシブな風貌を見せることとなります。そして、1986年9月に満を持して発表されたのですが・・・、チャート上で見事に大敗を喫してしまったのは有名な話ですね(汗)。打ち込み主体の鋭角的なサウンドやリズム重視の作風は、既存のポール・ファンを戸惑わせ「ポール離れ」を引き起こしてしまう結果となりました。また、新たなファン層の開拓にも至らず、結局はポールの自信ほどには注目されずに終わってしまいました。このアルバムを発売した頃が「ポールの'80年代不振のどん底」とよく評されるのはそのためです。そして、この事実がもたらした「失敗作」「駄作」というレッテルは、発表から20年経った今なお根強く言われ続けていることです(よりによってポール本人からも・・・)。

しかし、「プレス・トゥ・プレイ」は全く聴く価値のない「駄作」かと言えば、必ずしもそうではないことは、このコラムで私がたびたび口が酸っぱくなるまで申し上げていることです。プログラミングを多用した演奏は時代を感じさせるものの、デジタル・サウンドが主流の今では当時ほど不自然には聞こえないはずです(つまり、ポールが時代の先を行き過ぎていたというわけですね)。また、リズム主体の曲が多くメロディがないがしろにされていると言われますが、『Stranglehold』『Angry』といった硬派ロックのみならず、『Write Away』『Press』といったポールらしいメロディックなポップも多く含まれ、白眉にはポール屈指の傑作バラード『Only Love Remains』ありと、実は常のポール節がハードなサウンドの影で花開いているアルバムであり、コンピュータ・ミュージック嫌いのポール・ファンでも見逃せない面がたくさんあります。そう、決して「駄作」とこき下ろすまでの内容ではないのです!20年経った今こそ再評価されるべき一枚だと思います。さすがに『Pretty Little Head』や『Talk More Talk』といったフリーキーな曲を大好きになるには相当聴き込んで思い入れを強めないといけませんが(苦笑)、ポールらしい魅力あるバラエティ豊かな楽曲がいっぱい詰まっていて各自個性を発揮しています。そして私は、もちろん!「プレス・トゥ・プレイ」の曲は分け隔てなく「超」がつくほど大好きです!

当時のチャート不振の影響で現在まで不当に評価され続けている「プレス・トゥ・プレイ」。その中で、当時から現在まで安定した評価をそこそこ得ている曲もあります。一番の目玉である『Only Love Remains』は(好き嫌いが分かれるものの)ポール節満開のバラードだけあって人気は絶大ですし、『Stranglehold』や『Press』といったアップテンポの楽曲も肯定的見方が主流です。そして、恐らくアルバム中最も平均的に評価が高いと思われるのが・・・、今回ご紹介する『Footprints』です。ちなみにパジャムもこの曲がお気に入りだそうですが、不評アルバムでも人気を勝ち取っているこの曲の魅力、さぁそれは一体何でしょう?これから1つずつ掘り下げてみましょうか。

まず、この曲に関して1つ特筆すべき点があります。それは、この曲のクレジットです。ポール・ファンの皆さんならご存知でしょうが、この曲はポールとエリック・スチュワート(元10cc)との共作なのです。エリック・スチュワートと言えば、'80年代のポールにとっては重要な人物でした。アルバム「タッグ・オブ・ウォー」の頃から、ウイングスのデニー・レインに取って代わるようにポールのレコーディングに参加、ポールを影ながら支えてきました。その後、「パイプス・オブ・ピース」「ヤァ!ブロード・ストリート」でも協力したエリックは、いつしかポールにとって右腕に値する存在となっていました。そして、この「プレス・トゥ・プレイ」セッションでエリックはついに本格的な共同作業をスタートさせることとなります。ポールとエリックは2人で一緒に作曲活動にまい進。「プレス・トゥ・プレイ」収録曲中の実に8曲(ボーナス・トラック含む)を共作しました。しばらくぶりの作曲パートナーの登場にポールは大きな刺激を受けました。こうして順調に2人のコラボレーションは進むはずだったのですが・・・。結局の所、「プレス・トゥ・プレイ」1枚で関係は破綻してしまいます(汗)。それは、ポールと共同プロデューサーになれると思っていたエリックの思惑とは裏腹に、ポールがパジャムの意向を鵜呑みにして多重録音を繰り広げてしまいエリックの心を傷つけたことが主な原因でした。また、作曲している時は対等だったものの、録音段階でエリックは“天下のポール・マッカートニー”を前にただの「イエス・マン」に成り下がってしまい、ポールの暴走を止めることができませんでした。アルバムの失敗を語る時、エリックが機能しなかったとよく言われますが、「裸の王様状態」(エリック・談)のポールに遠慮するあまり対等な関係に今ひとつ成りえなかった点は本人も認めざるを得ない所です。しかし、ポールとエリックの共同作業は、共作曲に着実な成果として残りました。エリックはポールと同じくメロディ重視のソングライターですが、そんなエリックのアイデアが入ることにより、普段のポールの力量以上にメロディアスな面がより強固になったのです。『Pretty Little Head』はともかく(苦笑)、『Write Away』『Tough On A Tightrope』といったポップ・ナンバーや、『Stranglehold』『Move Over Busker』といったロック・ナンバーを見てみれば、それは一目瞭然。いつも以上に親しみやすい極上のメロディが生まれています。最終的には「イエス・マン」になってしまったものの、作曲に関してはエリックはちゃんと機能していたのです。

そんな2人のポップ職人の手で作られた曲の中で、バラードという切り口から魅力を発揮しているのが、この『Footprints』です。メロディのセンスが大きく問われるのがスローにじっくり聞かせるバラード・ナンバーですが、この曲では2人の天才メロディ・メイカーが集結してこれまた極上の美しいメロディが生まれています。もちろんポール1人でも美しいバラードは書けますが(例:『Only Love Remains』)、そこにエリック独特のスタイルと知恵が加わることにより、その美貌にますます磨きがかけられることとなりました。親しみやすい硬派ロックや、心地よいポップに並んで2人の才能が惜しみなく発揮されており、まずそこがこの曲の評価が高い理由でしょう。2人の共作の結果がよい方面に如実に出た1曲です。

さて、リズム主体の硬派なサウンドが目立つ「プレス・トゥ・プレイ」は、アップテンポな楽曲が多くいわゆるバラードはほとんどありません。アナログ盤に収録された10曲の中では、この曲の他には『Only Love Remains』と『However Absurd』しか該当しません。さらに、実験的テイストが薄く、リズムよりメロディを優先した、いわば「いつものポールらしい」バラードに絞ると、この曲と『Only Love Remians』しかありません。まさにアルバムでは貴重なバラードの1曲ということが分かります。その上でポール&エリックの英知が炸裂しているんですから、この曲はうれしい存在ですよね。しかし、同じバラードでありながら『Footprints』と『Only Love Remains』は、前者がポール&エリックの共作、後者がポール単独作曲という違いの他に、実はその「味」に大きな違いがあります。この2曲の個性を際立たせ、各曲に違った魅力を生み出す要因となるのですが・・・。『Only Love Remains』はご存知のように、ピアノ弾き語りにオーケストラを大々的に加えた甘い味わいの壮大なバラード。では、それに対してこの『Footprints』はどうなのか?と言えば、いわばその逆に位置する味わいです。それとは・・・、シンプルで渋くアコースティック。いわゆる「枯れた味わい」です!

ここで「枯れた味わい」というキーワードが出てきました。これはポールの作風の変化、特にバラードでの作風の変化を語る上で欠かせない言葉ですので、ぜひこの際覚えていってください(笑)。「枯れた」という形容詞は一見するとネガティブな印象を与えますが、これは「渋い」とほぼ同義語と考えてよいでしょう。『Only Love Remains』のようにみずみずしく甘いのではなく、シンプルで地味。それが「枯れた味わい」の特色です。そうした味は、落ち着き払った静かな演奏とハスキーなヴォーカルに滲み出ています。演奏面ではアコースティックが主体となり、渋さを引き出します。特に、キーボードでなくギター中心の構成がその雰囲気を出すにはうってつけで、「枯れた味わい」の象徴とも言えましょう。そんな「枯れた味わい」はポールの場合ビートルズ時代の『And I Love Her』が源泉と言われていますが、'70年代まではポールのバラードにはあまり見られませんでした。あったとしても、それはアルバム「ロンドン・タウン」期に英国・アイルランドのトラッド(伝統音楽)やデニー・レインとの共作の影響あって生まれたもので、ポールが独力で「枯れた味わい」のバラードを書くことはほとんどありませんでした。それが、久々のソロ・アルバム「マッカートニーII」(1980年)で新ジャンル「幻想的なバラード」を切り開き、その中で『Waterfalls』を書いたことが転機となり、'80年代以降ポールは一転して「枯れた味わい」のバラードを多く手がけることとなります。その第一歩となったのが『Somebody Who Cares』(1982年)でしょう。'80年代に入って「枯れた味わい」が誕生したことは、ポールの音楽的な変化のみならず、ポールが歳を重ね「大人」になったことも大きく作用しています。勢いで突っ走ってきたビートルズ時代・ウイングス時代を経た後、ポールには「枯れた味わい」を自らの魅力にできるほどの貫禄と円熟味が出てきたのです。渋さが似合う年頃となったわけですね。『Somebody Who Cares』で新たな世界に足を踏み入れた経験は、この曲『Footprints』で大きく生かされることとなります。そしてさらには、『Distractions』『Somedays』『Jenny Wren』『You Tell Me』などへ受け継がれてゆき、近年のポールの作風の大きな特徴にまで上り詰めます。「枯れた味わい」は、ポールが40代に入ったからこそ得られた大人の味わいなのです。

それでは、具体的に『Footprints』の「枯れた味わい」を見てみましょう。まず、演奏面では分厚い音をあまり入れていないのが目に付きます。オーバーダブを何百回も行って装飾音であふれ返った「プレス・トゥ・プレイ」にしては、例外的にシンプルな音作りがされています。これは、オーケストラで壮大に盛り上げる『Only Love Remains』とは大きな違いですね。演奏の基軸となるのは、ポールとエリックが弾く2本のアコースティック・ギターです。アコギ主体という点は、まさに「枯れた味わい」を出すにふさわしいアンサンブル。地味で乾いた音色が味わい深いです。ポールによれば、エリックと共作する際は2人向き合ってアコギを弾いたということですが、そんな光景が浮かんできそうなベーシック・トラックです。そして、この曲のイメージを決定付けている楽器があります。それが、スパニッシュ・ギター。イントロなどで印象的なフレーズを奏でているのがそれです。普通のギターよりも哀愁を帯びた音色を出せるスパニッシュ・ギターの存在は、「枯れた味わい」を引き出している最大の要素となっています。ちなみに弾いているのはポール。実はポールはスパニッシュ・ギターを隠し味として時折使用することがあり、『Deliver Your Children』(1978年)以来いろんな曲で演奏しては程よいアクセントとしています。この曲もそうですが、スパニッシュ・ギターの導入が各曲で素晴らしい成果を残しているのが、ポールのアレンジの妙ですね。この曲の場合も、これがあるかないかでだいぶ「枯れた味わい」の濃度が変わってきますから!エンディングもスパニッシュ・ギターで静かに締めており、余韻を残しながら終わるのがたまりません。

「枯れた味わい」を出すのは何もギターだけではありません。『And I Love Her』以来ポールが導入を続けてきたパーカッションもそうです。この曲では、曲を通して一定のリズムパターンを刻んでいることから生演奏ではなく、コンピュータによる打ち込みだと思われます。しかし、念入りにプログラミングされていることと、生の肌触りを大切にした音であるため、不自然さは感じさせません。クラベスやボンゴが耳に残ります。これも、ある意味「アコースティック」ですね。曲のほとんど(メロ部分)においてドラムスはこのパーカッションのみで、シンプルさを強調しています。・・・と、これまで見たようにアコギ、スパニッシュ・ギター、パーカッションと、この曲は淡々とした演奏が中心で、ホント渋いです。

一方で、「プレス・トゥ・プレイ」の時期らしい音作りも垣間見れるのが、他の「枯れた味わい」路線の曲とは違う、ユニークな点です。それが色濃く表れたのが、サビです。この曲はサビが2度登場するのですが、その箇所だけは地味な演奏にメリハリがつきます。前半アコギだけだった所にエレキ・ギターが入ってくるのは大きいでしょう。「プレス・トゥ・プレイ」はポールにとって'80年代で指折りにエレキ・サウンドが幅を利かせたアルバムですが、そうした影響がこの曲にも表れています。何種類かの演奏を重ねてあり、この時ばかりは音も分厚くなります。といってもそれほど派手ではなく、曲の雰囲気を壊さない程度のスパイスとなっています。そして、サビのみはパーカッションの上にドラムスもフルで入ります。ややドカドカしたリズムになっているのは、当時流行のエレクトリック・ポップをほうふつさせますが(汗)、同時期の他の曲ほどには大げさではありません。むしろ、メロの部分にはない力強さを見せることで、メロとのコントラストを生み出しています。淡々と進むメロが「静」なのに対してサビは「動」と言えるのですが、このメロからサビ・・・つまり「静」から「動」への移動が実にダイナミックで、ここが感動的な瞬間です。メロのアレンジのまま終始淡々としてもいい曲にはなっていたとは思いますが、溜めていた力をサビで一気に解き放つことで、ぐっと来る曲構成になっています。この辺はポールのアレンジャーとしての機転が利いている所ですね。

以上がベーシック・トラックですが、この曲では他に、随所でシンセ音が挿入されています。「プレス・トゥ・プレイ」ではシンセサイザーによるSEを効果的に多用していて、それゆえに「無機質だ」と言われるのですが(汗)、この曲でも様々なシンセがオーバーダブされています。と言っても、ベーシック・トラックの存在を薄くするほど分厚くはないのでご安心を。よく聴くと、キラキラ輝くクリスタルのような高音からブラス・セクション、間奏の管楽器風の低音まで、いろんな音が使用されているのが分かります。全体的に幻想的な雰囲気の音が多いですが、これは後述する歌詞の世界にはぴったりです。そう、この曲のシンセは、詞のイメージを膨らますために重要な役割を担っているのです。プロデューサーであるパジャムの意向や、流行に追いつかんとするポールの意欲のあまり、「プレス・トゥ・プレイ」の一部楽曲ではシンセを過剰摂取しすぎて曲のクオリティを落としていることもあるのですが(汗)、この曲では過度に依存せず、ピンポイントで挿入していることで聴きやすくなっているのがポイントでしょう!シンセを使うにも節度と適所があるということですね。

こんな風に、アコギとパーカッションが織り成す「枯れた味わい」を基軸にしつつも、サビにエレクトリック・サウンドを加えてメリハリをつけ、さらに適材適所にシンセをまぶしていって、ポールらしさを十二分に感じられつつも、新たな音の冒険に出かけているのがこの曲の魅力です。そして、音を分厚くしすぎないことでメロディ本来の美しさを殺さない、メロディ重視の姿勢を保っているのも好感が持てます。「プレス・トゥ・プレイ」では打ち込みサウンドと硬派な演奏を中心に据えていますが、そうした特色をポール流に上手に使ったのがこの曲でしょう!この曲がファンに受けがよいのは、最先端のスタイルとポールの王道スタイルとが見事に融合したことも挙げられますね。

「枯れた味わい」を出しているのは、ポールのヴォーカルもです。この曲でのポールの歌い方は、まさに声を「枯らした」ハスキーぽさを前面に出しています。まるでデニー・レインの歌声のようです(いや、それよりも枯れていますね)。これはポールの加齢も影響しているのでしょうが、アコギの乾いた空気に合わせているかのようで、わざとこうした歌い方にしたのでしょう。曲調にぴったりなのは言うまでもないでしょう!「枯れた味わい」のバラードでの「枯れた」歌い方は、ポールがもっと歳を重ねた「フレイミング・パイ」辺りからより顕著になってゆきます。そんな声でどこか所在無さげに寂しげに歌われますが、数年前の『Waterfalls』をほうふつさせると同時に、またもや後述する歌詞の世界のイメージ作りに寄与しています。そして、こちらもサビになるとこれまで溜めていた感情を吐露するかのようにダイナミックな歌い方に変わります。ヴォーカル面でもコントラストをつけているというわけですね。2度目のサビでは、エリックがバック・コーラスを入れていますが、これがいい感じです。

「枯れた味わい」の演奏・ヴォーカルに「感動」を注入しているのが、歌詞です。これがまた、演奏面・ヴォーカル面に負けず劣らず味わい深いんですよね。ちょっと内容を見てみましょう。この曲の歌詞はポールがお得意とする物語風に仕上がっています。主人公は、1人の老人。この老人の行動や感情を、「私」という語り手が淡々と追ってゆきます。舞台は冬の雪降る森。「枯れた味わい」と、幻想的なシンセがその情景を絶妙に想起させてくれます。老人は、雪の中を1人さまよい薪を探し求めます。そう、彼はひとりぼっちなのです。そして老人は雪の中、毎日1人で待ち続けます。彼を置いて行ってしまった「彼女」(=老人の奥さん?)のことを・・・。「彼女」は老人の元にずっと戻ることなく、そのために「彼女」の足跡が雪に残ることもありません。もしかしたら、既に亡くなっているのかもしれません。それでも、老人は苦しみながら「彼女」が戻ってくるのを待ち続けているのです・・・。そんな老人のせつない気持ちや心の痛みを、この曲ではあくまで淡々と描いています。思わず胸が震えて涙がこぼれそうなストーリーですが、淡々としている所がますますぐっと来ます。そして、そんな歌詞に孤独感あふれる寒々しい冬にぴったりの「枯れた味わい」の演奏・ヴォーカルや幻想的なシンセ、そして哀愁漂う美しいメロディが合わさってくるので、ホント心を打たれます。演奏がダイナミックになるサビに入って初めて老人の心中が覗かれるのも印象的です。ポールの書いた物語風の詞作でも、屈指に感動できると言っても過言ではないでしょう!老人の気持ちに感情移入してしまいますね。これが別の歌詞だったら、恐らく感動は半減しているはずです。

ちなみに、この老人のお話ができるきっかけになったのは、ある年の冬にポールが見た「カササギ」という鳥だそうです。カササギが雪の中食べ物を探しているのを見て、「いい曲が書けそうだ!」とひらめいた後、徐々に「食べ物を探すカササギ」から「薪を探す老人」にイメージを膨らませていったとのこと。ほんの些細な光景が、こんな感動的な詞作に成長するのですから、ポールの想像力はホント素晴らしいですね。映画「ヤァ!ブロード・ストリート」の脚本を書いた人と同じとは思えません(笑)。で、カササギのことも忘れられなかったポール、曲中にちらりと登場させています。それが後半の“A magpie looks for food(カササギが食料を探している)”というくだりで、老人と同じひとりぼっちとして描かれています。本来主役だったのが、脇役になったというわけですね。また、この曲を書く際にはポールはビートルズ時代の自作曲『Eleanor Rigby』を思い出したそうです。思えば、『Waterfalls』を書いた時もそうでしたね。孤独を歌うバラードは、ポールの中ではいつの時代も普遍なのでしょう。

以上、この曲の魅力を見てきました。ポールとエリックの共作の賜物である美しいメロディ。40代のポールがじっくり聞かせてくれる「枯れた味わい」の演奏とヴォーカル。それでいて斬新なアプローチ。しっかり描写された感動的な詞作。これらが実にぴったりはまった曲なのですが、ここまできれいに揃っているのに計算されたように感じさせないのが素晴らしいです。理屈など関係なしに心の底から、素直に感動してしまうのです。何度聴いても、この曲には自然と胸に込み上げてくるものがあるのです。それは、先述した様々な魅力が合わさって相乗効果を成しているからでしょう。どれかが欠けたら、それだけ感動がそげてしまいます。ポールらしからぬアレンジを随所に散りばめたことで不評になった「プレス・トゥ・プレイ」の中で、ポールらしさを各面で上手に生かしきれたことが、昔から今までファンの間で親しまれる理由なのでしょう。中でも、壮大で甘いバラードより地味で渋いバラードが好きな人は『Only Love Remains』よりこの曲を推しています。『Only Love Remains』ももちろん名曲ですが、この曲はそれとはまた違った魅力で、ファンを惹きつけてやまないのです。

この曲について補足することは少ないのですが(汗)、アウトテイクが発見されていてブートで聴くことができます(「The Alternate Press To Play Album」など)。このアウトテイクはレコーディング初期段階のベーシック・トラックで、基本的には公式テイクと同じアレンジなのですが、まだ一部楽器が入っていません。特に、幻想的な雰囲気を引き出すシンセがほとんど入っていないのは大きいです。シンセがない分、よりアコースティック感は増していますが、一方でサビのダイナミックさは欠けていてちょっと感動が薄れている気もします・・・。シンプルな演奏が好きな方にはうってつけのテイクかもしれませんが。ポールのヴォーカルもガイド・ヴォーカルで、公式テイクとはかなり歌い回しが異なります。例えば、“He won't sit by my fire〜”の箇所とか(苦笑)。そして、ここでのヴォーカルはまだそれほど枯れていません。寂しさは相変わらず漂っていますが、リハーサルということでちょっと流して歌っている感が強いです。やはり感動はちょっと薄れてしまっています。しかし、人によってはこっちのヴォーカルの方が冬景色にぴったり、という意見もあります。「プレス・トゥ・プレイ」期のアウトテイクは、オーバーダブを重ねる前の状態の初期テイクのため「聴きやすい」「曲のよさが分かりやすい」と高評価ですが、この曲もそうしたうちの1つではないかな、と思います。何度も言いますけど感動はちょっと薄れますが(汗)。

さて、「プレス・トゥ・プレイ」が大好きで大好きで仕方ない「PTP」マニアの私ですが、お恥ずかしいことに実は当初は『Footprints』のよさを全然理解していませんでした(汗)。「プレス・トゥ・プレイ」は、そのリズミカルな部分と、この曲のよきライバル『Only Love Remains』にほれ込んでしまったため、アルバムでは「異端」とも言えるこの曲を好きになれなかったのです・・・。それは、「『Only Love Remains』よりも『Footprints』の方が好き」というファンの意見を見聞きするほどに強くなってゆきました。「『Only Love Remains』があんな曲に負けてたまるか!」といった感じで(苦笑)。しかし、何度もアルバムを聴いてゆくうちに(個人的にはドライヴでも必携の一枚でして・・・)、だんだんと「あ、この味もいいかな」と思うようになり、気がつけばその魅力に開眼していました。特に、歌詞に登場する老人の情景を思い浮かべながら聴くと、以前よりますます胸が熱くなって感動しました。今では並み以上に好きな曲です。当初毛嫌いしていたのが嘘のようです。まぁ、それでも『Only Love Remains』には到底及びませんが(笑)。でも、結局「プレス・トゥ・プレイ」の曲は分け隔てなく全部大好きなんですけどね(笑)。

今回のイラストは、私がイメージするこの曲の歌詞の世界を描いてみました。私の中ではこの曲の老人はこんな感じの姿です。ホント『Footprints』の歌詞は感動的です!皆さんも、今度聴く時はぜひ歌詞も一緒に味わってみてください。同じ孤独な主人公の出てくる『Eleanor Rigby』より断然感動的です(個人的意見)。シンセ・エフェクトが雪の降る夜の森を思い浮かべさせてくれて効果的ですね(後半に入るミュート・トランペットとか・・・)。雰囲気に合った音選びをしていると感心します。違和感の全くないパーカッションも含めて、コンピュータ・サウンドがポールと融合したいい例です。結局こんな融合ばかりだったら、アルバムの評価ももっと上がったかもしれませんね。まぁ、私は「ポールらしくない」と酷評を受けている現在の「プレス・トゥ・プレイ」も十分大好きですけど(笑)。

世間の評価を見聞きして「プレス・トゥ・プレイ」は買わない方がいいのかな・・・、と思っているあなた!こんな素敵な曲を聴かないなんて絶対損ですよ!ぜひ一度聴いてみてください!全曲傑作でお勧め!この曲の他にもいい曲がいろいろ入っていますよ!

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「大げさだけど、感動的なバラード」。お楽しみに!

(2010.1.10 加筆修正)

アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。酷評ばかり受けているけど、隠れた名曲が意外に多いエレクトリック・ポップ主体の意欲作。個人的には超お勧め!