Jooju Boobu 第8回

(2005.4.03更新)

Angry(1986年)

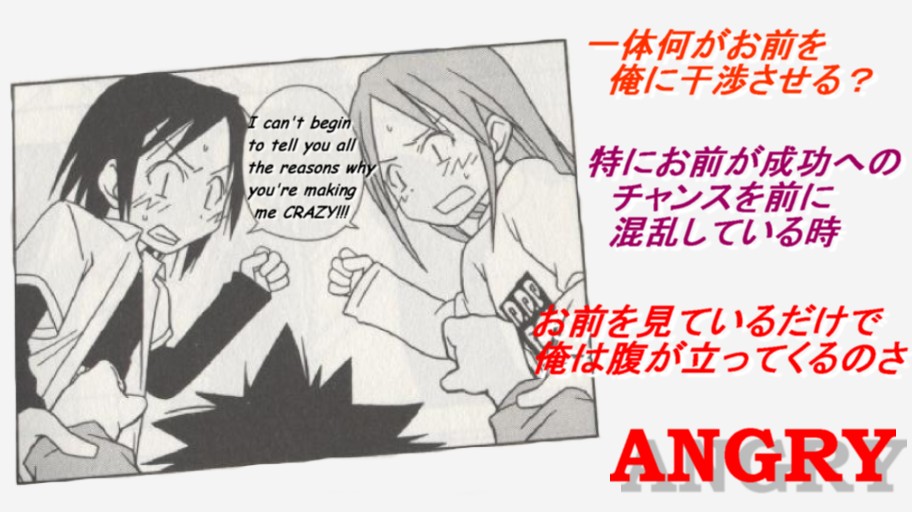

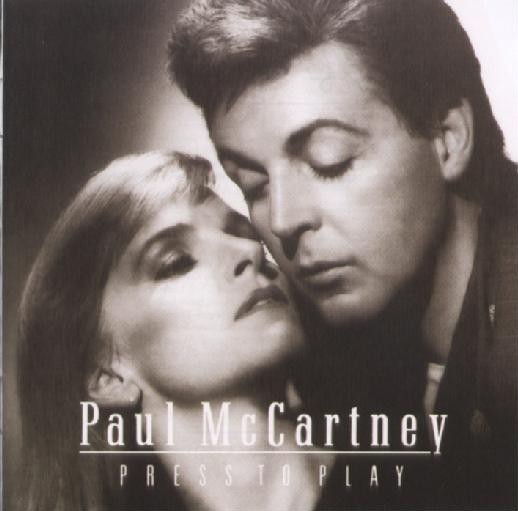

第8回の今回は、前々回に紹介した『Only Love Remains』と同時期の、しかしその音楽的性格はまるで正反対の曲『Angry』を語ります。この曲は、先の『Only Love Remains』と同じく、ポールのソロ・アルバム「プレス・トゥ・プレイ」(1986年)に収録されました。『Only Love Remains』の時に書きましたが、「プレス・トゥ・プレイ」は共同作曲者にエリック・スチュワート(元10cc)を、共同プロデューサーにヒュー・パジャムを迎えて制作されたポールの意欲作で、'80年代ポールのスタジオワークの結晶というべき非常に手の込んだ音作りと、当時の最先端の流行音楽を取り入れたエレクトリック・ポップ調の機械的な味付けが特徴的な、ポールの諸作品では最も異色のアルバムです。そのためか、発売当初から売り上げ不振に陥り、多くのファンから拒否反応を示された挙句、今ではポール自身からも「駄作」のレッテルを貼られて語られることの多い不運の一枚となってしまっています。

ところが、単に「駄作」として切り捨ててしまうには惜しいような、魅力がたくさん詰まった楽曲が実はたくさんあるのはこの前お話したとおり。「プレス・トゥ・プレイ」の熱烈なファンである私がいるように、このアルバムの魅力を知る人は少なからずいるのです。この時期は、エリックに刺激されポールの創作意欲が旺盛だったこともあり、無機質で一辺倒に見えるサウンドの裏側には、1曲1曲に個性的な魅力が輝いているのです。そしてそのバラエティの豊かさは、ポップにバラード、ハードロックに前衛的ダンスナンバーと、ポールの諸作品でも類を見ないのです。そんな中に、特に「隠れた名曲」と呼んでよい楽曲が何曲かあり、その1つがポール屈指の名バラード『Only Love Remains』・・・というのは前にたっぷり語りましたね。

『Only Love Remains』が名バラードとくれば、この時期の名ロックナンバーは何か・・・とくれば人によっていろいろ説はありますが、やはりインパクトの大きさを考えると、この曲の出番でしょう!それが今日語る『Angry』です。この曲の魅力は、なんといってもポールのシャウトです!前回紹介した『Beware My Love』に負けじと全編に渡って繰り広げられるシャウトは、他ではなかなか聴くことのできないほどの勢いにあふれています。鋭角的なサウンドを目指していた「プレス〜」期において、ポールのロックが復活することとなりましたが、この曲はそんな生き生きした'80年代ポールを叙述的に示しているのです。そして演奏面でも特筆すべき点があり、それもこの曲の魅力です。今回は、'80年代ポールが最大限にロックしたこの曲を語ります。

「プレス・トゥ・プレイ」セッションでポールの片腕となったのがエリック・スチュワート。「タッグ・オブ・ウォー」(1982年)以来常にポールのそばにいたエリックは、もはやポールにとっては愛妻リンダに次いで欠かせない人物となっていたのです。1984年の映画「ヤァ!ブロード・ストリート」が大コケに終わり、音楽的な方針転換を迫られたポールは、ヒュー・パジャムへのプロデュース依頼と共に、エリックと共作体制を組み、果敢に巻き返しにかかったのでした。共作によりエリックの要素が入ることで、ポールの楽曲にポップ感が増したほか、ポールの創作意欲を掻き立てさせるのに成功しました。結局、ポールとエリックの共作は9曲がこの時期に発表されるに至りました(他に1992年と1995年に10ccが発表した『Don't Break The Promises』『Yvonne's The One』がある)。「プレス・トゥ・プレイ」の大半は「マッカートニー=スチュワート」ナンバーです。残念なことは、エリックとの共作活動とヒュー・パジャムのプロデュースが必ずしも合致していたとは言えない点です。エリックはもっとストレートなロック・アルバムを期待していたようですが、結局はポールがオーバーダブを重ねたことにより無機質で機械的なカラーに染まってしまい、エリックは失望のうちにポールとの活動を打ち切ります。ポールも、チャート不振という事態に絶望し、新たなパートナーを探し始めます。この『Angry』も、このエリックとの共作活動の中で生まれた楽曲で、当初エリックが望んでいたようなストレートなロックナンバーでした。

「プレス・トゥ・プレイ」にはこの曲の他にも『Stranglehold』『Move Over Busker』といったポールとエリックが作ったロック・チューンがあるのですが、この曲はこの2曲以上にパワフルで勢いがあります。「怒っている」を意味するタイトルの通り、怒り狂ったようなスタイルのロックンロールです。ポールの書くロックというのは、メジャーコード中心だったり、コード進行がシンプルなものがよくありますが、この曲はほとんどEのコードで構成されていて、きわめてシンプルです。この単純明快さがまた痛快なのです。それでいて、単調にならないのがポールのすごい所で、早口風のメロディで見事にカヴァーしています。『Helen Wheels』もほとんど1コードなのに、単調さを感じさせないのと同じですね。

この曲と『Stranglehold』『Move Over Busker』との間には、2つの違いがあります。ひとつは、レコーディング・セッション。実は「プレス・トゥ・プレイ」は大きく分けて2回のセッションから構成されており、大半の曲は1985年春に録音されています。しかし、同年秋に追加録音されたものが3曲あります。1つはアルバム未収録のインスト『Hanglide』で、12インチシングル「Press」B面に収録されました。そして残り2曲が『Only Love Remains』と『Angry』なのです。つまり、「プレス・トゥ・プレイ」の当初のラインアップにはなかった楽曲なのです。しかし、結局はアルバムにちゃっかり収録されています。そして決定的な違いが、この曲のセッションに参加した2人の「大物」ゲストの存在。そう、ピート・タウンゼントとフィル・コリンズです。

(左から)Phil Collins、Pete Townshend、Paul McCartney。3人とも「P」(笑)。

わざわざ説明するほどでもないかもしれませんが、一応2人の説明を。ピート・タウンゼントは英国出身で、ザ・フーのギタリストを今も担当しています。腕を風車のように回してギターを弾いたり、ギターを破壊したりするパフォーマンスは有名です。ポールとの接点でいえば、ポールの呼びかけで多くのロック・ミュージシャンが一堂に会した1979年の「ロケストラ」にも参加、その演奏はウイングスのアルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」で聴くことができます。「ロケストラは毎年やるべきだ」とポールに進言したのもピートです。フィル・コリンズも英国出身で、長年ジェネシスのドラマーとして活躍しました(2007年に再結成)。ソロ活動も行っています。ポールとのつながりでは、1981年にウイングスが解散した時にポールの新たなバンドのメンバーになるのでは、と噂されていました(実現はしませんでしたが)。また、ビートルズの映画「A Hard Day's Night」の演奏シーンで、観客のエキストラに若き日のフィル少年がいた、というエピソードもあります。「プレス・トゥ・プレイ」の共同プロデューサー、ヒュー・パジャムはフィルのプロデュースもしていたので、その縁があっての参加だと思われます。

ピートとフィルはポールのセッション(「Saturday Afternoon Session」というらしい)に遊びに来ていたみたいで、曲は居合わせたエリックと共にその場で書き下ろされたようです。そしてその場でポール・ピート・フィルの3人で録音されたのです。曲はあっという間に完成してしまったそうで、後にエリックのギター・プレイを加えています(エリックもその場にいたのなら一緒に参加すればよかったのに・・・とも思いますが)。「プレス・トゥ・プレイ」期としては信じられないほどの異例のスピードで完成されたのです。そのため、多重録音やコンピュータによる打ち込みを駆使した「プレス・トゥ・プレイ」の機械的な雰囲気とは一線を画す、恐ろしくシンプルでライヴ感たっぷりに仕上がっています。そして、何の打ち合わせもなく集まってその場で書き上げ録音したというのに、演奏のまとまり方がすごいです。3人とも伊達にバンドで演奏してきたわけでないことがよく分かります。即席にしては決まりすぎている、きわめてタイトなロックになっています。

サウンド面では、何しろポール・ピート・エリックの3人によるハードなエレキギターがメインでしょう!ポールもちゃっかり一緒にギターを弾いているのが面白いですが、ポールいわく「ピート・タウンゼントのように感じて、腕を風車のように回して弾いた」そうです。ピートも恐らくこの「ウィンドミル奏法」でしょうから、セッション中は風車回しまくりだった、ってわけですね(笑)。それはさておき、怒りを表現したかのようなギター・プレイは本当にかっこいいです。リズムギターひとつ取っても、いつものそれとは格段に力が込められています。私は、誰がどれを演奏しているのかがよく分からないのですが(汗)、ロックに耳の肥えた方ならお分かりなのかもしれません。3本集まれば、怒りまくっている感じがよく出ますね。つなぎや間奏のストレートなギターソロが印象的です。もう1人のゲストであるフィルのドラムスも力強くタイトにリズムをキープしています。「プレス〜」セッションのドラマーはジェリー・マロッタ(ないしは打ち込みドラム)なので、この曲だけドラマーが違うことになりますが、生録りならではの臨場感にあふれています。もちろん打ち込みではないので、機械的な雰囲気は一切ありません。少しだけ登場するドラムソロが痛快です。間奏後のタンバリンが、元々テンポの速いこの曲にさらにスピードアップした感じを出しています。ベーシック・トラックが3人の「P」(笑)だけで構成され、そこにエリックの演奏が加えられているだけなので、いかにシンプルなバンドサウンドに仕上がっているかが分かりますが、後半にはちょっとだけ渋めのブラス・セクションが追加されています。

そして、リアルタイムファンにとってはうれしかったと思われるのが、ポールのシャウトしまくりのヴォーカル。先述のように、この曲ではポールがシャウトしまくっているのです。怒りを表現しているだけあって、シャウトの出番もいつも以上です。特に'80年代以降はロック色が影を潜め、おとなしめの曲が多かった彼からしてみれば、この曲は貴重なロック・チューンなのです。「最近のポールはおとなしすぎる!」と感じていたファンの方は、これを聴いて安心したのではないでしょうか。なんてたって、出だしから「アウ!」ですから(笑)。お腹の底から張り上げるそのシャウトには、現役感が強く伝わってきます。これに圧倒されてはまだ早く、その後も随所で次々とシャウトが聴かれます。早口スタイルで、まくし立てるように。間奏・アウトロではアドリブも交えてシャウトします。アウトロはビートルズ時代の『Long Tall Sally』や『I'm Down』すら思わせます(もちろん当時よりは声の衰えはありますが・・・)。前回の『Beware My Love』が'70年代ポールの「ベスト・シャウト」とすれば、この曲は間違いなく'80年代ポールの「ベスト・シャウト」でしょう!('90年代以降は『Rinse The Raindrops』でしょうか?)ライヴ活動を停止してすっかりおとなしくなっていたポールが、まだまだこんなにもシャウトできるなんて!と、当時誰もがこの曲に元気付けられたことでしょう。ポールはまだまだツアーに出られると・・・(結局ポールは'89年以降再びコンサートに出て、今でも現役なのですが)。そして今でも、この曲のシャウトは新鮮に「現役感」をアピールしているのです。ポールのシャウトを聴きたければ、この曲!と言っても異論はないでしょう。なお、この曲では珍しく愛妻リンダさんのコーラスがなく、エリックのみがコーラスをつけています。そのためか、非常に男っぽい雰囲気に仕上がってます。もっとも、怒りをあらわにしたこの曲にリンダさんのコーラスは不似合いですけどね・・・。

演奏、ヴォーカルも怒り狂っていれば当然歌詞もそうなわけで、歌詞にはポールの日頃からの怒りが詰め込まれています。自作曲にここまで怒りを表現したのはこの曲を除けば少ないのではないでしょうか。ただ、直接的ではなく、あくまで怒りの感情を示しただけというのは普遍性を求めるポールらしいです。ジョン・レノンだったらこうはいかなかったでしょう(怒りの対象を具体的に列挙しそう)。ポールは当時、アルバムのためのインタビューで記者に指摘され「英国サッチャー政権の姿勢や、子供をタバコの火でいたぶろうとする人」を怒りの対象に挙げていますが、かなり政治的な不満もぶちまけたことがうかがえます。それにしても相手に対して言葉を尽くして怒りをぶちまけるこの曲の詞作は痛快ですね。「怒り」という負の側面を話題にした曲なのに、なぜか面白いです。やはり、曲やシャウトが痛快だからでしょうか。

ピートとフィルの共演、一発録りのような感覚の録音など、明らかに他の「プレス・トゥ・プレイ」収録曲とは一線を画しているこの曲ですが、残念なことに、注目されずに忘れ去られてゆく結果となってしまいました。「プレス・トゥ・プレイ」が「ポールらしくない駄作」のレッテルを貼られて不発に終わったことが大きな要因でしょう。ポールにとっては意欲作だったのに・・・。さらに、アルバムのクレジットではピートとフィルの名前は演奏者の欄に列挙されているだけで、「『Angry』で演奏しました」という風に大々的には書かれていません。そのため、いくらポールのファンでも2人の参加にすら気付く人は少ないのです。ポール、ピート、フィル、そしてエリックと、英国ロック・ポップ界のスターが一堂に会した珍しいセッションだったというのに・・・。

さて、アルバムからシングルカットされた「Pretty Little Head」(英国、12インチのみ)と「Stranglehold」(米国・日本のみ)のB面には、ラリー・アレキサンダーによるリミックス・ヴァージョンが収録されています。基本的にはオリジナルの演奏を元にしていますが、各楽器のバランスやエコーなどをかなりいじっています。そのためか、オリジナルよりパワフルに聴こえます。また、出だしのポールの「アウ!」が録り直されています。迫力から言うとオリジナルの方が圧倒的に力強く、リミックスの方は軽く流しているだけなので前者の方が勝っているのですが、リミックスの方がスムーズに曲に入るようになっていて、不自然さはなくなっています。この辺は好みの問題でしょうけど・・・。そして特筆すべきは、ブラス・セクションが大々的にオーバーダブされていることです!オリジナルでは後半にサックスがちょっとだけ入る程度でしたが、リミックスではそれこそ始めから終わりまで、派手にフィーチャーされています。オリジナルに比べるとシンプルなバンドらしさは減りますが、パワフルさが倍増しになったような感があります。オリジナルとは別の意味で痛快な仕上がりになっています。ファンの中には、このリミックスの方が好き、という意見も多いです。私も、どちらかと言えばリミックスの方が好きですね。というより、リミックスを聴いてからだと、オリジナルが物足りなくなります・・・。なお、このリミックスは現在まで未CD化。「プレス〜」期のリミックスは概してそうなのですが、早くCD化してほしいと願わずにいられません。

なお、面白いことに「プレス・トゥ・プレイ」収録曲では、この曲と『Only Love Remains』のみアウトテイクが存在しません。というのも、もうお分かりでしょうが、先述のレコーディング・セッションの時期が他収録曲とは異なるからです。それを裏付けるかのように、この2曲と同時期録音の『Hanglide』もアウトテイクが存在しません。

「プレス・トゥ・プレイ」は、「ポールらしくない」「機械的な」アルバム、という先入観が今でも蔓延しているため、多くの人に敬遠されているアルバムですが、前々回の『Only Love Remains』やこの曲のように、機械的な音作りが苦手な人にも感動をもたらしてくれる曲があることを忘れてはいけません。ましてこの曲は、他の収録曲とは作風もセッションも全く異なり、さらに2人の「大物」ゲストとの共演があるので絶対に聴いていただきたい曲です。もちろん、ポールの'80年代「ベスト・シャウト」のロックナンバーということも忘れずに!ポールがコンサートツアーのセットリストに入れてくれたら、きっと知名度は上がるかもしれませんね。今のビートルズ偏重型セットリストではまず無理ですが・・・。(いや、その前にポールが「プレス〜」嫌いだからなぁ・・・)声が本当に出なくなる前に、ライヴでもやってほしいですね。ピートとフィルとの共演は難しそうですが、今のツアーバンドでも十分かっこいい演奏になると思います。

私は一般的な評価とは正反対に「プレス・トゥ・プレイ」は愛聴盤なのですが、この曲は特に好きな部類に入ります。何しろ怒り狂ったポールが、演奏でヴォーカルで歌詞で大爆発していますから!!聴いていて本当に痛快です。まだまだロックンローラー・ポールは死んでいないぞ!という意気込みが感じられます。そして、その魂は現在に至るまで一向に消える気配を見せないのでした。消えないでほしいですね。

ということで、今回は『Angry』を語りました(紹介曲が結構マニアックになってきたような・・・)。

さて、来週から「Jooju Boobu」の更新は毎週木曜・日曜の2回に増えます!!毎週「2曲」、ポールの曲を語っていくこのコーナーをこれからもよろしくお願いします!!

そして記念すべき木曜第1号のヒントは・・・「オープニング」。お楽しみに!!

(2007.12.24 加筆修正)

(左)アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。エレクトリック・ポップと硬派ロックが特徴的な、再評価が待たれる作品。

(右)シングル「プリティ・リトル・ヘッド」(英国のみ)。この曲のリミックスを収録。しかしA面をシングルカットとはねぇ・・・見事玉砕。