Jooju Boobu 第78回

(2005.12.07更新)

Let Me Roll It(1973年)

房総半島一周ドライヴに行ってきた上にそのドライヴ・レポートの作成、さらには最近の私の悪い習慣である・・・普段サイト更新をする時間に寝てしまうことが重なって、本来なら12月4日に更新されるべき「Jooju Boobu」をここまで引き延ばしてしまいました(汗)。毎度ご愛顧頂いている皆様には大変申し訳なく思っております。何とかペースを戻して定期更新に努めますので、今後ともよろしくお願い致します。

さて今回も、前回の『Daytime Nighttime Suffering』に続いて、シングルA面ではないけれどポールのソロ・キャリアには欠かせないナンバーを取り上げたいと思います。その証拠に、『Daytime Nighttime Suffering』と同じく、この曲も2001年発売の2枚組ベスト盤「ウイングスパン」にも収録されています。さてそれは一体・・・?そう、お分かりですね。ウイングスの名盤として名高いアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」(1973年)に収録されたブルース・ナンバー『Let Me Roll It』です。この曲は、シングルA面でこそないものの、ポールがお気に入りとしている曲であり、またファンの間でも大変人気が高く、いまや現役でライヴ演奏される数少ないウイングスナンバーとなっているほどです。どの辺りがポールやファンを惹きつけるのか?そんなこの曲の魅力について、今日は語ってゆこうかと思います。

思えばアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」ほど奇跡的なアルバムはポールのキャリアにないかもしれません。なぜなら、最低最悪の状態でレコーディング・セッションが始まったからです。1973年夏、相次ぐヒット曲の連続やライヴでの成功で順風満帆に舵を切っていたウイングスが、次なるアルバムのレコーディングの地に選んだのはアフリカはナイジェリアのラゴス。ポールの「休暇気分でアルバムを作りたい!」という思い付きで決まったスケジュールでしたが(苦笑)、ここでまさかの事態が発生します。ラゴス行きを前後して2人のメンバー(ヘンリー・マッカロク、デニー・シーウェル)の脱退を見ることとなったからです。「音楽的見解の相違」で抜けたヘンリーはともかく、シーウェルには「アフリカなんぞには行きたくない!」とフライト直前に逃げられてしまう有様(汗)。メンバーの脱退と言えば後のアルバム「ロンドン・タウン」セッションもそうですが、その時とは違い制作に全く取り掛かっていないゼロの状態での出来事(しかもウイングスでは初の脱退事件)にポールは動揺を隠せませんでした。こうしてセッションはウイングスに残留したポールとリンダ、そしてデニー・レインの3人だけで1からやらねばならなくなりました。さらに、ラゴスに着いてからがまた大変。デモ・テープを盗まれ、地元ミュージシャンとの軋轢で悩み、おまけにポールが熱中症で倒れるというハプニングまで起きてしまいます。まさに「踏んだり蹴ったり」、「泣きっ面に蜂」。スタジオまでもが未完成という危機的な状況にポールも到底休暇気分にはなれませんでした。もしデニー・レインがいなかったら、レコーディングは頓挫していたのではないか・・・、そう思えるほどの大ピンチを迎えていたのです(まぁ、デニーが抜けてポールとリンダだけになってしまったらそれはもはや「ウイングス」とは呼べないのですが)。

しかし、ここで終わってしまうウイングスではありませんでした。相次いで起きた災難が残留組3人の結束を固めたのです。ポールとリンダの絆はもちろん、デニーが非常に協力的でレコーディングはスムーズに行きました。メンバー脱退で欠落したリード・ギターやドラムスのパートは、元祖マルチ・プレイヤーのポールが大活躍することで補うことに成功、バンドとしての体裁を保つことができました。また、ポールが既に書き溜めていた曲の数も多く、さらにそれらが偶然にもポールでは最高級のメロディを持つものばかりだったため、これまでのウイングス作品では珠玉の名曲揃い、最高水準のラインアップとして発表することができました。ラゴスから持ち帰った録音に加えられた効果的なオーケストラ・アレンジも功を奏し、3人の奮闘で以前よりも完成度の高いアルバムが生まれました。それこそ「バンド・オン・ザ・ラン」です。これが1973年冬に発売されるや否や、ファンはもちろん一般リスナーや評論家からも高い評価を受け、大いに売れまくったことはご承知の通りですね。アルバムからのシングルも相次いでヒットしアルバムの知名度をますます上げるに至り、気がつけば「1973年ビルボード年間チャート3位」「グラミー賞3賞獲得(最優秀ポップ・グループ賞、グループ歌唱賞、最優秀プロデュース賞)」「ローリング・ストーン誌“アルバム・オブ・ジ・イヤー”」と大快挙を成し遂げていました。こうしてウイングスは3人の連携で起死回生の大成功を収め、その名声を確かなものにしたのでした。まさに奇跡的です。こうして、「バンド・オン・ザ・ラン」はウイングスの名盤のみならず、「'70年代ロックの歴史的名盤」とまで評されています。

・・・とはいえ、ビートルズの「サージェント・ペパー」がそうであるように、「歴史的名盤」という称号は必ずしもふさわしいとは言えないのが、辛口ですが1つの現状であるのもまた事実です(汗)。「サージェント・ペパー」の場合は「初のコンセプト・アルバム」としての評価がことさら高いのですが、「バンド・オン・ザ・ラン」の場合はウイングス(特にポール)の底力が見せた大逆転劇と、シングルヒットの恩恵(言わずもが『Band On The Run』『Jet』)が高評価につながったと言えるでしょう。もちろん収録曲それぞれがとても質のよいものばかりであることは疑いもない事実で、それまでのウイングスのアルバムでは最高の出来なのですが・・・、シングル曲以外は小振り、という感がぬぐえないのです。ここら辺は非常に個人個人で意見が違うので難しい所なのですが、まぁ簡単に言えば「歴史的名盤」として聴くと物足りなさ・裏切り感を味わうというわけです(苦笑)。

と、ウイングスの名盤「バンド・オン・ザ・ラン」について振り返ってみました。そんな一発逆転の名盤で生まれた珠玉の名曲の中の1つが、今回紹介する『Let Me Roll It』です。名盤の中の名曲・・・と来るだけで、「どれだけすごい曲なんだろう!」と思ってしまうことでしょう。それでは、実際にこの曲の特徴を見てゆきながら、アルバムうんぬんを差し置いたこの曲の魅力を語ってゆきましょうか。

この曲は、大きく分ければロック・ナンバーに当たります。ポップやバラードと並んで、ポールがよく書くスタイルですね(あまり先入観的イメージに挙げられないのが悲しいけれど・・・)。そしてさらに分類すれば、この曲はブルースの要素を多分に持ち合わせたブルース・ロックと言えます。ここで皆さんは「ポールがブルース!?」と思うはずでしょう(苦笑)。確かに、一般的なポールのイメージからはおおよそ接点のないようなジャンルですよね(ビートルズ時代には例を見ないし)。しかし、実はポールはブルースにも興味を示していて、時折その作風に手を染めることがあります。例えば、『On The Way』『I Wanna Cry』『Broomstick』などなど・・・(ちょっとマニアックですが)。こうした曲ではいつもの甘ーい雰囲気の作風から一線を画した渋さ満載のメロディや演奏を繰り出しています。そして、この曲が発表された'70年代前半もまた、ポールが一時的にブルースに傾倒していた時期でした。ちょうど世間的にもブルースがちょっとしたブームになっていた時期ですが、ポールもそれにあやかって・・・と言った所だったのでしょうか?当時のウイングスのメンバーであるヘンリーにブルース嗜好があったことも影響したかもしれません。この曲のちょっと前には『Wild Life』なんてもろブルース丸出しのロック・ナンバーを書いていますし、当時のライヴでは『1882』という別のブルース・ナンバーも披露しています。こうした流れの余波なのか、この曲でも単なるロックだけでなくブルース特有の“ブルージーな”味を楽しむことができます。これは後の『Letting Go』『Beware My Love』といったウイングス・ナンバーにもつながる味わいです。

しかし、ここで面白いことがあります。ポールの書くブルースというのは、どうも本格的なブルースになりきれず、ブルース“風”にとどまってしまっているのです。いわば、“似非”ブルースと言うわけです(苦笑)。私は別段ブルースに耳の肥えた者ではありませんので詳述はできないのですが(汗)、ブルースの割には異様にポップなメロディ・コード進行が散見されるのです。ポップと言えばポールの得意分野。その地色は得意分野ゆえに強かったのでしょう。そのため、ポールのブルースは「ブルースに挑戦してみたけれど、どうしても体に染み付いたポップ魂が抜け切れなかった」という感じになってしまっています。例えば、シンプルなコードもそうですし、メジャーキーべったりな所もそうです。渋ーいブルースにしては簡潔で覚えやすいメロディ、これがポール流ブルースでしょうか。あまり新たなジャンルに深入りしすぎない(=深入りできない)ポールらしいですし、自らのポップ・センスと融合させてオリジナリティあふれる「マッカートニー・ミュージック」を生み出してしまうポールらしいですね。そしてこの『Let Me Roll It』も、ブルースと言ってもずいぶんさっぱりして、それほど渋くない、どちらかと言えばキャッチーな“似非”ブルースであります。ちょっと聴いただけでは「ブルースだ!」と思わせないのがその証しですね。

さて、先ほど「バンド・オン・ザ・ラン」が一概に「名盤」と呼びづらい点がある・・・というお話をしましたが、その大きなポイントとして挙げられ、このアルバムの大きな特徴にして長所にしてさらに短所でもあるのが、3人だけでレコーディングが行われた、という点です。つまり、ウイングスのメンバー3人でほぼすべての楽器を演奏しているというわけであります。もっと言えば、リンダのキーボードとデニーのギターを除き、演奏の過半数(リード・ギター、ドラムス含む)はポール1人の手によって繰り広げられているのです!これはポールのマルチ・プレイヤーぶりの賜物であり、そのおかげでかろうじてバンドとしての体裁を保つことができた・・・ということは前述しましたが、それでもバンドは「不完全」のままであることは否定できません。たとえ元祖マルチ・プレイヤーとして知られるポールでも、そこはどうしてもカヴァーできませんでした。もしメンバーが脱退せず5人編成のまま録音していたら、もっとバンドらしいまとまりあるものになっていたはず・・・そう思えてしまう演奏なのです。むろん現在聴ける3人編成の演奏もなかなかなのですが、何かもう1つぐっと来ない、いわば70%程度の水準です。そう、決して100%ではないのです。これが、隙のない名盤「バンド・オン・ザ・ラン」の大きな欠点であります。

特に、ドラムスに関してはその不完全ぶりが露骨に出る結果となってしまい、大きなネックとなっています。というのもポール、ドラムスが飛び切り上手な時もあれば思い切り下手な時もあるからです。ポールのドラミングといえば、かつての『Back In The USSR』や『Dear Prudence』のように「神業」的な迫力満点のプレイもあることはあるのですが、「バンド・オン・ザ・ラン」セッションでは残念ながらその域に達していません。これはスタジオの録音状況が悪くあまり上手く録れていないのも要因ですが、どうもこの時期のポールのドラミングはイマイチなのです。このモコモコしたドラミングが『Mrs.Vanderbilt』や『Helen Wheels』のように、下手だけど妙にツボをついている、いわば「ヘタウマ」ドラムスになっていて絶妙なムードになっているのならまだ長所として考えられるのですが、『Jet』のようなロック・チューンでは非常に迫力に欠ける、物足りなさいっぱいの印象を与えてしまっています。ポール独特のドラミングが裏目に出た結果となってしまいました。

そして何を言いたいのかといえば、『Let Me Roll It』もまた、「不完全バンド」でレコーディングしたこと・・・特にポールのドラミングが決定的な欠点になってしまっているのです。さらに、ひどい言い方をしてしまえば、「歴史的名盤で一番の汚点」とも取れてしまう、中途半端な仕上がりなのです(汗)。まさに、3人編成のウイングスの悪い点が凝縮され、浮き彫りになった感じです。さっきご紹介したようにブルース・ロックであるこの曲は、『Jet』と並んで迫力が売り物の曲なのですが、演奏がそれを台無しにしてしまっている感が強いのです・・・。では、どんな点がいけないのか、ちょっとチェックしてみましょう。

まず、曲構成が少し弱点となっています。この曲の構成は単純明快に、メロとサビを繰り返すというものでそこは分かりやすい曲作りを常日頃心がけているポールらしいのですが・・・、この曲ではそれを4度も繰り返しています。そのため、ちょっとだらだらしたような感じが出てしまっています(汗)。まして、この曲はブルースらしくスロー・テンポなので余計冗長な雰囲気がします。同じくブルース・ナンバーの『Wild Life』や、後年のバラード『Waterfalls』などにも言えますが、ポールには同じパターンを何度も何度もしつこく繰り返すという癖があり、リスナーに時折「くどい!」と思わせてしまうのでした。

そして、その冗長さを露骨にしてしまったのが演奏です。アルバム随一のロック・チューンとくれば、皆さん誰もがダイナミックな演奏を想起することでしょう。まさに演奏が幅を利かせる曲なのですが・・・。しかし、この曲ではそれが全く見られないのです。逆に、迫力が微塵もないままメリハリなく進行してゆきます。また、前半と後半で何かアレンジが変わるわけでもなく、似たような演奏がずーっと続くので、淡々としてしまっています。この曲のメインとなるのは、ギター・サウンドです。これはロックらしいですね。特に耳に残るのは、曲中幾度も繰り返し登場するハードなリフです。これは2本のリード・ギターによるもので、リード・ギタリスト不在の中どちらもポールが弾いています。曲の印象を決めてしまうような印象的なフレーズは、キャッチー路線を貫くポールならではとも言えますが、悲しいことにこの曲では冗長さを助長するような要素になってしまっています(汗)。何度も何度もしつこく出てくると、余計「くどい!」と思わざるをえません。しかし、これがポールの心の中に深く残る名演であることは、この後触れます。空気を切り刻むかのような鋭さは冗長さ抜きにすればかっこいいですね。一方、デニーが弾くリズム・ギターは、一定のカッティングをするだけでさらに淡々としています。ポールが弾く渾身のベースラインは太い重低音を聞かせていて、なかなか聴き応えがあるのですが、これまた音数が非常に少なくシンプルそのもの。歌の途中からはオルガンが入りここでようやく音が少し厚くなりますが、演奏は恐らくリンダによるものらしく、お得意の指一本弾きのため重厚さとはかけ離れたチープさすら感じさせるものになってしまっているのが残念な点です・・・。なぜかクリスマス・カロルを思わせてしまう音なのが微笑ましいですが・・・(笑)。このように、イメージとは裏腹に全体的に隙間だらけのやけに薄ーい音作りであります。特にインスト部分ではスカスカ感が大いに実感できます。しかも表情の変化もなく淡々としているのですから、冗長さが前面に出てきてしまうのは致し方ないでしょう。

そして・・・、一番問題なのが先述のドラムス(by ポール)です。ギターやベースのメロディがシンプルでも、ドラミングがメリハリついたものであったら逆転ホームランでシンプルながらぐいぐいと引き込ませてゆく迫力のロック・サウンドになっていたはずなのですが・・・(ジョン・レノンのアルバム「ジョンの魂」がいい例)。こともあろうか、この曲でのドラミングはただただ無難なリズムを刻むだけの単調なもの。目立ったフィルインなどもなく、べたーっとした感じで終始進行してゆきます。一応要所要所でシンバルを入れてはいますが、それも素人ドラマーぽさがボロクソ出た格好の・・・言ってしまえば何とも「ダサい」「しょぼい」プレイです(汗)。ポールに「やる気あるのか?」と問い詰めたくなってしまうような、ブルース・ロックにしてはやけに迫力のないドラムスです。これが大きく作用して、ロックらしからぬだらだら加減が余計引き出されています(汗)。エンディング間際のフェイントのようなフィルインだけはいいアクセントとなっていて評価できますが・・・。ドラマー・ポールの短所が、一番出てはいけない曲で出てしまった、そんな感じです。

さらに、後処理も何とも中途半端なものです。実際、この曲の演奏は元々アドリブを交えながらかなり長く続いていたそうなのですが、それをアルバムに収録する際間奏の部分を大幅にカットしたそうです。しかし、そのカットの仕方がイマイチよくないのです。間奏から歌に戻る部分がまさにそれ。普通ならもっとダイナミックなフィルインなどでドラマチックに歌に戻るべきなのですが、それがここではのっぺりとしたまま戻っている感が強い編集がされているのです。そのためにぐだぐだっとした空気がますます浮き彫りになってしまっています。もっと真剣に取り組んでいたら、もっと効果的なアレンジを施せただろうに、その試行錯誤の途中で放り投げてしまったかのようです。まるで、デモ・テープを聴いているかのような印象を与えてしまうのもこれでは仕方ないでしょう(汗)。あの切羽詰った中、3人でとにかくアルバムを完成させたいというポールの焦りは痛いほどよく分かりますが、その焦りが元でこの曲を制作中の段階で発表してしまったことはなんだか残念です。もしかしたら、あと少しリハーサルを重ねてもっといいテイクができていたら、こんな冗長でメリハリのない演奏・構成にはなっていなかったはずでしょう・・・。もちろん、ポールもドラムスを熟練するか、誰かプロのドラマーを呼ぶかして・・・。

とはいえ、曲そのものはポールのブルース・ロックでもずば抜けたキャッチーさとかっこよさを兼ね揃えたメロディであり、やはり「バンド・オン・ザ・ラン」を珠玉の名曲の塊にしている一翼を担っています。ポールらしいポップ・センスと、ブルースらしい渋さを程よくまぶしたらこうなるのでしょうか。そして、演奏もぐだぐだしながらも、名演も光る箇所はあります。特に、ハードなギター・リフはこの曲随一のロック魂を全開させていて印象的です。スタジオ・ヴァージョンでは残念ながらそれが生かしきれていませんが・・・。曲自体の素質が決して悪くないということは、この後お話します。

ポールのヴォーカルも、ブルースを意識したような渋さを漂わせた歌い方を試みています。印象に残るのは、ヴォーカルにかけられたエコー。ポールの楽曲にしては結構深めに施されていますが、これがスカスカな演奏を埋めるような形になっているのが面白いです。思えば後年の『On The Way』もそうでした。後半にかけてシャウト交じりになってゆく辺りが、ブルージーな味が出ていておいしいですね。ただ、演奏と同様少し迫力に欠けるというより、本気で歌っていないのが、ロック面で見ると惜しい所でしょうか・・・。よく聴けば最後なんか目いっぱいシャウトしているんですけどね。特にコーラス(ポールの多重録音?それともデニー?)は演奏のチープさに負けてしまっている気がします。節ごとに歌い回しを微妙に変える辺りは聴きがいがあり、ポールがお得意とする粋な小技なので、それができるならもっと練ったアレンジをしてほしかったという思いもします。さっきからこればっかりですが(苦笑)。うーん・・・、ヴォーカルも別テイクで録り直していたらもっと迫力あるものができていたかも?

興味深いのは歌詞です。この曲の歌詞は、別に面白くも何ともない、たった7ヴァースの繰り返しなのですが、そこには「きみは僕の手のひらに“愛”をくれたんだよね」と恋人からの愛に感謝しつつ、その感謝の念を車輪に例えて「その車輪、君へ転がそう」と歌うシンプルなラヴ・ソングが込められています。これだけだとどうってことのない内容ですが、実はこの歌詞が当時いろいろ噂になりました。そこで出てくるのは、ポールのよき相棒であった元ビートルズのジョン・レノンであります。当時のポールとジョンと言えば、ビートルズ解散以降険悪な仲となり、お互いへの非難を暗に自分の歌に託したことが話題となりましたが、そうした中「その車輪、君へ転がそう」と歌われるこの曲はリスナーの間で「ポールがジョンに向けて和解を呼びかけたものなのではないか?」という憶測を呼んだのです。その根拠となったのが、ブルース風の曲調と、後半のシャウト交じりのヴォーカル。これが、ジョンがビートルズ時代に書いた『Yer Blues』を意識したのではないか?と思われたのです。そして、あの延々と続くギター・リフに関しても、ジョンのソロ・シングル『Cold Turkey』のリフを思わせることがその噂を拡幅させるに至りました。確かに、ポールにしてはブルース色が出ていますし、どちらかと言えばポールよりもジョンが「プラスティック・オノ・バンド」で演奏したロックナンバーに似た作風であります。しつこく繰り返されるギター・リフも、確かに『Cold Turkey』をほうふつさせる所があります。「ポールは冷え切った関係を修復すべく、あえてジョンの作風に手を染めてジョンに仲直りを申し出たのではないか・・・?」というのが、この曲に対するファンの推測でした。

しかし、ポールは当時のインタビューで「僕にはそう聴こえない」と否定。「テープのエコーの使い方はジョンっぽいかもしれないけど、エコーの使い方なんてジョンの専売特許じゃないだろ」とあっさりファンの期待を切り捨ててしまいました。こうして、「ポールがジョンに和解を呼びかけるため『Let Me Roll It』を書いた」という説は打ち砕かれたかのように見えました・・・が。否定したはずのポール、近年のインタビューでは一転してジョンを意識したことを認めるような発言をしています。「ツイン・リード・ギターがジョンっぽいと思われたんだろう」と指摘した上で、「あの曲はジョンと録りたかったね」と一言。さらには、「ビートルズの曲だったらよかったのに」と、ウイングスを否定するようなコメントも残しています・・・!これには、時代の流れによるポールのビートルズやジョンへの再評価、いわゆる「ビートルズ偏重主義」も影で作用しているのでその信憑性には疑う余地はあるのでしょうが、もしかしたら、この曲を書く際頭のどこかではジョンを意識していたのかもしれません。1971年の『Dear Friend』までポールはジョンへ向けた隠れたメッセージ・ソングを発表してきましたが、もしこのことが事実ならその2年後までそうしたメッセージが続いていたことになります。そして、それはアルバム「ラム」の頃のような非難や、『Dear Friend』のような諦観ではなく、「和解」だったのです。'70年代後半になるとポールもジョンと徐々に仲を取り戻しているようなので、あながち嘘ではないかもしれませんね。

ジョンとの関係を示唆された思い出があるからか、ポールはこの曲をことのほかお気に入りにしているようです。やはり、無二の親友を思わせる曲なら、たとえ他人から指摘されたことでも感慨深いものになってゆくのでしょう。ベスト盤「ウイングスパン」の「HISTORY」サイドに収録したのも、そうしたことあってかもしれません。そしてその思い入れは、やがてある部分で突出してゆくようになります。それは、ライヴでの演奏です。この曲は、ウイングス時代から現在に至るまで、ほぼ欠かさず演奏されている、ポールのコンサートにおいての定番曲となっているのです!ポールの深い思い入れがよく伝わってくる事実です。今となっては、ポールのライヴで取り上げられる数少ないウイングスナンバー、さらにはソロナンバーです。他にも星の数ほど名曲があるポールが、それらを差し置いてことさらこの曲を偏愛して演奏し続けているんですから、その思いは半端ではないですね!

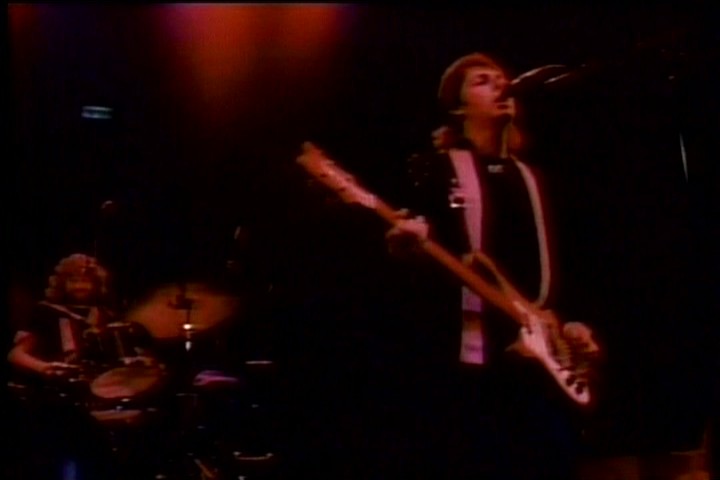

この曲のライヴ演奏の歴史は長いです。最初にライヴで取り上げられたのは、1975年のウイングス・英国ツアー。ウイングスが再び5人編成となり、ジミー・マッカロクとジョー・イングリッシュという最強メンバーが加入した最高のラインアップでの初めてのコンサートでした。さらに、この英国ツアーを筆頭に始まった一連のワールド・ツアーでも続けて演奏され、翌1976年に大成功を収めた全米ツアーでも披露されました(この時の模様はライヴ盤「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」と映画「ロック・ショー」に収録)。次にこの曲が取り上げられたのは1980年に予定されていた日本公演で、リハーサル音源が残っているほどでしたが、残念ながらポールが日本で逮捕されたため幻に終わってしまいます(汗)。その後しばらくブランクが空いていましたが、1993年のニュー・ワールド・ツアーで今度はソロとして再び演奏されました(ライヴ盤「ポール・イズ・ライヴ」収録)。それからはポールのお気に入り度が増したのか、毎回のようにコンサートで演奏されています。2002年からのワールド・ツアー(ライヴ盤「バック・イン・ザ・US」「バック・イン・ザ・ワールド」収録)、2004年のヨーロッパ・ツアー、2005年の米国ツアー、2007年からの各地での単発コンサート、そして2009年の全米ツアー(ライヴ盤「グッド・イヴニング・ニューヨーク・シティ」収録)&ヨーロッパ・ツアー・・・。名実共に定番化の様相を見せています。

この曲のライヴ・ヴァージョンは、スタジオ・ヴァージョンとは一線を画した魅力がいっぱいあります。オリジナルでは薄っぺらでデモ・テープのようなチープで単調なサウンドだったのが、ライヴになると迫力が全く異なってくるからです。不完全でない、しっかりリハーサルを重ねて意気投合したバンドならではの生きたグルーヴとハードでダイナミックな熱演が表に出てくるからです。ツイン・リード・ギター1つ取っても、その切れ味の鋭さは全然違います。そこに、野太いベースと、オリジナルのクリスマス・カロルぽさが全くない(笑)技巧的なオルガンが入って、骨太のバンドサウンドに変貌しています。そして何と言っても大きな違いが、メリハリの効いたパワフルなドラミングでしょう!これはオリジナルのポールの下手なプレイとは雲泥の差です。オリジナルもこのくらいの力強さがほしかった!と言いたくなるような、アドリブ交じりの派手なリズムで演奏を支えます。ライヴ・ヴァージョンを聴いてしまったら、もはやオリジナルが貧弱にしか思えなくなってしまう・・・そのくらい演奏の力量に開きがあります。また、オリジナルでは適当にごまかしていた間奏から歌へ戻る箇所も、ここでは短めで冗長さをなくし、フィルインを交えてドラマチックな戻り方に変えられています。そして、エンディングはあのフェイントでハードに締めくくっていて、こちらも好感度が上がっています。そして、ポールの迫力あるヴォーカル。オリジナル以上にアドリブ交じりで、眉間にしわを寄せてのシャウトは、ライヴでしか味わえない醍醐味です。このように、この曲はライヴで大きく生まれ変わった、というより本来の素質がよく表れたと言えるでしょう。ライヴ・ヴァージョンを聴かずして、この曲の魅力を知り尽くした!とは言えないです。ウイングス、「ランピー・トラウザーズ」、そして現在の若手バンド、いずれの演奏もかっこよく定評が高いですが、特に現役時代のウイングスの演奏は最強ラインアップだけあってとりわけ迫力満点です。

ちなみに、ライヴ・ヴァージョンに関しては時代ごとに微妙にアレンジが異なります。ウイングス時代は、ポールはいつもの担当楽器であるベースを弾いています。代わりにツイン・リード・ギターを弾くのはデニーとジミー。特にジミーによる激しいリフはかっこいいです!(別にデニーが悪いとか、そういうわけじゃないですよ?)オルガンはリンダさんが再現。また、ウイングスのライヴ・ヴァージョンは、間奏後の1節分を省いて短めに終了するという変更が加えられています。延々と続くくどさはなくなったかもしれませんね(苦笑)。一方、ソロになるとポールはリード・ギターを弾くようになり、その時のリード・ギタリストとツイン・リード・ギターを披露します。これは、ポールがリード・ギターを弾きたいからか、ジョンとの思い出のあるフレーズを弾きたいからかは分かりませんが、現在に至るまでポールは必ずギターに持ち替えて演奏します。1993年のニュー・ワールド・ツアーの際には、ロビー・マッキントッシュと共にステージ上のゴンドラに乗りツイン・ギターを披露、ポールの雄姿が見たい多くのファンを喜ばせたのでした(笑)。なお、この時の構成は、間奏後の1節分を省く代わりにもう一度リフレインを持ってくるという独自のもの。アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」の25周年記念盤(1999年発売)では、ニュー・ワールド・ツアーのリハーサル音源(1993年2月5日)が収録されていますが、間奏のオルガンがオリジナルとは比べ物にならないほどワイルドなメロディになっていることが分かります(リンダに加えてポール・“ウィックス”・ウィッケンズも一緒に演奏しているからか?)。この音源のイントロには、ポールがこの曲について語るインタビューがかぶさっていますが、ジョンについて触れているのが興味深いです。そして、2002年のワールド・ツアー以降は今度はオリジナルと同じフル・ヴァージョンで演奏されています。その割に冗長さを感じさせないのは、ライヴ演奏の熱気のおかげでしょう。ポールは相変わらずリード・ギターで、今度はラスティ・アンダーソンとツイン・ギターを演奏しています。映像作品を見ると、歌いだしの部分ではギターの出番がないので、ポールは手振りを交えながら歌っています。なんだか面白いですね(笑)。さらに面白いのは、2003年4月の英国ツアーから、この曲が終わった後にジミ・ヘンドリックスの『Foxy Lady』(1967年)という曲のさわりをアドリブで演奏していることでしょう!(演奏しない時も稀にあるらしいですが・・・)元々ジャム・セッションでやっていたものが、いつしか本番でもやるようになったらしいのですが、『Hey Jude』の前にしばしば置くフェイントと同じくポールの遊び心を感じさせます。2009年全米ツアーの模様を収録したライヴ盤「グッド・イヴニング・ニューヨーク・シティ」でもこの曲の後に『Foxy Lady』を演奏していますが、その後のMCで「これはジミに捧げた」と話しているのが印象的です。ジミといえば、ポールの『Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band』を発売直後にライヴで取り上げた、ポールにとっては思い出の人物ですね。

この曲について、あと少しだけ補足を。この曲は、アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」からのシングルカット「Jet」のB面にも収録されています。まぁ、アルバムに収録されたものと同じものが入っているだけなのですが・・・。ちなみに、ファースト・プレスのみはB面が『Mamunia』だったという逸話もあります。それにしても、今思えばシングル「Jet」はA・B面双方がポールのお気に入りである強力盤だったというわけで、すごいですね。それから、アウトテイクですが、残念ながら「バンド・オン・ザ・ラン」セッションのアウトテイクが発見されていないのでスタジオ・アウトテイクは見つかっておりません・・・。それ以外で珍しいものと言えば、1974年の「One Hand Clapping」セッションの演奏と、1980年の日本公演リハーサルでしょうか。私は両方聴いていないのですが(汗)。

最近のポールはことさら「ビートルズ偏重主義」が激しく、いかがなものかと思います。もちろん、ポールがビートルズを積極的に見つめ直すことになった1989年からの動きはビートルズ・ファンとしてはうれしいものがあります。しかし、その分ウイングスや'70年代、'80年代のソロ・キャリアが軽視されるのは不満な点です('90年代以降の曲も使い捨てカメラ状態だし・・・)。ビートルズは確かに素晴らしいバンドでしたが、同時にウイングスも素晴らしいバンドだったはず。ウイングスはビートルズに比べて今ではマイナーに甘んじてしまい世間一般に知られなくなってしまっていますが、このままではウイングスの魅力が風化してしまいます。それなのに2005年の全米ツアーのセットリストは・・・ビートルズナンバーだらけ!ウイングスなんて『Jet』『Let Me Roll It』『Band On The Run』『Live And Let Die』の4曲だけ!しかもどれも定番中の定番・・・。これは危機的状況です(2007年以降徐々にましになりましたけどね)。そんな中この『Let Me Roll It』が演奏され続けているのはうれしいことですが、これも徐々にマンネリ化してきている気がします(汗)。ポールの思い入れも分からなくはないし、ウイングスナンバーが長寿でいてくれることは素直にありがたいのですが、他にも長らく演奏していないウイングスナンバーはごまんとあるはずです。それらが演奏される機会が奪われているような気がしてならないのです。ポールには、そろそろこの曲をセットリストから外して、新たなウイングスナンバーを取り入れてほしいですね(苦笑)。きっとファンの多くがそう思っていることでしょう。この曲の代わりに『Hi Hi Hi』とか『Junior's Farm』を演奏したらどれだけ盛り上がるか・・・。まだウイングスのNo.1ヒットで一度もライヴ演奏されていない曲もあるというのに・・・(ヒント:私が一番好きなマッカートニー・ナンバー!)。ポールは「ウイングスパン」や「The McCartney Years」で本当にウイングスを見つめ直したのでしょうか?

今回は全体的にスタジオ・ヴァージョンへの愚痴ばかりになりましたが(汗)、私個人的にはそれなりにスタジオ・ヴァージョンも楽しんでいます。むしろどちらかと言えば好きなのはオリジナルの方だったり(笑)。確かにチープだし、ロック・ナンバーとして楽しむ分ではダメダメでしょうけど・・・。でもなんだか憎めないんですよ。中途半端なのがポールらしい、というか。あのオルガンの音色も、クリスマス・カロルにありそうで今の季節にぴったりかなぁとか(笑)。間奏のお粗末な編集も、なぜか笑って許せてしまうんです。こういう所にポールの人間らしさが感じられる・・・のでしょうか。(私って寛容すぎでしょうか?)ちなみに、ライヴ・ヴァージョンならウイングスを推すべきなのでしょうが、60歳を超えても現役魂炸裂!ということで「グッド・イヴニング・ニューヨーク・シティ」ヴァージョンがお気に入りです。『Foxy Lady』付きだし。アドリブ満開なのがまたかっこいいんですよね。今度は別の曲でもこんなアレンジ聴きたいですね。

さて、更新が大変遅れてしまった「Jooju Boobu」の次回更新は明日を予定しています。その次回紹介する曲のヒントは・・・「諦観」。お楽しみに!

(2009.12.28 加筆修正)

(左から)英米で7位まで上昇したシングル「ジェット」。実はこのB面がこの曲でした。今思えば強力なカップリング!そしてどちらもポールのライヴの定番(苦笑)。

アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」。3人編成で作り上げたウイングスの起死回生の名盤。極上のメロディを揃えた、統一感ある一枚!ただこの曲は・・・(笑)。

ベスト盤「ウイングスパン」。ポールがお気に入りのため、現在はこのアルバムでも聴くことができます。