Jooju Boobu 第61回

(2005.10.06更新)

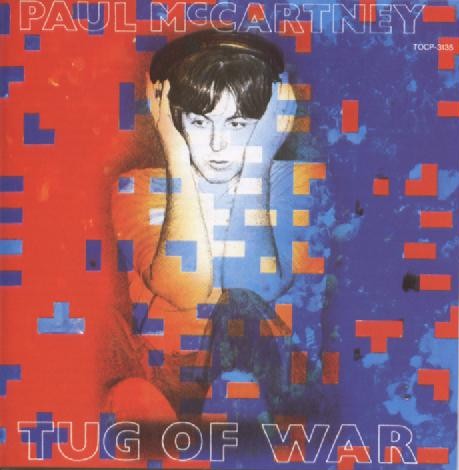

Get It(1982年)

今回の「Jooju Boobu」も、前回の『Ballroom Dancing』に引き続き、ポールのソロ・アルバム「タッグ・オブ・ウォー」(1982年)からピックアップします。今回は、「ロカビリーの神様」として数多くのアーティストに多大な影響を与えたロック・スター、カール・パーキンスとのデュエット曲『Get It』を紹介します。ポールも例外にもれずパーキンスの影響を受けた1人であり、音楽の大先輩に当たる人物として尊敬していたのですが、この曲のセッションでついに憧れのアイドルとの夢の共演を果たしたのでした。同時期に発表されたスティービー・ワンダーやマイケル・ジャクソンとのデュエットの陰に隠れがちですが、これに続く一大スター同士のデュエットが楽しめます。今回は、ポールとパーキンスの交流関係に触れつつ、そんなこの曲の魅力を語ります。

今回は、まずはこの曲でポールとデュエットを果たしたキーパーソン、カール・パーキンスについてざっと説明しておきましょう。パーキンスは1932年、米国はテネシー州の貧しい農家に生まれました。幼少期に黒人労働者たちと共に過ごす時間が多かったことが、彼が黒人音楽の影響を受けるきっかけとなりました。やがてパーキンスは居酒屋などで演奏するパフォーマーとして音楽活動を始めます。この時まだたったの14歳だったのですから早熟ぶりに驚きです。そして、仕事をする傍らで、兄と弟との3人でザ・パーキンス・ブラザーズ・バンドとして方々で活動を続け、地元で有名になってゆきます。そして1954年10月、サン・レコードのオーディションに合格。翌年に本格的な音楽デビューを果たします。ちなみにデビュー曲は『Movie Magg』。後にポールがアルバム「ラン・デヴィル・ラン」でカヴァーしています。この後ジョニー・キャッシュなどと親交を深めつつ順調に活動、そして1956年に発表したシングル『Blue Suede Shoes』が大ヒットを記録します。これで一躍時の人となったパーキンスは、サン・レコードやコロンビア・レコードで『Boppin' The Blues』『Matchbox』などのヒット曲を生み出しました。

'60年代以降は以前ほどにあまりヒット曲も出なくなり、ミュージック・シーンを一歩下がった所から見守るようになってゆきましたが、彼の後に登場した様々なアーティストとのコラボレーションを通して数多くのアーティストに多大な影響を与えました。ロック・シーンが様変わりした'80年代以降も時折コンサートに顔を出し、大御所的存在として健在ぶりをアピールしていました。しかし、喉に癌を患い、1996年の「ゴー・キャット・ゴー」を最後のアルバムに、1997年の「モンセラット島救済コンサート」を最後のコンサートとし、1998年1月19日に65歳で惜しくも亡くなりました。それでも、1987年にロックの殿堂入りを果たし、多くの曲がロックのスタンダードとしてカヴァーされているパーキンスは、今でも多くのファンから「'50年代ロカビリーの神様」として尊敬されている存在です。

多くのアーティストに影響を残したパーキンスですが、ビートルズはその中でもとりわけパーキンスを愛好したミュージシャンであり、メンバー4人全員にとってのアイドルでした。例えば、ビートルズはパーキンスの『Honey Don't』『Matchbox』『Everybody's Trying To Be My Baby』を現役時代に公式発表していますし、『Blue Suede Shoes』『Lend Me Your Comb』『Sure To Fall』といった曲もラジオ番組やジャム・セッションで演奏していて、こちらも公式発表されています。また、有名な逸話として、1964年5月にパーキンスがチャック・ベリーと共にコンサートしに英国を訪問した際、ビートルズがパーティーに招待し、さらには目の前で『Honey Don't』などをレコーディングし、パーキンスをいたく感動させたという話も残っています。ビートルズ解散後も各メンバーはパーキンス・ナンバーを取り上げており(例:ジョン・レノンの『Blue Suede Shoes』、リンゴ・スターの『Sure To Fall』)、『Honey Don't』にいたってはメンバー全員がヴォーカルを取った経験があるほどです。このように、パーキンスはビートルズにとってチャック・ベリーやバディ・ホリー、リトル・リチャードやエルビス・プレスリーなどと肩を並べるほどの憧れの存在だったのです。

ビートルズのメンバーのうち、パーキンスに最も影響を受けたのはジョージ・ハリスンで、1985年には「ロカビリー・セッション」と呼ばれた音楽番組でリンゴと共にパーキンスと共演を果たすなどライヴで一緒することが多かったのですが、ポールもまたパーキンスを敬愛していて、近年のライヴのサウンドチェックでは『Honey Don't』や『Matchbox』などを取り上げています。デビュー曲『Movie Magg』をカヴァーしたのは先述の通り。さらに、ポールの版権会社MPLはパーキンスの楽曲の版権を所有しています。そして、ポールとパーキンスの交流関係を語る上で忘れていけないのが、今回ご紹介する『Get It』です。

さて、いよいよ『Get It』の話に移ります。この曲が登場し、パーキンスとのデュエットが実現するまでの流れを見ておきましょう。

この曲が収録されたアルバム「タッグ・オブ・ウォー」は、前回『Ballroom Dancing』の項で触れたように、元々は活動停止中だったウイングスの新作用に製作されていたものを、途中でポール自身のソロに切り替えた作品です。これはジョン・レノンの死が影響を及ぼしたということは前回語りましたが、それと同じくらい重要な要素がありました。ポールがリーダーとして引っ張ってきて10年ほど続いた自らのグループ、ウイングスから脱却した理由の1つに、「同じことの繰り返し」の音楽活動に飽きていたことが挙げられます。同じ面子で曲をレコーディングし、それが集まったらアルバムを出し、そしてツアーに出る。そんなことが日常化していた現状にポールはマンネリ感を感じ始めていました。ウイングスの活動を停滞させた1979年夏に自宅に1人こもって完成させたソロ・アルバム「マッカートニーII」は、それを打破しようという思いの表れですし、これまたウイングスが活動休止していた1980年に「マッカートニーII」を発売したのもそうしたポールの心情が反映されていたのです。そしていざウイングスが束縛に感じられ、ソロ活動に戻ろうと考えた時、1人でやってゆくことに物足りなさを感じたとポールは言います。固定されたグループでもやりたくないし、完全に1人で行うソロ活動もしたくない。悩んでいたポールにヒントを与えてくれたのは、アルバム制作をソロに切り替える上でちょうどプロデュースをお願いしていたジョージ・マーティンでした。ポールにとって「音楽の先生」にあたるマーティンの一言、「どうして自分より下手な人間を使うんだい?ある分野ではきみの上をいく人間をどうして使わないんだ?」がポールにあるアイデアをひらめかせます。

それは、収録曲1曲1曲ごとに演奏に参加するミュージシャンを替え、曲によって適材適所に「自分より上を行く」ミュージシャンを招く方式でした。これは、自分がリーダーとしてメンバーを統制していたウイングスとは一線を画す試みでした。その結果、「タッグ・オブ・ウォー」セッションでレコーディングされた曲には、豪華な顔ぶれが揃いました。スティービー・ワンダー、リンゴ・スター、マイケル・ジャクソン、エリック・スチュワート・・・。招かれたこれらのビッグ・ネームたちは「バンド」のように複数の曲に一堂に会するのではなく、各自の特色に似合った2,3曲に個別に参加する形で共演をしました。バンドでも、ポール1人でもない、新たなコンセプト。この試みがポールの悩みを消し去り、さらにセッションで取り上げられた1曲1曲の質を上げ、結果的に「タッグ・オブ・ウォー」を名盤に至らしめたのです。

そして、このコンセプトに基づいてポールが思い描いた豪華ゲストの中に、カール・パーキンスの姿が浮かび上がったのです。きっとポールは、いつか「ロカビリーのアイドル」と共演できることをずっと夢見てきたのでしょう。ポールにとっては少年時代から憧れていた雲の上の大先輩。ビートルズ時代には共演などまだまだ考えられなかったでしょうが、そんなポールの夢は、ポールがアーティストとして実力をつけた1981年に実現することとなったわけです。ポールもパーキンスのように「ロック界の一大スター」として貫禄がついてきた頃、まさにいいタイミングでの共演でした。白羽の矢を立てられたパーキンスもこのオファーを快諾。早速セッションに向けた準備が始まりました。

レコーディングの地は、西インド諸島にあるモンセラット島のAIRスタジオ。「タッグ・オブ・ウォー」のプロデュースを手がけたジョージ・マーティン「先生」の所有するスタジオです。ポールは既に1981年1月28日からモンセラット島入りしてセッションを始めていました。そして1981年2月21日。ビートルズ時代以来、ポールとパーキンスは再会します。パーキンスは島に到着するとすぐにスタジオに向かったそうですから、パーキンスがセッションを非常に楽しみにしていたことがうかがえます。ちなみに、この数日後にはスティービー・ワンダーもモンセラット島入りしており、何気にすごいことになっていた島でした(苦笑)。そしていよいよ夢のコラボレーション・セッションが始まります。レコーディング前には軽いウォーミング・アップとして様々な曲を2人で演奏しましたが、その中には『Red Sails In The Sunset』や『When The Saints Go Marching In』といった'50年代のオールディーズの他、『Honey Don't』『Lend Me Your Comb』といったパーキンスの曲、そして『Please Please Me』『Love Me Do』といったビートルズナンバーも登場。ポールとパーキンスそれぞれの音楽への敬愛が伝わってきます。そして、和気あいあいとしたセッションが終了すると、ポールは参加してくれたお礼に金製のマネー・クリップをパーキンスにプレゼント。パーキンスはそのお返しにと、ポールに特注のギターを贈ったそうです。プレゼントだけでも豪華ですごいですね!それほど親密度を増したセッションだったのでしょう。

この曲は、ポール単独の作曲・作詞です。つまり、パーキンスとの共演に際してポールが用意した曲でした。曲調はもちろん!パーキンスの本領であるロカビリー。典型的なスタイルですが、ゆったりとした感じが出ている昔懐かしい雰囲気です。実はスティービー・ワンダーとのデュエット『Ebony And Ivory』もポールが単独で書いたものですが、この曲も『Ebony And Ivory』もぴったり共演者の嗜好性にはまっているのがすごいです。この曲も、一聴しただけでは「パーキンスが書いた?」と思わせてしまうほどの出来栄えです。ポールも、憧れのアイドルに共演して頂くのだからきっと気合を入れてパーキンスに似合ったうってつけの曲を書き下ろしたかったのでしょうね。事実、その通りになっているのですからポールの才能には感嘆します。まして、時間もそうなかったはずですから。聴くとぱっと'50年代の空気が流れてくる、そんなロカビリー・スタイルの1曲です。演奏時間も2分半ほどで、オールディーズの雰囲気たっぷりです。

モンセラット島でのセッションで共演するポール(左)とカール・パーキンス(右)。

この栄えあるセッションに参加したのは、ポールとパーキンスのみ。まさに2人水入らずのレコーディングだったのです。実はこれまた『Ebony And Ivory』もポールとスティービーの2人のみのセッションだったのですが、ポールは誰にも干渉されず共演者と心行くまでセッションを楽しみたかったのでしょうね。そんなポールの意向が反映されたような、プライベートな雰囲気がこの曲には漂っています。音を分厚く重ねることなく、あくまでシンプルで静かなアレンジにしているのがこうした雰囲気を醸し出しています。無駄なオーバーダブをしなかったため、ポールとパーキンスの和気あいあいとした共演がとても楽しめる内容となりました。演奏のうち、エレキ・ギターはパーキンスが担当。さすが長いキャリアの持ち主だけあって貫禄ある演奏です。間奏などでカントリー風のソロを聞かせてくれます。これに対してアコースティック・ギターはポールが演奏。こちらもこなれた演奏で先輩を支えます。さすがアコギを弾くと味が出るポールです。セッション中の写真が残されていますが、ポールとパーキンスがギターを抱えてお互い向き合って演奏している様子がうかがえます。きっと正式なレコーディング時も向かい合って歌いながら楽しく演奏したんでしょうね。

そして、残る楽器、すなわちベース、シンセ、パーカッションはすべてポールが演奏。ここでマルチ・プレイヤー、ポールの出番であります。歌はポールとパーキンスが分け合っているのに、演奏はポールに比重が傾いているのが面白いです(笑)。まぁいつものでしゃばりから来ているのではないと思いますが・・・(苦笑)。実は、割と分厚くしっかりした音作りという印象の強いアルバム「タッグ・オブ・ウォー」の収録曲は、ポールがほとんど(あるいは全部)の楽器を演奏しているケースが結構多いのです。前回紹介した『Ballroom Dancing』もそうですし、『Tug Of War』『Here Today』『Ebony And Ivory』もそうです。しかし、ゲスト参加のミュージシャンやオーバーダブされたストリングスなどが「ワンマン・プレイ」が引き起こすチープな感を消しているので、そこはポールとマーティンお見事。この曲では、パーキンスと水入らずのセッションを楽しむためにポールが残りの楽器をすべて担当したというのが正解でしょう。加えられた楽器はあくまでもシンプルなもので、聴き所であるポールとパーキンスのギター共演を隠さないよう配慮されています。シンセは後半入りますが、フィドルやアコーディオンのように繊細な音が昔懐かしいムードを出していていいアレンジです。うっすら入るのがちょうどいいですね。

演奏がポールに比重がかかっているのに対して、ヴォーカルはポールとパーキンスがほぼ対等に分け合っています。どちらが多いわけでもなく、夢のデュエットが満遍なく堪能できます。ポールとパーキンスは部分部分で交互にソロを歌う形を取り、後半に入って2人一緒にデュエットしています。2人とも、長年の念願だった共演がかなえられた喜びあまってか、非常にリラックスした、楽しげな歌声を聞かせます。面白いのが、2人の声質の違い。パーキンスはポールに比べるとだいぶ太い声であり、力強いヴォーカルで、さらに崩し歌いなどを交え先輩らしい貫禄を出しています。一方のポールはいつものソフトで甘くせつない、やさしさのあふれる丁寧な歌い方でフォローしています。2人ともミュージック・シーンをリードしてきたヴォーカリストだけあって、それぞれに個性的な魅力を感じられる歌声ですが、この味の違う2つの声が1つのデュエットになると不思議とマッチしているのがまた魅力的です。それも、ポールとパーキンスお互いの固い絆あってのことでしょう。ロカビリーの雰囲気を楽しむならパーキンスの歌声、ゆったりとした雰囲気を楽しむならポールの歌声。このコントラストを成すヴォーカルが同時に楽しめ、しかも一緒に歌う箇所もあるのですから、この曲は非常においしいのです!曲調のようにゆったりと楽しく進められたレコーディングですっかりリラックスした2人は、間奏ではスキャットや掛け声までも披露。とっても楽しそうです。そしてエンディングでは、パーキンスが高らかに笑い声を上げています。これは、ポールが“shittin' in high cotton(すべてがうまく行っている)”という米国南部のスラングを直訳して理解していたことにパーキンスが爆笑してしまった時の笑い声がそのまま収録されています。そんなユニークなきっかけで挿入されたものですが、笑い声が入るととっても微笑ましい空気が生まれますね。この夢の水入らずセッションに2人が満足したことの最大の証明です。その笑い声が、アルバムでの次曲『Be What You See(link)』と絶妙にクロスフェードするのは、ちょっと不気味な世界を醸し出しているようですが・・・。

ポールが書いた歌詞がまた興味深いです。なぜなら、演奏の比重と同じく当時のポールの作風が影響しているからです。普通、往年のロカビリーといえば、ラヴ・ソングやら別段意味のない歌詞を持つ曲が多いわけですが、この曲では笑い話のような詞作から「人生の成功と失敗」が読み取れます。社会で「成功」することが本当に幸せなことなのか、と投げかけながらも、「それを手に入れたいんだ」と夢を捨てずに生きてゆく心行きが描かれています。また、「成功するには愛する人たちが必要」と、愛の大切さを歌っています。一見単なる物語風の内容に見えますが、よく読めば味わい深い詞作です。これには、ポールの詞作の世界の微妙な変化が垣間見えます。'70年代はラヴ・ソングが大勢を占めたポールですが、アルバム「タッグ・オブ・ウォー」の頃から社会的なメッセージ、人生観を歌った詞作が増えてゆきます。ことに「タッグ・オブ・ウォー」ではその色が濃く、たとえば『Tug Of War』は二極間の争いを、『The Pound Is Sinking』では経済問題を歌っています。これらは曲調もシリアスなのでメッセージがあると分かりやすいのですが、この曲や『Dress Me Up As A Robber』など、一見メッセージ・ソングに見えない曲さえも、この時期はちょっとした人生観を含んだものに仕上がっています。これが当時のポールの作風で、この曲も少なからずその影響を受けているわけです。楽しそうな曲調や歌声からはそんな表情が出ていないので、興味深い現象です。しかし、この曲に限ってはそんな人生観を笑いで表現しているので、歌詞もシリアスなムードになることはありません。そこは絶妙なバランス関係だと思いますね。「手に入れたらうまくやらなきゃね」と歌うポールとパーキンスのヴォーカルが微笑ましく感じられます。

さて、この曲で共演できたことに感嘆したパーキンスは、『My Old Friend』という曲を書き上げます。そして、この曲もモンセラット島での「タッグ・オブ・ウォー」セッションでポールと一緒にレコーディングを果たしました。この曲でもパーキンスのメイン・ヴォーカルにポールがコーラスをつける形で2人のデュエットが実現しました。この『My Old Friend』は、『Get It』とは逆にパーキンス作曲なのにポールらしいスローバラードになっているのが面白い結果だと思います。こちらはじっくり仕上げられ、バンドスタイルでの演奏の上に、ジョージ・マーティンのアレンジによるストリングスがオーバーダブされました。しばらくお蔵入りになっていたのですが、1996年のパーキンス最後のアルバム「ゴー・キャット・ゴー」でようやく陽の目を浴びました。ファンの間では隠れた名曲として知られています。

さらに、時代は流れて1993年4月27日。ポールがワールド・ツアーで米国はメンフィスを訪れた際、楽屋でひさしぶりにパーキンスと再会しました。そしてここで共演が再度実現したのですが、この時にこの曲や『My Old Friend』も取り上げられ、デュエットの再現が成されました。この時の模様は、パーキンスの映像作品「My Old Friend」と「Go Cat Go!」に収録されており、2人の絆を再確認できます。そして、パーキンスが亡くなる1年前の1997年には、パーキンスにとって最後のステージとなった「モンセラット島救済コンサート」(9月15日)でポールとパーキンスが最後の共演を果たします。このコンサートは、水没の危機にさらされたモンセラット島を救うべく開催されたイベントでしたが、そこにパーキンスが参加したのも、この曲を生んだポールとの夢のセッションの舞台がモンセラット島だったからでしょう。アンコールで『Kansas City』を楽器を持たずに熱唱するポールの背後でギターを弾くパーキンスの姿は、DVDで確認できます。このように、ポールとパーキンスは、この曲のレコーディングの後も長い間親交を深めていったのでした。

この曲について補足を。この曲のアウトテイクは発見されていません。パーキンスとのセッションの裏側は、ちょっと知ってみたい気もしますが・・・。ポールとパーキンスのウォーミング・アップの模様も出回っていないようです。また、公の場ではこの曲はライヴ演奏されていません。ただし、パーキンスはTV番組出演時にこの曲を演奏したことがあるようです。ポールとパーキンスのデュエットをライヴで見たかった気もしますね。パーキンス亡き今ではかなわぬ夢ですが・・・。

そして、この曲は「タッグ・オブ・ウォー」からのシングル第3弾「Tug Of War」のB面に選ばれています。スティービー・ワンダーとの共演による第1弾、リンゴ・スターの参加による第2弾に続く「夢のセッションシリーズ」(笑)第3弾といきたかったのでしょうが、シングルはチャートで苦戦・・・。これは、第1弾・第2弾共にB面をアルバム未収録曲にしていたのと対照的に、両面共にアルバム収録曲だったことが災いしたものと思われます。というわけで、どうせならアルバム未収録曲をB面にすればよかった!というのがファンの本音ですが(個人的には同時期の未発表曲『Seems Like Old Time』を入れてほしかった・・・)。しかし、実はシングルに収録された『Get It』、マニアックなヴァージョン違いなのです!というのも、アルバムでは最後のパーキンスの笑い声が次曲『Be What You See(link)』とクロスフェードしていますが、シングルではクロスフェードせずクリアに終了しているのです。ただそれだけの話なんですが(苦笑)。しかしオリジナルCDを作るのには便利かもしれませんね。ちなみにこのシングル・ヴァージョンは未CD化です。私は持っていません。

この曲では、ポールとパーキンスの和気あいあいとしたセッションの雰囲気がじかに伝わってきます。ポールからは憧れのアイドルと共演できるうれしさが、パーキンスからは素敵な曲を用意してもらったうれしさが、そのまま歌声に感じ取ることができます。曲調や歌い方も楽しく、歌詞もコミカルで、聴いているこちらも楽しくなってきます。ハーモニーもちゃんときれいにはまっていて、同時期にレコーディングされたスティービー・ワンダーやマイケル・ジャクソンとの共演曲と比べてもなんら遜色がありません。シンプルな演奏も心地よいです。名曲揃いの「タッグ・オブ・ウォー」では弱い部類の曲になってしまいますが(汗)、ポール単独で書いた曲なのにパーキンスの長所を最大限に引き出しているのがすごいですね。アルバムがアルバムだし、夢のスター共演をぜひ一度聴いてみてください。肩肘張らずに楽しめると思いますよ。ちなみに、この曲は日本のカラオケでも歌えます(笑)。

私も、純粋に「楽しい」という理由でこの曲が好きですね。聴いているとつい体を横に揺らしてリズムを取りたくなってしまいます。カール・パーキンスの名前はビートルズを聴いていた頃から知っていましたが、実際に声を聴いたのはこの曲が最初でした。そして、今回このコラムで取り上げるにあたっての調査まで、パーキンスが黒人だと思い込んでいた私でした(汗)。いや、声からして黒人ぽかったので・・・。今回のイラストは、前述の映像作品「My Old Friend」のジャケットから。パーキンスってこんな顔していたんだ!と思いました。私が描いたのはあんまり似ていないですが(汗)。ちなみに、「My Old Friend」も「Go Cat Go!」もどちらも持っていません(汗)。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「蝶ネクタイに燕尾服」。さらに、デニー・レインのヴォーカルの「あの曲」も紹介します。お楽しみに!

(2009.5.23 加筆修正)

アルバム「タッグ・オブ・ウォー」。適材適所に豪華ゲストを招くことにより新境地を築いた、ポールの名盤。