Jooju Boobu 第59回

(2005.9.29更新)

C Moon(1972年)

今回の「Jooju Boobu」も、ポールならではの粋なポップ節が感じられ、何も考えることなく素直に楽しむことのできる曲を紹介します。それは、1972年に発表されたウイングス・ナンバー、『C Moon』です。この曲、発表当初はそれほど目立たない存在だったのですが、その後じわじわと力をつけて輝かしいスポットライトの下へと大躍進した出世ナンバーなのです。これには、もちろん深い「わけ」があるのですが・・・。その辺も含めて、マッカートニー・ポップの炸裂したこの曲の魅力を存分に語ってゆきたいと思います。

それではまず、この曲のできた1972年のポールについて振り返ってみましょう。この年、ポールは昨年に結成しデビューアルバムを発売した新たなバンド、ウイングスを率いていました。早速年初には初のコンサート・ツアーを、国内の大学を渡り歩く巡業の格好でスタート。しかし、当時は今では信じられないくらいにポールが酷評を受け、非難を浴びていた時期で(といってもそれはリスナーというより頭の固い評論家集団からだったのでしたが・・・)、ウイングスの活動も正当な評価を受けられませんでした。そこでポールは、バンドの躍進を狙って、夏にはヨーロッパ・ツアーに出て懸命にライヴを重ねつつ、バンドメンバーの協力を受けながら大量の新曲を作ることになります。この時期は、多作家のポールが最も新曲を精力的に量産していた時期の1つと言えるでしょう。なんとしてもウイングスを軌道に乗せて、起死回生のチャンスを掴もうとしていたのですから、当然の結果ですね。王道のポップやバラードをはじめロックンロールや前衛的ナンバーまで、ポールの引き出しの広さを痛感させるラインアップは、次なるアルバム(=「レッド・ローズ・スピードウェイ」)が当初2枚組で発売される予定となるほどでした。そんな中、今回紹介する『C Moon』は生まれたのです。

この曲がレコーディングされたのは、そんな大量のマテリアルを消化する舞台となった「レッド・ローズ・スピードウェイ」のセッションでのことでした。このセッションでは、前作「ウイングス・ワイルド・ライフ」が短期間で仕上げてしまったがためにラフさの残るアルバムになってしまったことを反省して、コンサートの合間を縫ってじっくり時間をかけて録音が行われていますが、この曲のレコーディングはその後半戦にあたる1972年10月のセッションでのこと。同時期には『Hi Hi Hi』や『Live And Let Die』も録音されています。そして、この曲はアルバムに先駆けて、早速1972年内に発表されることとなりました。

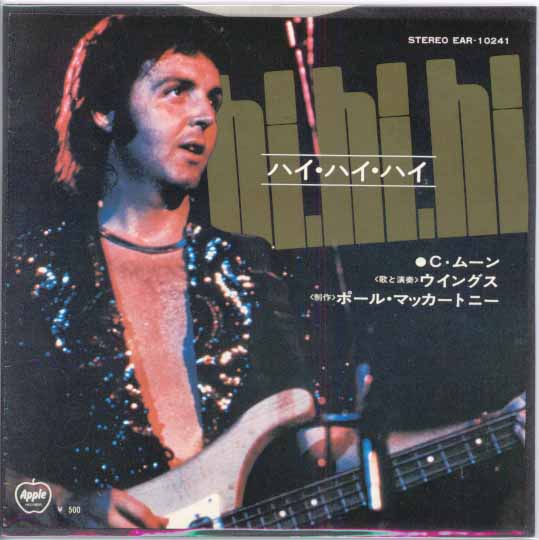

この曲が発表されたのは1972年12月。『Hi Hi Hi』との両A面シングルでシングル発売されました。といっても、メインサイドは『Hi Hi Hi』の方だったので、この曲は実質的にはB面という位置づけでした。チャートではワイルドなロックンロール『Hi Hi Hi』の力で英国5位・米国10位まで上昇し、ウイングス初のヒットシングルとなりました。強烈なインパクトのある『Hi Hi Hi』を前に、この曲は両A面ながら「B面」のように存在がかすんでしまった感がありました。しかし、ここでそのまま全く注目されなかったわけではありません。(この曲にとっては)うれしいことに、本国である英国では、『Hi Hi Hi』がなんと英国国営放送(BBC)の放送禁止処分を受けてしまったのです。その原因が猥褻でドラッグも連想させるとされた歌詞であることは、そちらの項でも触れましたが・・・(苦笑)。メインサイドが放送禁止になってしまったため、ポールはそれまで『Hi Hi Hi』をプッシュしてきた方針を転換。今度は『C Moon』の方を積極的にプロモーションします。そのため、『Hi Hi Hi』を放送できなくなったラジオ局は、この曲を盛んにラジオで流しました。そう、当時の英国ではこの曲は『Hi Hi Hi』よりもラジオで流れた回数が多かったのです。もちろん、ポール・ファンは放送禁止などお構いなしに『Hi Hi Hi』を聴いたのですが、この曲もお茶の間にじわりじわりと浸透してゆき、人々の心を奪ったのでした。シングルがヒットになった功績は『Hi Hi Hi』の力も大きいと思いますが、この曲の宣伝効果も大きく寄与したのではないかと思います。実は当のポール、『Hi Hi Hi』が放送禁止になることを最初から想定していたらしく、それでこの曲との両A面シングル(両A面シングルはポールではビートルズ解散後初めて)にしたらしいです・・・。やっぱり「polygon」は「body gun」だったのか!(笑)

こうして、『Hi Hi Hi』とは別の意味でウイングス人気浮揚のきっかけとなったこの曲ですが、翌年に発売されることとなったニュー・アルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」には収録されませんでした。当初の2枚組の形だったら収録されていたかもしれませんが・・・。この時期もそうですが、ポールはアルバムとシングルに別々の楽しみを持たせるためにシングル曲をアルバム未収録にすることが多く、「レッド・ローズ・スピードウェイ」には『Hi Hi Hi』や『Live And Let Die』といったシングル曲も収録されませんでした。もしこうしたシングル曲が収録されていたら、バラードや穏やかな曲調の曲が多い「地味な」アルバムの雰囲気は一変していたことでしょうが・・・。

さて、そろそろこの曲自体の魅力について語ってゆきます。この曲は冒頭で述べたように、ポールの本領とも言えるポップセンスを味わうことのできるポップナンバーなのですが、典型的なポップナンバーにはない特筆すべき特徴があります。それが、この曲のリズムです。この曲を聴いてまず印象に残るのが、独特の強弱をつけたビートが印象的なドラミングですが・・・そのリズムの正体、実は「レゲエ」なのです。レゲエと言えば、ご存知ジャマイカ発祥で、ロック風の力強く癖のあるビートが特徴の、ラテン音楽の代表格で、ボブ・マーリーを思い浮かべる方が多いことでしょう。'60年代後半に生まれ、マーリーの登場により世界的に有名になり、いまや様々なミュージック・シーンで取り上げるほどになったレゲエ。この曲でそんなリズムを取り上げているわけですが、実はその背景にはポールのレゲエ好きがあります。それも半端な気持ちではなく、かなり思い入れの深い音楽として気に入っているのです。あまり知られませんが、ポールは生粋のレゲエ・フリークなのです!

ポールとレゲエの深いつながりを語ればきりがないのですが、例えば、レゲエの元になった「スカ」というジャマイカ音楽をロック・シーンに持ち込み広く知らしめたのは、ポールがビートルズ時代に書いた有名な『Ob-La-Di,Ob-La-Da』です。そしてそれだけにとどまらず、ポールはビートルズ解散後ソロになってから、ウイングスも含めて、レゲエのリズムを積極的に曲に取り入れています。前々回に紹介した『Good Times Coming』もそうですし、『How Many People』『Simple As That』『Don't Break The Promises』などもそんなレゲエナンバーです。また、『Love Is Strange』をレゲエアレンジでカヴァーしたり、未発表テイクでは自作の『Got To Get You Into My Life』や『Tomorrow』までもレゲエアレンジに変貌させてしまうほどです。また、ボブ・マーリーを敬愛するポールは、マーリーの没後に制作された『One Love』のプロモ・ヴィデオに参加までしています。ポールがDJを担当したラジオ番組「ウーブ・ジューブ」ではレゲエ・アーティストの楽曲が多く流されていました。他にもジャマイカに別荘を持ちしばしば休暇で訪れたり、その地で『Picasso's Last Words(Drink To Me)』や『Magneto And Titanium Man』といった楽曲のインスピレーションを得ているなど、ポールとレゲエ(と、それを取り巻く環境)はかなり密接に関係しているのです。また、ポールのみならず妻リンダもレゲエ・ファンであり、最初の自作曲『Seaside Woman』がレゲエ調だったり、『Sugartime』という曲をジャマイカで有名なレゲエ・プロデューサーのリー・ペリーと共に録音したりと、こちらもレゲエ三昧でした。ポールの相棒ジョン・レノンも、レゲエが注目されていなかった頃に「いつかレゲエの時代が来る」と予言していますが、ジョンもポールも先見の明があったわけです(ちなみに『C Moon』の頃まだボブ・マーリーは世界的に活躍はしていなかった)。

そんなポール&リンダのレゲエ好きの中でも、ことさら有名なのが今回紹介する『C Moon』なのです。この曲は、ポールがレゲエを自作曲に取り入れた例としては最も有名と言えるでしょう。それだけ、この曲ではレゲエがポールの作風に上手く融合されたのです。

レゲエ好きがたたっていろんな曲でレゲエのリズムを取り入れているポールですが、単純にコピーするだけにとどまらない所がポールらしく、それが独自色を出しています。これは他のジャンルの音楽を吸収する際にも言えるのですが、ポールは自分なりの解釈をもってレゲエを自作曲に消化してゆきました。それはポールがレゲエを聴きまくる割によくレゲエを知らないのも理由かもしれませんが(苦笑)、ポールは決して深入りし完全にマスターすることはなく、唯一無二の「マッカートニー・ミュージック」に変化させてゆくプロセスを経るからです。さて、レゲエの場合ですが、ポールにとってレゲエはあくまで「明るく、楽しい」ものであります。それは、政治的な詞作もあり必ずしも陽気とは言えないボブ・マーリーら本場レゲエ・アーティストのレゲエとは違う解釈です。現地人でないポールにとって、レゲエは単純に「楽しい音楽」に見えるのでしょう(笑)。確かに、カリブの島国ジャマイカは開放的なイメージがありますし、我々日本人もポールと同じような見解で心地よくリズムに揺られて楽しむ音楽としてレゲエを親しんでいますが、そうした庶民的感覚をポールも持っています。それが、ポールのレゲエを本格派レゲエにしないポイントであります。ポールのレゲエ諸作品のうち、政治的な詞作なのは『How Many People』のみです(だがこちらもやたらと陽気)。さらに、ポールのレゲエを一種のレゲエ「もどき」にしているのは、言わずもがポールのポップセンスです。いかなる音楽を吸収しても、ポールのフィルターにかかればポップ要素が混じった独創的な「マッカートニー・ポップ」となってしまいますが、この曲もそんな例です。キャッチーで覚えやすいメロディに、つい体を揺り動かしたくなるようなリズム。一見レゲエのリズムを取り入れているかのように見えて、実はかなりポップ寄りのリズムになっているのがポイントでしょう!あまりレゲエ独特のねちねちしたグルーヴがないのが面白いです。本格派のレゲエファンにとっては「似非だ」と言われて仕方ない内容ですが(汗)、その分ポールならではのポップ魂が強く感じられる楽しい雰囲気に仕上がっています。レゲエの雰囲気を感じさせつつも、中身はポール節満開のポップ。これが、レゲエ「もどき」のこの曲の醍醐味なのです。

レゲエ論から『C Moon』に話を戻します。もう1つこの曲の演奏で特筆しなければいけないのは、楽器編成の面でしょう。当時のウイングスは5人編成で、ポールがベース、リンダがキーボード、デニー・レインとヘンリー・マッカロクがギター、デニー・シーウェルがドラムスというラインアップで各楽器を担当していましたが、なんと、これがこの曲では大きく覆されているのです!つまり、この曲では各メンバーが楽器を取り替えて演奏をしているのです。ウイングスは固定の楽器編成と思っていた方にとってはびっくりしてしまう話でしょう。その異例の演奏体制を見てみると・・・。まず、曲の中心を担う伴奏のピアノはポール。この曲の全体的な印象を決めている辺り、やはりポールは主役だなぁと思わせます。ポールがピアノに移動したことで、ベースはデニー・レインが弾いています。この時期、ベーシック・トラック一発録りが多かったウイングスですが、ポールがキーボードの時にはベースを弾いていたデニーでした。リンダは、まだまだ楽器習いたてのため、ここではタンバリンのみの参加。愛らしいですね(苦笑)。そして、ここからが驚きなのですが、なんとドラムスは本来ギタリストのヘンリーがたたいています!ドラムスを演奏できるだけでも驚きなのに、ましてこの曲はレゲエのリズム。難しそうなのによくこなしていると感心してしまいます。そして残るシーウェルはといえば、シロホン(木琴)とトランペットを演奏しています。これまたドラマーとは到底思えません。特にトランペットはすごいです。でたらめでない点、ど素人ではないようです。ポールやデニー・レインはともかく、ヘンリーやシーウェルが全く異種の楽器を担当していることが新鮮ですが、さらにこれを先述のようにベーシック・トラック一発録りしているのですからすごいです。ポールのマルチプレイヤーぶりは有名ですが、他メンバーも負けず劣らずと言うことを知らしめてくれる1曲です。実は、「レッド・ローズ・スピードウェイ」収録曲でも、結構こうした演奏体制の変化が生じていて面白い所です。まぁ、ある程度ずば抜けた才能がないと、天才の中の天才であるポールと一緒に活動などできなかったでしょうから、これくらいできて当然かもしれませんが・・・。楽器のできない私にしてみたら驚くばかりです。

曲の構成は、サビとメロの繰り返しが続くだけの単調なものですが、だんだんと楽器の数が増えていって盛り上がるアレンジを取ることで、これが結構飽きずに聴かせてくれます。曲のメインを張るのはポールの弾くピアノ。ポールのピアノ・プレイは天下一品ですが、この曲でもすっかりこなれた感じの演奏です。そこにヘンリーの独自解釈に基づくレゲエ・ビートが響きます。序盤は、これにデニー・レインのベースとリンダのタンバリンしか入っていません。(言い忘れましたが、実はこの曲ノン・ギターです!)淡々としたシンプルな演奏ですが、2度目のサビになるとシロホン(木琴)が入ってきます。先述のようにシーウェルの演奏ですが、これがレゲエぽくないのになぜか曲にマッチしていて聴いていて楽しいです。とぼけた味がよく出ています(笑)。(「3分クッキング」のテーマ曲を思い浮かべるのは私だけ?)シロホンは以降最後までサビでフィーチャーされますが、4度目のサビからは同じくシーウェルの演奏するトランペットが入ります。これまた絶妙にとぼけた雰囲気が出ていて面白いです。ここからがこの曲一番の盛り上がりとなります。結局、この曲は6回のサビと5回のメロ(うち1回はインスト)で構成されています。徐々に盛り上がるアレンジで聴かせるのは、後年の『Let 'Em In』をほうふつさせます(『Let 'Em In』はこの曲の拡大イメージ版か?)。随所で笑いを取るのも陽気なレゲエ「もどき」にぴったりですね(笑)。また、繰り返し登場するサビは、ポールらしく極めて覚えやすいメロディで、とても頭に残ります。音数が非常に少ないのが効を奏していますね。

楽しい雰囲気にさせてくれるのはヴォーカル面もしかりです。ここでのポールのヴォーカルは、いかにもポップといった趣で、中音域中心で穏やかながらうきうきしそうな雰囲気で歌われます。そして、これまた曲が進むにつれて歌い方が変わってゆき、単調にさせない工夫がされています。後半にはアドリブを交えて崩し歌いになっていますが、これはレゲエ・アーティストを意識したのか否や。徐々に熱唱になってゆくのが必聴です。さらにリラックスした雰囲気を出しているイントロのアドリブ。絶妙にリズムにはまっていて、とりこになります。「ウーフー、ウーフーン」って(笑)。これもレゲエ・アーティストを意識したのか否や・・・。エンディングでもちょっとアドリブで掛け声を入れています。そしてコーラスでは他の追随を許さないウイングス。ここでも効果的なコーラスワークがフィーチャーされています。サビでは必ず最後をコーラスと共に歌う格好となっていますが、これが非常にキャッチーです。つい一緒に歌ってしまいそう。最後の方はかなりおどけた歌い方になっているのがほのぼのしています。イントロのリンダの苦笑もまたほのぼの(笑)。エンディング近くには手拍子まで入れています。メロの部分では「ウー、アー」のコーラスが美しいです。相変わらず、リンダやデニーのハーモニーの絶妙な味を楽しめます。

さて、次は歌詞ですが、まず皆さん疑問に思ったことがあると思うのがタイトルの「C Moon」。直訳すると「Cの月」。一体何の意味・・・?私も疑問に思えて仕方なかった1人ですが、これは実はポールの作った造語です。その意味は、2002年の全米ツアーの時のMCや、プロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」でポール自身が説明していますが、以下の通りです。まず、この曲はサム・ザ・シャムの『Wooly Bully(ウーリー・ブーリー)』(1965年、ちなみにその年のビルボード年間No.1になっています)という曲の歌詞にインスパイアされてできたそうです。その曲の歌詞には、“Let's not be L seven(L sevenになっちゃだめ)”という一節がありますが、その中の「L seven」とは、「L」と「7」を組み合わせた形=「□」つまり「頭の固い人」という意味だそうです。その言葉を元に、「じゃあそれに対する言葉は・・・」と考えたポールが思いついたのが「C」と「半月」を組み合わせた形=「○」。そして生み出された言葉が、この「C Moon」でした。つまり、「C Moon」とは「頭の固い人」に対照する言葉、「物分かりのいい人」という意味です。こうして生まれたタイトルを元に書かれた歌詞は、「物分りのいい人」と「頭の固い人」について歌ったものです。あの娘は僕にとって物分かりのいい「Cムーン」だろうか?と思い巡らす、ちょっとしたラヴソングでもあります。歌詞中には元ネタの「L seven」も登場し、「頭の固い人」を表現しています。また第2節には、ポールお得意の固有の人物が登場し、「ボビー」と「パティ」のカップルが歌われます。「物分かりのいい人」が主役だけあって、能天気のレゲエナンバーであるこの曲の雰囲気にはぴったりですね。

この曲のアウトテイクですが、つい最近になってテイク3が発見され、ブート(「MEDIUM RARE TRACKS」など)で聴くことができます。このヴァージョンを私はまだ聴いていないのでなんとも言えないのですが(汗)、公式テイクとはかなり印象が違うようです。話によると、リンダがとぼけた合いの手を入れているようですが・・・(苦笑)。他には、次にお話しするプロモ・ヴィデオからの音源がブートに収録されていることもあります。あまり変わりはないんですが(汗)。

メインサイドではないながら、シングル発売されたため、この曲にもプロモ・ヴィデオが制作されました。撮影は1972年11月28日に、スティーヴ・ターナー監督の元行われています。この日にはメインサイドの『Hi Hi Hi』のプロモも撮影されており、同時進行で制作されたことになります(その証拠に、デニー・レインが両方で同じウイングス・ロゴマーク入りTシャツを着ている)。舞台も『Hi Hi Hi』と同じ3段のひな壇です。この曲のプロモの見所は、何と言っても異例の楽器編成が視覚的にも楽しめる点でしょう!プロモでも、先述の演奏体制そのままで演奏を再現しています。よって、ポールがピアノ、リンダがタンバリン、デニー・レインがベース、ヘンリーがドラムス、シーウェルがシロホンとトランペットを演奏しています。本当にこの編成で演奏していたことの決定的な証拠です!ピアノを弾くポールやベースを弾くデニーはまだどこかで見た感じがしますが、ヘンリーのドラム演奏やシーウェルのトランペットを吹く姿は本当に珍しいです。ポールも、この2人の演奏を「The McCartney Years」のコメンタリーで称賛していました。何気にシーウェルはエンディングでシロホンとトランペットの同時演奏という離れ業をやってのけているので注目!ポールは「C Moon」をロゴ化したイラストの入ったTシャツを着ています(友人の作らしい)。ピアノ演奏を結構間近で見ることができ、その妙を楽しめます。リンダもタンバリンたたきつつ微笑んで楽しそう。リンダはこの曲のほのぼのさを体現していますなぁ(苦笑)。このプロモ、当時はモノクロ映像で出回っていたようですが、現在は「The McCartney Years」で鮮明なカラー映像で見ることができます。

さて、『Hi Hi Hi』との両A面シングルで発表され、当時は『Hi Hi Hi』よりもラジオでよく流されたこの曲。その後はどうなったのでしょうか?

まず、翌1973年に「レッド・ローズ・スピードウェイ」発売後に行われたコンサート・ツアー(英国ツアー)で取り上げられています。この時は、『Little Woman Love』(シングル「Mary Had A Little Lamb」B面)とのメドレー。『Little Woman Love』が『C Moon』をサンドイッチする形での演奏でした。さすがにライヴではマルチプレイヤーぶりは再現できず、普段の演奏体制に戻っているようです。ポールはエレキ・ピアノを演奏。そのためか、公式テイクとは印象が違って聞こえます(『Little Woman Love』もそうですが)。オリジナルよりもシンプルな仕上がり。私の手持ちのブートだとニューキャッスル公演の演奏が「Live In New Castle 1973」で聴けますが、『C Moon』が始まると同時にわーっと歓声が上がる辺り、当時から人気だったのかなぁと思わせます。このメドレーは、ツアー前に収録・放送されたTV番組「ジェームズ・ポール・マッカートニー」でも披露されています。さらに、ヘンリーとシーウェルが脱退した後の1974年にもスタジオ・リハーサルの映像作品「ワン・ハンド・クラッピング」(未発表)でも取り上げ、さらには1975年のワールド・ツアー前半戦でもこのメドレーで演奏されています。しかし、これを最後にこの曲はセットリストから姿を消します。1976年のワールド・ツアー後半戦(全米ツアー含む)では演奏されていません。その後の凋落ぶりは悲しいものがあります。元々アルバム未収録だったため、ウイングスの絶頂と崩壊、その後のポールのソロ活動と時間を追うごとに存在感は薄くなってゆきます。しまいにはマニアしか知らないような存在に・・・。かつては『Hi Hi Hi』の隙を突いて自己アピールしていた曲というなのに・・・。しかし、救いの手は待っていました。しかもとても身近な所に!

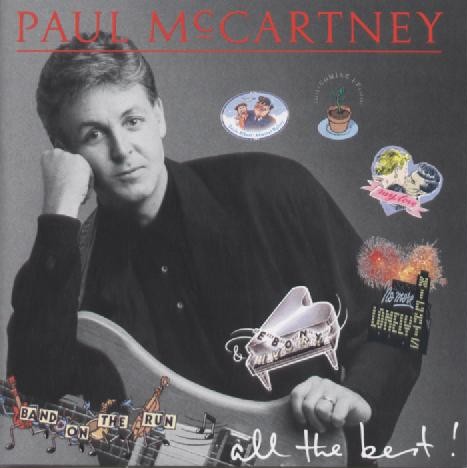

そう、救ったのは他でもない、ポール本人だったのです。そして、その理由はもう皆さんご存知かもしれませんが・・・、実はポールは大の『C Moon』好きだったからです。自分のお気に入りのレゲエを取り入れた曲だからか、この曲はポールにしばしば「お気に入り」と呼ばれるほどになりました。ちなみに、同じくレゲエ好きのリンダも、この曲がお気に入りだったとか。こうしたポールのご推奨を背景に、強い後押しを受けたこの曲は'80年代後半から俄かに躍進してゆきます。その手始めが、1987年発売のポール2枚目のベスト盤「オール・ザ・ベスト」であることは言うまでもないでしょう!ビートルズ解散以降のポールのソロキャリアを総括したこのベスト盤に、なんとポールはヒットしたわけでもないこの曲を収録してしまったのです。しかも、本来のメインサイドである『Hi Hi Hi』を差し置いて。さらに、英国と米国では選曲が異なったこのベスト盤の双方のヴァージョンに収録されたのです!英国版では『Junior's Farm』すら差し置いています。恐らくポールは、ベスト盤の編纂中にこの曲の存在を再確認し、「こんなに大好きな曲が埋もれていたとは!」と感動したのでしょうね。英国版はCD化された時に3曲(それも名曲ばかり!)をオミットしましたが、それでもこの曲は残っています。そのため、「オール・ザ・ベスト」からポールを聴いた人にとっては、『Maybe I'm Amazed』より先にこの曲を知る、という変な現象が起きています(笑)。ちなみに、2001年のベスト盤「ウイングスパン」には、なんと!ヒット曲を集めた「HITS」サイドに収録されています。これまた『Maybe I'm Amazed』や『Helen Wheels』などを差し置いて。こうしたことで、この曲は一気に有名になりました。有名・・・といっても、「ポールのお気に入りだから」という理由でですが(苦笑)。

さらに、ポールの『C Moon』好きはこれだけにとどまりません。1989年にポールは'80年代に停止していたコンサート・ツアーを久々に再開させますが、この時、ツアーのリハーサルやサウンドチェックで盛んにこの曲が取り上げられたのです。サウンドチェックでは、ポールたちツアーメンバーが気軽に演奏できるようなオールディーズや即興曲を演奏するのですが、そんな中に、ツアーのセットリストにも入っていないこの曲が取り上げられたのです。これは一にも二にもポール(と、リンダ)の強い希望があってだと思いますが、ポールの「『C Moon』演奏したい病」にツアーメンバーはどう思ったのでしょうか・・・(笑)。「『C Moon』を演奏したくない」と言ったメンバーが出てきた際には、ポールはすっかり意気消沈してしばらく演奏するのをやめたなんてエピソードも残っているほどですから・・・。1989年〜1990年の通称「ゲット・バック・ツアー」のリハーサル音源は、ミラノ公演(1989年10月26日)の模様がシングル「All My Trials」とシングル「The Long And Winding Road」に収録されました。オリジナルよりレゲエチックな演奏が光る内容で、リラックスしながらもしっかりタイトな演奏なのがサウンドチェックらしいです。シロホンとトランペットはポール・“ウィックス”・ウィッケンズがキーボードで再現。これはこの後も続くアレンジとなります。また、ポールはオリジナル以上にアドリブ交じりの崩し歌いで歌っていますが、これもこの後続くアレンジとなります。本場レゲエ・アーティストをよりもって意識したかのようです(中にはボブ・マーリーやジャマイカに関する言葉を入れることも・・・)。お気に入りだけあってかすごく楽しそうです。ちなみに、このミラノ・ヴァージョンのイントロが、ポール最短にして謎の未発表曲『Dr.Pepper』に酷似しているのは気のせいか・・・?

そして、2002年の全米ツアーでついにセットリストに復活!久々に人前で披露しました。全米ツアーの音源はライヴ盤「バック・イン・ザ・US」に収録されています(「バック・イン・ザ・ワールド」には未収録なので注意)。先述のように、MCでタイトルの由来を手振りを交えて説明しています。その後も、もちろんリハーサルやサウンドチェックでも演奏しているので、ポールやツアーバンドにとってはおなじみのナンバーとなりました。ポールのオリジナル曲だと『Coming Up』並みに取り上げることの多い曲でしょうか?2007年のアルバム「追憶の彼方に」を引っさげた一連のコンサートでは再び本番で演奏され、うち米国はアメーバ・レコード店内で行われたミニ・ライヴ(2007年6月27日)の模様は公式シングル「アメーバズ・シークレット」(発売当初はアナログ盤のみの限定発売、現在はCDで入手可能。蛇足ですが、このシングルジャケットはいただけません!)に収録されています。相変わらずレゲエチックなアドリブが映えるポールのヴォーカルでした。他にも近年散発的に行われているコンサートでは時々本番で演奏してくれるポールです。きっとこの曲が好きだった亡きリンダへの想いもあって取り上げることが増えてきているのでしょう。蛇足ですが、現在のツアーメンバーのドラマー、エイブ・ロボリエル・ジュニアによる『C Moon』のドラミングが独創的で個人的にお気に入りです。このように、ポールの熱意がよ〜く伝わってくるこの曲の歴史でした。

これだけポールに「ご推奨」されると嫌気が差してくるのがポール・マニアたち(苦笑)。「こんな曲よりももっと名曲は多いのに!」と嘆いていることでしょう。しかし、ここでなんとも憎めないのです、この『C Moon』は。なかなか「セットリストから外せ!」と言いにくいのが現状です。最近のポールが演奏してくれる数少ないウイングス・ナンバーということもありますが、ここはやはり、前回の『Bip Bop』や『Let 'Em In』同様に、ポールの「純粋に楽しめるポップを作る才能」が炸裂しているのが秘訣なのでしょう。素直に楽しい、あまり嫌いになれない部類の曲だと思います。私も、「オール・ザ・ベスト」で最初に聴いて以来ずっとこの曲は大好きです。特にシロホンの音が大好き(笑)。レゲエのポジティブな部分を自分なりに解釈して、これほど個性的に陽気に仕上げられるのもポールだけでしょう。そういうポールの才能を確認しながら楽しめるという意味では、この曲が「オール・ザ・ベスト」や「ウイングスパン」に入っているのも妥当でしょうね(『Let 'Em In』も同様です)。この曲は親しみやすくて初心者受けはいいですしね。この曲のせいで『Hi Hi Hi』や『Maybe I'm Amazed』がぞんざいに扱われているという事実は置いておいて(汗)。

この曲はとにかく「楽しい」の一言に尽きます。タイトルの意味を知らなくても(笑)十分楽しめます。いつのまにか一緒に「シームーン、アーウィー!」と歌っていることでしょう!演奏も面白おかしく仕上がっていますし、ポールのヴォーカルも楽しいですし。オリジナルも最高ですが、この曲は近年のライヴ・ヴァージョンがレゲエぽくていい感じです。まだコンサート本番としては日本では演奏されていませんが、ポールには日本でもぜひ演奏してほしいと思いますね。ポールも演奏していてとっても楽しそうだし、観客も楽しめるし。ポールのお気に入りですが、皆さんもきっとお気に入りになれるはずです。今入手できるベスト盤で簡単に聴くことができますので(「レッド・ローズ・スピードウェイ」のボーナス・トラックにも収録されています)、ポール入門のついでにどうぞ。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「'60年代風ロック」。お楽しみに!

(2009.5.09 加筆修正)

(左から)シングル「ハイ・ハイ・ハイ」。両A面シングルとして収録されました。/ベスト盤「オール・ザ・ベスト」。ヒット曲ではないのにポールご推奨で収録(笑)。

4曲入りライヴ・シングル「アメーバズ・シークレット」。ポールの最新ライヴ・ヴァージョンはこちらで!