Jooju Boobu 第54回

(2005.9.11更新)

Silly Love Songs(1976年)

今日(注:初回執筆日。2005.9.11)は衆院選ですね。有権者の皆様は投票に行かれましたか?私も行ってきましたよ。帰ってきて1時間ほどしたら激しいにわか雨がしばらく続きましたが。どうやら自公連立政権が持続するみたいですね。野党は大幅に後退するようですね。今の私の心境は・・・秘密です(苦笑)。

それはさておき、そんな今日紹介する曲はポールの長い長いキャリアの中でも指折りの名曲です。そして、ポールが'70年代に活動の基盤としたバンド、ウイングス最大のヒット曲として広く知られています。そう、まさにウイングスがその人気の頂点に達した1976年の大ヒットシングルナンバー、『Silly Love Songs』です。邦題は「心のラヴ・ソング」。いつものように(?)意訳ですが、曲に似合っていてしかも覚えやすい邦題ですね。この曲では、ポールの典型的なイメージである、「ポップ」「メロディ・メイカー」「ラヴ・ソング」といったイメージが最大限に発揮されていて、ポールという人の代名詞的存在と言えます。そして、メロディ・演奏・アレンジ・歌詞すべてが完璧で、「これを名曲と言わずに何と言う!」と断言できる一大傑作です。その理由はこの後1つずつ語ってゆきますが、まさに「これぞポール・マッカートニー!」といった感のある極上ポップナンバーの魅力を、いろんな面から語ってゆきたいと思います。

まずは、この曲が発表された頃の時代背景と、この曲ができる経緯に触れてゆきます。この曲が登場した1976年、ポールはウイングスのリーダーとして日々奮闘していました。当時のメンバーはポール、リンダ、デニー・レイン、ジミー・マッカロク、ジョー・イングリッシュの5人編成で、前年(1975年)にこの体制となって以降、アルバム「ヴィーナス・アンド・マース」をヒットさせる傍ら、積極的にコンサート・ツアーに出て大きな反響を呼んでいました。ヒット曲も相次ぎ、ウイングスは「絶頂期」を迎えつつありました。そんなウイングスにとって当時大きな夢だったのが、アメリカでのコンサートの成功でした。世界に君臨する超大国にして、ミュージック・シーンをリードしていた米国に足を踏み入れ、各地を回る大々的なツアーを行い、ますます名声を高めよう、と考えていたのです。しかし、そのためには強力な新曲を作る必要がありました。既に英国・オーストラリアでツアーを行っていたウイングスですが、さらにレベルアップして米国で成功を収めるには、どうしても起爆剤となる楽曲が必要だったのです。「ヴィーナス・アンド・マース」の鮮度も月日を重ねるごとにあせていましたし、新たなヒット曲をひっさげて臨みたかったわけです。

そこで、ウイングスはツアーの合間を縫って新たなアルバムの制作に取り掛かります。時間はあまり割けず、手際よくレコーディングは短期間に行われましたが、なんとかアルバムになる程の楽曲を書き上げ、録音にこぎつけました。ポールがウイングスの全メンバーにヴォーカルを割り振らせ、バンドとしてのウイングスを強調した内容にもなった、そのアルバムこそ1976年3月に発売された新作「スピード・オブ・サウンド(Wings At The Speed Of Sound)」です。そして、各メンバーが意気込んで演奏し、歌った自信作の新曲たちの中でまさに「強力な新曲」と呼べる存在・・・それこそ今回紹介する『心のラヴ・ソング』だったのです。

さて、この曲が書かれた経緯が、アルバムの他の楽曲とはまた違うもので非常に興味深いです。それは、タイトル『Silly Love Songs』で分かります。直訳すると「バカげたラヴ・ソング」という意味。「一体なんだそれは?」と思ってしまうかもしれませんが、実はこれは当時のポールがいろんな人々に言われていた言葉そのものでした。ポールといえば、ビートルズとしてのデビュー以来、様々な音楽を手がけ世に出していますが、中でもポップやバラードに関しては人並み外れた才能で多くのリスナーを魅了してきたことは言わずもが、でしょう。よくポールのイメージとくるとポップやバラード、となるのはご存知の通り(先入観とも言いますが)。その印象のため、ポールは天才メロディ・メイカーの名と共にラヴ・ソングの名手という呼称がされます(事実、ポールの書く詞作の大半はラヴ・ソングであり、その通りなのですが)。ビートルズ解散後も、ウイングスを結成してからも、ポールの基本路線はこうしたメロディアスなポップ、バラードの曲調とラヴ・ソングでした。

しかし、'70年代も半ばになると、こうした曲調・詞作は徐々にミュージック・シーンの中心から外れてゆくようになりました。この曲が書かれた1976年当時はハードロックやパンクが流行真っ盛りで世界を席巻していたこともあり、ポールの書くようなポップやバラード、とりわけラヴ・ソングは軽視されていました(ポールいわくアリス・クーパーの『No More Mr. Nice Guy』みたいなハードなパロディが流行っていた)。むろんポップやバラードを愛するリスナーも多くいたことでしょうが、そんな風潮に飛びついた評論家集団はラヴ・ソングを「過去のもの」と受け取り、「感傷的だ、女々しい」と評するようになっていました。盲目的に一時の流行に流され、それに従わない音楽は「時代遅れだ」と一方的に評するこうした人たちには音楽を評論する資格などないと思ってしまいますが、そんな中でポールも評論家たちから「お前が作る曲は子供だましのラヴ・ソングばかりだ」と非難されてしまいます。アルバム「ラム」の頃も「'60年代ロックの腐敗」などと言われましたが、彼らの目ではポールの書く曲は後進的なものに捉えられていたのです。'60年代を生き抜き、ミュージック・シーンをポップやバラードで飾ってきたポール。こうした不本意な発言には怒りを禁じえなかったことは想像に難くありません。早速、ポールはこうした非難に対する返答をテーマに歌を書き上げます。「バカげたラヴ・ソングのどこが悪いんだ?」と、「子供だまし」と言われたことに対してまるで開き直ったかのような反論が繰り広げられる・・・まさにそれが『心のラヴ・ソング』でした。

そうしたきっかけで生まれただけあって、歌詞はその名の通り「バカげたラヴ・ソングを作ること」について歌っています。ポールにとっては永遠のテーマでもありますが、それを自ら「バカげた」と冠するのですから面白いです。評論家集団に対して歌ったのは明らかで、のっけから「みんなバカげたラヴ・ソングには、飽きたと君は言う」と歌われます。その上で、「バカげたラヴ・ソングで世界を満たしたい人もいる」と、決して世の中の風潮がラヴ・ソングに冷たいわけではないことを示します。その代表格がポールなのは・・・言うまでもありません。また、「どのように愛する人への気持ちを説明しよう?」と、ラヴ・ソングの必要性も歌われています。愛する気持ちを伝えるには、ラヴ・ソングは欠かせないものだ、と。そして、注目すべきがサビのフレーズでしょう。なんと、“I love you〜”の繰り返しのみでできているのです!愛する気持ちを伝える最初の一歩にして大前提。これほど分かりやすくラヴ・ソングを表したフレーズはないでしょう。まさに単刀直入です。このフレーズは曲中何度も何度も登場し、「バカげたラヴ・ソング」ぶりを存分に発揮しています。まるで、この曲がラヴ・ソングのお手本であることをアピールしているかのようです。恐らく、ポールはあえてそのように仕向けたのではないでしょうか。シンプルな「愛している」という言葉をシンプルなメロディで繰り返し歌うことによって、ラヴ・ソングの核心を強調しているように取れます。非難を見事にかわして、しかも単純明快なラヴ・ソングを作って返す・・・ポールの返答に当時の評論家集団はどう思ったのでしょうか。

そして事実、この曲はポールの書いたラヴ・ソングの中でも指折りにストレートな内容となっており、ラヴ・ソングの代表曲と言える存在となっています。元々は評論家への強い反発が原因ですが、結果としてはポールの愛があふれる、なんとも分かりやすいラヴ・ソングとなりました。時代がどんなに変わろうとも、たとえバカにされても、自分の基本的な立ち位置はラヴ・ソングにある・・・この固い信念はポールの中でこの後も現在に至るまで生き続けます。この曲の翌年にはパンク最盛期にもかかわらずスコティッシュワルツの『夢の旅人』を発表してしまうほどですから、わが道を行くポールの強い意志が分かります。そんなポールも時には流行に果敢に挑戦し実験的な姿勢も見せますが、それでも根本にはポールのラヴ・ソング、そしてポップやバラードの血が流れていて、今も多くの人から愛されているのです。そう、ポールのそばにはいつでも「バカげたラヴ・ソング」があるのです。

この曲が評論家はもちろんリスナーをもうならせてしまうのは、何も歌詞だけではありません。単なるメッセージソングには終わらなかったのです。ポールのこの曲に対する力の入れようは尋常ではありませんでした。そう、その意気込みは歌詞だけではなく、それ以外の面でも強く感じられ、それゆえに極上な内容が盛りだくさんとなっています。そして、それらが集結することによって、こんなにも無敵なナンバーが生まれたのです。

まずメロディ・曲調ですが、これまた評論家が当時敬遠していたであろう、ポップ調に仕上げています。そして、これがもう無性にポップです。これをポップと言わずに何と呼びましょう。跳ねるように軽快なリズムはポールの中にある「ポップ魂」をダイレクトに出した仕上がりです。前年の『あの娘におせっかい』はマッカートニー・ポップの代表格ですが、それに負けず劣らずの聴いていてうきうきするようなメロディラインとリズムです(2年連続でこんなにもポップな名曲を世に送り出すポールはさすが!)。メロディはきわめて単純で、複雑な構成は一切ありません。これぞポップをポップたるものにしている要因です。覚えやすいメロディ(特にサビの“I love you〜”!)はポールならでは。コード進行もきわめて単純(というより、単調)なのですが、陳腐なメロディにならず、覚えやすさを強調した出来です。しっかりと高低つけたメロディアスなメロディになっているのはポールらしい所でしょうか。そして、この単純なコード進行を逆手にとって、ポールはこの曲に感動的な仕掛けを施すのですが・・・。それは後に触れます。

この曲はアレンジも聴き所です。単純明快なメロディとコード進行だけあって、下手すればつまらないものに成り下がってしまう可能性があるのですが、そこはポールは、しっかりとアレンジで聞かせてくれます(同時期の『幸せのノック』しかり)。最初は穏やかに始まり、徐々に楽器数が増えて分厚くなるという構成は、ポールが得意とするものでもあり、またいわゆる「ベタ」なアレンジでもあるのですが、それがここでは効果的に機能しています。それどころか、これ以外の進行が考えられないほどの隙のない構成です。一言で言えばまさに「完璧」。この言葉しか見当たらない、それほどドラマチックで感動的なアレンジです。

イントロは皆さんも聴いたことのある、印象的なパーカッションで始まります。ピアノのコード弾きと共に奏でられるのは、いわゆるSE(効果音)のようであり現代音楽の打ち込みサウンドを意識させますが、当時はこれを作るのも一苦労・・・だったそうな。続いて序盤はピアノメインの薄味の演奏です。『幸せのノック』ほどではないですが、穏やかな演奏はその後の展開のために勢いをセーヴしているかのようです。この雰囲気は1回目のサビでストリングスが入り、第2節からブラス・セクションが入る(厳密には第1節に既にちょっと入っていますが・・・)ことによって徐々に明るいものになってゆきます。そして、いよいよ間奏になってこの勢いが爆発するかのようにブラス・セクションとストリングスが華やかなメロディを奏でます。特にブラス・セクションの印象的なメロディラインは“I love you〜”のメロディと並んでこの曲随一のキャッチーさを誇ります。曲中一番カラフルな瞬間が、この間奏です。その後は、後述するコーラスの部分を挟み再びブラス&ストリングスの間奏が入り、そしてハイライトとなる2度目のコーラス・パートを迎えます(後述)。この雰囲気で盛り上がって終わると思いきや、あっと驚く展開で第1節に戻り、しかもサビに入る手前で終わってしまう・・・というのがちょっと意外性を感じます。しかし、ベタな構成をベタで終わらせず、機転を利かせるのもまたこの曲の魅力を上げているのでは、と思います。単純なメロディ・構成を様々な味付けで効果的に聴かせるポールの名アレンジャーぶりが惜しみなく発揮されたために、演奏時間は約6分。ちょっと長めな気もしますが、それも気にならないほどの完璧なアレンジ。まさに豪華絢爛な内容です。『幸せのノック』と同様、印象的なフレーズをアレンジで華々しく飾る、これが見事に決まった1曲です。

演奏は、もちろん当時の5人編成のウイングスによるバンドサウンドを楽しめます。この中で、まず特筆しなければならなく、皆さんも必聴なのが、ポールの弾くベース。そのメロディラインは、ヴォーカルのメロディに負けじとメロディアスで終始動き回る、躍動感あふれるもの。まるで歌うかのようなフレーズは「第2ヴォーカル」と言っても過言ではないほど目立っていて、この曲のポップ感を強調させる上に独特のグルーヴィーさも出しています。スタジオ・ヴァージョンはヴォーカルとベースが同時録音されたかは不明ですが、ヴォーカルと共に頑張り、その存在感を見せ付けているポールの技巧的なベース・プレイの素晴らしさには心を奪われてしまいます。ポールのキャリアでも、よくベスト・プレイの1つとしてファンの間で賞賛されるのにも納得です。この曲では、そんなベースが大きめにミックスされているのがうれしい話ですが、これは当時徐々に台頭してきたダンス・ミュージック(特にディスコ)を意識したのではないか、ということです。確かに、軽快なリズムやストリングス&ブラスで飾るアレンジも、この曲の後に登場するディスコ・サウンドをほうふつさせるものがあります。・・・ということは、この曲もポールなりの「ディスコ」ということか・・・?だとしたら先見の明がありますね。

逆に、この曲ではギターが目立ちません。デニーとジミーは演奏しているとは思うのですが・・・派手なプレイは一切なく、ミックスも大きくありません。これもディスコを意識したのか否や。曲の根幹を担うのは、先のベースと並んでピアノです。こちらは全編にわたって入っており、結構耳に残ります。シンプルな演奏ですが、特に前半と、中盤のコーラス・パートでは中心的存在となっています。演奏はポールでしょうか?ヴォーカル、ベース、ピアノと、どれもが名演のこの曲ではポールが大活躍というわけで、力の入れ方が尋常ではないということですね。ジョーのたたくドラムスも、要所要所でパターンを変えつつメリハリをつけていて、印象に残ります。これが4つ打ちだったらディスコになっていたかもしれませんが(しつこい)。パーカッション類も結構凝っています。そして、間奏でハイライトを迎えるストリングスとブラス・セクション。流麗さと華麗さを曲に与えています。ストリングスが大仰になっていないのが成功していると思います。ブラス・セクションは、当時のウイングスのコンサート・ツアーにも同行していた4人組による演奏です。2度目のコーラス・パートに入るサックスはハウイー・ケイシーによるものか?

さて、そのサックスが入るコーラス・パート。これが、先述した単純なコード進行を逆手に取った効果的なポール・マジックの出番です。実は、この曲には同じコード進行で、違ったメロディが3つも登場するのです。順を追って見てみましょう。まず最初に出てくるのが、この曲のサビに当たるメインメロディ“I love you〜”のパート[以下、第1パート]です。これは、曲に何度も登場し印象的・・・というのは先程お話しましたね。この次に、第2節のように登場するメロディラインが登場します。“Ah,I can't explain the feeling's plain to me〜”のくだりです[以下、第2パート]。最後に、1度目の間奏が終わって登場するのが“How can I tell you about my loved one?”のくだり[以下、第3パート]。以上3つのメロディが、この曲に登場します。1つのコード進行で3つもの違うメロディを生み出す所に、皆さんはポールの音楽の引き出しの広さを痛感し、驚いてしまうことでしょう。しかし、それだけで終わらないのがこの曲。3つのメロディがただ「ある」だけでなく、それが同時進行で歌われるのですから・・・。

第2パートは初登場する際、ポールが歌ってますが、その後ろにはリンダの歌う第1パートが重なっています。さらに1度目の間奏の後、ポールが第3パートを歌い、それが第3パートの初登場となりますが、この後ろではリンダの歌う第1パートが重なっています。第1パートが他のパートと合わさることで、まずここで2つのメロディが一堂に会しています。これで「おっ?」と来ると思いますが、聴き所はこの後。2度目の間奏が終わってからです。まず、ポールが歌うのは第1パート。何度目かとなる“I love you〜”の再来です。と、サックス・ソロに合わせてそこに入ってくるのがリンダの歌う第2パート。第1パートを歌うポールに重なるように歌われます。この第2パート、前半でポールが歌う時には“She gave me more〜”と歌われていますが、この部分では“He gave me more”と歌い替えているのが何気にミソです(実は1箇所間違えて“she”になっている所がありますけど・・・)。ポールが「愛してる」と歌い、リンダが「彼は愛をくれた」と受け答えるかのような微笑ましい1シーンですが、これで終わりではありません!ここにさらに入ってくるのが、デニーの歌う第3パートです!(歌う前にデニーが合図みたいなのを入れているのが面白い)

そうつまり、このコーラス・パートで、上述した3つのメロディが同時進行で歌われ一堂に会するのです!しかも、歌っているのはそれぞれポール、リンダ、デニーと違います。3声のコーラスが重なり合って生み出す、絶妙なハーモニー。まさに、ポールが単純なコード進行で生み出した業がこれだったのです!それも、3つのパートがまずポールの手によって先に歌われており、その中で第2パート・第3パートが第1パートと同じコード進行である(=同時進行で歌うことができる)ことをちょっと予告しておいて、最後の最後で今度は3声のコーラスで3つが合わさる・・・というなんともニクいアレンジで聞かせます。以前、ポールは1973年の「レッド・ローズ・スピードウェイ」でも壮大な4曲メドレー(前々回の「Jooju Boobu」で紹介済み!)で同じコード進行ながら4種類の違うメロディを一堂に会させていますが、その経験がここで再度生かされています。しかも、今度は楽器でなくコーラス。メロディももちろんながら、ポール・リンダ・デニーの3人の声質のバランスをよく利用した非常に美しいハーモニーには脱帽してしまいます。元々この3人のコーラスの美しさはウイングスの魅力の1つでしたが、ここでその魅力を余すことなく発揮できたと言えるでしょう。どれが強いわけでもなく、主張しあうわけでもなく、だんだんと重なってくるコーラスワークは、ウイングスならではでしょう。というわけで、様々なアレンジで聴かせるこの曲のハイライトは、後半登場するこの3声コーラスでした。まさに感動の一言です。

このように、単純明快で覚えやすいポップそのもののメロディ、同じコード進行で生み出された3つのメロディ、だんだんと盛り上がってゆく隙のないアレンジ、ラヴ・ソングについて高らかに歌い上げた歌詞、そしてウイングスの重要メンバー3人が繰り広げる絶妙な3パートから成るハーモニー。まさに、非の打ち所のない「完璧」な曲です。評論家に反発して書いたとはいえ、その完成度の高さには恐れ入ってしまいます。おかげさまで、ポールが歴史上稀に見るポップ・メイカー、メロディ・メイカーそしてラヴ・ソングの名手であることを再確認できるどころか、あまりにもの素晴らしさにただただ脱帽してしまう、そんな曲となりました。これがツアーの合間を縫って短期間で作られ、レコーディングされたとは到底思えません。それくらいの高品質です。いや、これもポール・マジックに掛かれば難問ではないのでしょう。勢いでここまで仕上げてしまうとは・・・。もはや評論家も何も言えないレベルです。この曲ほどに完璧な曲は、ポールの中でも、世界中を見てもそうそうないと思います。

以上、この曲の素晴らしさを語った上で、発売後のこの曲に関していろいろ触れてゆきましょう。この曲がウイングス念願の全米ツアーのために急いで書かれた曲の1つというのは冒頭にお話しましたが、いよいよ「スピード・オブ・サウンド」が発表されこの曲も世に出ます。アルバムはツアーへの期待もあって全米1位の大ヒット。全米ツアーはその余韻冷め止まぬうちに4月8日から始まる予定・・・だったのですが、ジミーの思わぬ怪我で延期を余儀なくされました(汗)。しかし、ウイングスの勢いは止まりませんでした。4月末、アルバムに続いて今度はこの曲がシングルカットされたのです(B面は同アルバムより『Cook Of The House』)。そして、これが見事なまでに大ヒットを記録しました。アルバム以上の売れ行きを見せたシングルは、全英2位・全米1位のスーパーヒットになったのです。先述のような隙のない完璧な内容で1位にならないという話はありえないと思いますが、英国ではThe Wurzelsというフォーク・ミュージックのバンドによる『The Combine Harvester』なるパロディ・ソングに阻まれ無念の2位。

一方、ツアーの地である米国ではいったん1位を獲得した後しばらくして返り咲き、なんと計5週連続1位を記録しました!さらに、1976年の米国・ビルボード年間チャートでは、先の5週連続1位が反映されて見事1位を獲得!ポールにとっては、ビートルズの『I Want To Hold Your Hand』『Hey Jude』に続く3度目の年間チャート1位となりました。結果的に、この曲は10年に及ぶウイングスの活動で最もヒットした曲となりました。英国ではこの後翌年に『夢の旅人』が爆発的なセールを記録しますが、世界的ヒットという観点で見れば、この曲が圧倒的に大成功しています。まぁ、これだけ完璧な内容だったら当然の結果でしょう。逆に、2位止まりとなってしまった英国のリスナーに喝を入れたい所ですな(苦笑)。メンバーに逃げられた時の『Band On The Run』や『Jet』もそうですが、ポールはここぞという時に火事場の「バカ」力でとてつもない名曲を生むようです(笑)。ちなみに、日本でのシングル発売の際には、ジャケットに「来日公演の実現を夢見ながら聞きましょう─。」と書かれていました。1975年に法務省の妨害で来日公演が中止に終わった余韻が感じられます(ちなみに、来日公演がこの曲から14年後にならないと実現しなかったのは周知の通り)。また、当時プロモ盤のみにプロモ・エディットが収録されていましたが、これはイントロのパーカッションの部分(0'00"〜0'14")と、1度目の間奏後から2度目のコーラス・パートまで(3'06"〜5'14")をカットしたものです。3分半と短くなって聴きやすいといえばそれまでですが、3声のコーラスが重なり合う箇所もカットされていて、魅力が半減してしまった・・・という感じがします(汗)。現在に至るまで未CD化でレア音源ではありますが。

さて、ファン待望の全米ツアーは、ジミーの怪我のせいで(汗)ようやく5月3日に始まりましたが、その時はまさに「スピード・オブ・サウンド」とこの『心のラヴ・ソング』がヒット街道を闊歩している真っ最中。ウイングスへの注目がピークを迎えた時に行われたツアーは、当然ながら大成功。おまけにコンサートを行うとアルバムやシングルも売れるという相乗効果ももたらし、結果的に年間チャート1位となるまで米国では大ヒットとなったのでした・・・。アルバム発売直後にツアーを開始し、ツアー中にシングル発売していたらもっと売れていたかもしれませんが、そんなことはどうでもよくなるくらいにヒットしているので、まぁよいとしましょう。そこまで言ったらジミーもかわいそうだよ、ということで(苦笑)。その全米ツアーでは、もちろんのことシングルヒット中のこの曲もレパートリーに入り、演奏されました。「スピード・オブ・サウンド」の新曲からは4曲がツアーで取り上げられましたが、セットリスト後半でその4曲が立て続けに出てくる中で演奏されました。前年の英国ツアーのハイライトが『あの娘におせっかい』としたら、全米ツアーのハイライトはまさにこの曲だったと言えるでしょう。まさに「強力な新曲」の面目躍如です。この時の音源は公式ライヴ盤「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」に、映像は映画「ロック・ショー」に収録されていますが、ほぼオリジナルと同じニュアンスで演奏されています。ブラス・セクションももちろん生演奏です!若干テンポが速めなのはライヴらしい所か。あの3声コーラスも再現されています。そして、何と言っても感動なのが、オリジナルで歌うようなベースラインを弾いていたポールが、ここでもオリジナルに忠実なメロディアスなフレーズを弾いている点でしょう!今度は生演奏ですから、ヴォーカルと同時に演奏をこなしています。それなのに、ここまで躍動感あふれるフレーズを再現しているとは、ポールには脱帽です。・・・ところで、「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」に収録されている演奏で、イントロのパーカッションの部分で笑っているのは誰・・・?

ところが非常に残念なことに、この全米ツアー以来、ポールがこの曲をライヴで演奏することはありませんでした。全米No.1ヒットにもかかわらず・・・。最近のポールはやたらとビートルズ・ナンバー重視のセットリストにしていますが、ヒット曲のオンパレードでいいからそろそろウイングスの曲を大量に演奏してもよいのではないか・・・と思います。2001年にドキュメンタリー「ウイングスパン」でウイングス時代を回顧したことですし。この曲はライヴで演奏すれば米国はもちろん世界中どこでも大変盛り上がると思うんですけどねぇ・・・。ぜひここは、愛あるウイングスのコピーバンドさんを見習って(笑)、ポールにはこの曲を取り上げてほしいものです。秀逸なベースラインと共に復活を!なお、ポールが演奏しない間にリンダさんが亡くなってしまい、あのコーラスの再現はついにできなくなってしまいました・・・。

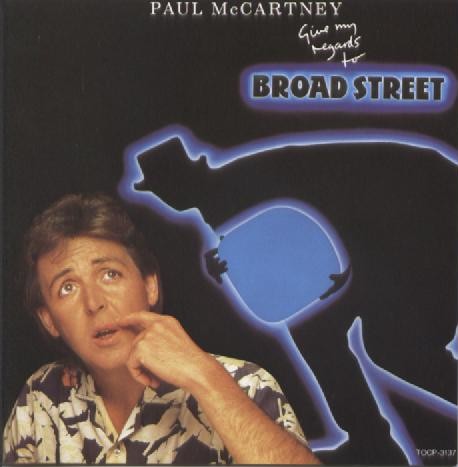

そんなポールですが、ライヴでは取り上げなかったものの実は一度この曲をリメイクしたことがありました。それは、ウイングス解散後の1984年にポールが自作自演した(と言うと聞こえが悪いですが)劇場用映画「ヤァ!ブロード・ストリート」でのこと。映画のサントラ用に再演したものでした。この映画では新曲の他に、ビートルズ時代を中心とした過去にポールが書いた曲が再演されるという豪華絢爛な劇中歌が話題を集めましたが、ウイングス時代からは1曲、唯一この曲が選ばれました(なお、選曲はプロデューサーのジョージ・マーティンや監督のピーター・ウェッブと決めたようです)。ポールは、この曲を映画で使用したことについて当時「第2のビッグ・ナンバー」として取り上げた、と語っているほどで、映画の中でも重要なシーンと考えていたことは間違いないようです(ただし、当初は映画でなく単一のヴィデオとして撮ったなんて話もしていますが・・・)。

映画では中盤の、スタジオのシーンで登場します。このシーンは、ポールたちが「他の惑星から毎日やって来ては1曲だけ演奏して帰るバンドによる、音楽の贈り物」をテーマに近未来風のステージで演奏する様子がフィーチャーされますが、そこで演奏される1曲が『心のラヴ・ソング』というわけです。ポールたち演奏者は、みな他の惑星から来ましたと言わんばかりに一様に白装束に猫のような白いメークをしています。ちょっと顔が(特にリンダの顔が)怖いですが(苦笑)。ひと目見ただけでは「これがポール?」状態ですが、よく見るとなるほど、と思うはずです。ステージはちょっと古臭さも感じるのが'80年代らしいですが(苦笑)、演奏が始まると共に地下から出てきて、演奏が終わるとまた地下に戻ってゆく・・・というありきたりな演出です。唐突に出てきて唐突に帰るのは、ポールのコンセプトにはぴったりかもしれません・・・。以下のような感じです。演奏中には、ジェフリー・ダニエル演じるダンサーがパントマイムをする様子も出てきますが、個人的には蛇足のように感じられます(汗)。ちなみに、この役者はポールの『No More Lonely Nights(Playout Version)』のプロモにも登場します。

映画「ヤァ!ブロード・ストリート」でこの曲を再演するポール。

このリメイクの演奏は、口パクを嫌ったポールが映画の撮影と同時に収録しているため、映画で演奏している面々がそのままサントラでも演奏しています。映画ではポールが様々な音楽友達を集めてある意味スーパー・セッション的イメージの広がるシーンがたくさんあるのですが、この曲ではTOTOのスティーヴ・ルカサー(ギター)とジェフ・ポーカロ(ドラムス)、さらにルイス・ジョンソン(ベース)、そして8人のブラス・セクションが参加。もちろん映画でも彼らの演奏を見ることができます・・・猫のメークしていますけど(笑)。オリジナルであるウイングスの演奏は、いかにも生演奏といった雰囲気の手触り感覚が感じられるのですが、このリメイクは近未来風のシーンに合わせてか、一転して無機質な、機械的な雰囲気の演奏になっています。これは、'80年代サウンドに迎合したポールのせいか、それとも洗練したAORで有名なTOTOから2人(スティーヴとジェフ)が参加している影響か・・・。イントロのパーカッションが、原曲に比べると遥かに重々しく機械的に響いている所で一目瞭然です。また、オリジナルよりキーボードが多用されており、これがやたらと耳につきます(演奏はポールとリンダ)。クラヴィ風と言えばいいのでしょうか・・・。シンセの多用といえばこの後のアルバム「プレス・トゥ・プレイ」に近い肌触りです。ベースはここではポールではなく、ルイス・ジョンソンですが、オリジナルより技巧的ではないもののファンキーなスラップベースはこれはこれで聴き応えがあります。TOTOの名ドラマー、ジェフのドラミングはパーカッションと同じく機械的な雰囲気たっぷり。ちょっと鼻につきます(汗)。そして、間奏はオリジナルにはない転調をしており、これがまたちょっと痛快であります。突き抜けるかのようなブラス・セクションに、ここではスティーヴ(from TOTO)の派手なギター・ソロが展開されます。これは逆にオリジナルにはない楽しみかもしれません。なお、このリメイクはオリジナルより構成が短くなっており、さらに間奏にもう1度パーカッション・ソロが登場するという違いがあります。3声のコーラスも短くはなっていますが、ちゃんと再現されています(ポール、リンダ、スティーヴの3人)。ツボを押さえていますね。[ちなみに、今までずっとこのリメイクでのコーラス3人目をエリック・スチュワートかと勘違いしていました・・・思い込みって怖い。]さらに、この曲が映画の同名サントラに収録される際は、映画での演奏からさらに短く編集されています(第1節の繰り返し)。全体的に無機質なイメージになっていて、賛否両論分かれるリメイクですが、アレンジを変えるとこうも変わるものかと新鮮感でいっぱいになります。この曲に関してはオリジナルと比較するのではなく、アレンジの違いを楽しむ方がよいでしょう。'80年代テイストに目をつぶれば、TOTOのメンバーやルイス・ジョンソンの演奏など結構楽しめますよ。映画は大失敗作になりましたが(汗)、そちらの方が演奏シーンも見られるし、長く聴けますのでぜひ一度チェックしてみてください。ポールやリンダのちょっと怖いメーク顔も見られます(笑)。

なお、サントラではこのリメイクの後に『Silly Love Songs/Reprise』と題した短いインストが入ります。これは、文字通り『心のラヴ・ソング』のリプライズであり、無機質なシンセにのせてポールがこの曲のコーラス部分をハミングするだけ・・・という、言ってしまえばたいしたことのない内容です(汗)。無機質な演奏は先のリメイクの名残り・・・と思いきや、映画では先のスタジオのシーンではなく、そこからしばらく経った倉庫のシーンの冒頭で使用されています。そのせいでしょうか、サントラのアナログ盤ではこの曲のリメイクでA面が終わり、このリプライズからB面が始まるという構成になっています(ただしCDではリメイクと同じトラックに続けて収録されている)。

ポールは、ウイングス解散後映画「ヤァ!ブロード・ストリート」でしかこの曲を取り上げていませんが、もう1人この曲を取り上げた元ウイングスのメンバーがいます。それが、なんとデニー・レインです。デニーは、ウイングス解散から15年以上経った1996年に、自作曲やウイングスナンバーなどをカヴァーしたアルバム「ウイングス・アット・ザ・サウンド・オブ・デニー・レイン」を発表していますが、そこでこの曲を取り上げてくれました。・・・しかし、残念ながらオリジナルに肩を並べる出来とは言えないのが事実です(汗)。ポールのリメイクに比べると、オリジナルに忠実なバンド・サウンドではあるのですが・・・どこかチープな感じが否めないのです。忠実すぎてちょっと単調でのっぺりした感じがあるからでしょうか・・・それともバックバンドの技量が足りないからでしょうか(苦笑)。アルバム自体低予算で作られたと言われていることを思い出してしまいます(ブラス・セクションは明らかにシンセ)。キーが高すぎるせいか、デニーの声があまり出ていないのもちょっと痛々しいかな(汗)。特にエンディングとかで無駄にシャウトしている所・・・(でもそれが実にデニーらしくて、そこが大好きなんですけど)。あの3声コーラスも全部デニー1人の多重録音(しかもかなりチープな仕上げ方)で寂しい限りです。また、第2パートの歌詞をなぜか“You gave me more”に変えています。あと、このカヴァーで笑えるのが、“I love you”を「あーいらーびゅ〜う〜う〜」と歌っている点。なぜか「びゅー」の部分をやや(いや、かなり)大げさに発音していて、これが面白いんです(笑)。まぁ、完成度うんぬんはともかく、デニーが今でもウイングスナンバーを録ってくれる(さらにライヴで演奏することもあるらしい!)ことは素直にうれしいですし、下手っぴでもポールのリメイクよりは何十倍も愛がこもっているなぁ、と思います。ポールもデニーを見習って、この曲をぜひともライヴで取り上げてほしいです。

この曲はプロモーション・ヴィデオが制作されました。といっても、当時のウイングスはワールド・ツアーの真っ最中。多忙のため、凝ったプロモは作れませんでした。そこでこの曲では、ウイングスのワールド・ツアーの映像を中心として編集されることとなりました。しかし、ただの映像と侮ることなかれ。このプロモでは、世界の頂点に立ったバンド・ウイングスの裏側を覗くことができる、貴重な作品だからです。このプロモでは、当時のコンサートでこの曲を演奏する様子を中心に、ウイングスのツアー中の動静を映しています(一部はウイングスのドキュメンタリー「Wings Over The World」にも転用されている)。冒頭は「スピード・オブ・サウンド」の裏ジャケットにも登場する、メンバーの多種多様な表情が見られる写真で始まります。演奏シーンはもちろん秀逸ですが、それより興味深いのは楽屋裏や移動中の飛行機内でのシーン。そこでは、日々かっこいいロック・ショーを繰り広げるウイングスに、つかの間訪れる安らぎの時を見ることができます。そこでは本番の力んだ様子はなく、みんなリラックスした表情で、終始楽しそうな笑顔を見せています。世界一を極めたバンドも、その内実は人間味あふれる人たちなんだなぁ、と思わせます。ただかっこいいだけでなく、お茶目でユーモラスな面も覗かせる、そんなウイングスの真の魅力を堪能できます。一番お茶目なのは自らをコメンタリーで「バカ」と称するポールだと思いますが(笑)。ボールで遊んだり、おどけた表情で飛び跳ねたりと、このプロモでも行動が一番目立っています。目立ちたがり屋ならではか?そんなポールが子供たちを連れてツアーに挑んでいることも興味深いです。ポールは子供を本国から呼んでツアー中ずっと連れ歩くことにいろいろ反対意見があったと言いますが、幼い頃から間近で音楽を体感し、見知らぬ土地を多く見聞することができた子供たちは貴重な体験ができて幸せですね。リハーサルや機内のシーンでそんな子供たちも映っています。そして、何と言っても当時の米国のウイングス人気が分かる、人、人、人!冒頭の、会場に殺到する人の数を見てください。これが当時の彼らの勢いなんですね。もちろん、この曲の演奏シーンでは熱狂しているのが分かります。米国ではファンにも記者にも大歓迎されたことがよーく分かりますね。また、周りにパトカーや保安官の姿が見受けられる点、ウイングスは常に警護されていたことも分かります。それほどまでに人気だった・・・というわけですね。現在、このプロモは公式プロモ集「The McCartney Years」で見ることができます。当時のウイングスの縮図ですので、ぜひごらんください!

最後に、アウトテイクですが、一大名曲にもかかわらずこの曲のスタジオ・アウトテイクは見つかっておりません(汗)。「スピード・オブ・サウンド」セッションのアウトテイク自体、ほとんど見つかっていないので仕方ない話ですが・・・。ただし、セッション中にこの曲のレゲエ・ヴァージョンが録音されたという話があり、音源は出回っていませんが本当らしいです。もし存在するとしたら、どんな風になっているのか聴いてみたいですね。『Tomorrow』や『Got To Get You Into My Life』までレゲエ化してしまうレゲエ好きのポールですから、あっと意表をつかせるアレンジかもしれません。

私は、この曲を最初にベスト盤「オール・ザ・ベスト」で聴きました。私がまだポール初心者だった頃ですが、予めこの曲が大ヒット曲だという情報を得て期待していましたが、期待以上で本当に感動しました。「これぞポールだ!」と思いましたね(『Band On The Run』を最初聴いた時のように)。唯一の難点といえば、演奏時間が長いことでしょうか。特に2回ある間奏の長いこと、長いこと!あれじゃあカラオケで歌えません(汗)。いや、ポール・ファンがいない場ではトイレタイムになりそうなので・・・。個人的にはあのブラス・セクションのメロディは好きなんですけどね。3声のコーラスはなんといってもオリジナルに限ります。ポール、リンダ、デニー、この3人の声が混じりあうとまさに無敵です。私はリンダのパートが一番好きですね(デニーも好きですが)。リメイクは、「ヤァ!〜」のはそこそこ楽しめますね(先述の通り)。デニーのは、あのチープさが逆に面白かったりします、デニーらしくて(笑)。元々デニー好きですし。あとそうそう、後年この曲の演奏をバックにして女性ヴォーカリストが全く別の曲を歌うというディスコ・ヴァージョン(『Come Rain,Come Shine』だったか?)が発表され、MPLのサイトの試聴ページで聴くことができますが、これがぴったりはまっているんですよね。ポールがディスコを意識してこの曲を書いたことの証明か・・・?

現在この曲は、オリジナルアルバムである「スピード・オブ・サウンド」だけでなく、「ウイングス・グレイテスト・ヒッツ」「オール・ザ・ベスト」「ウイングスパン」の各ベスト盤に収録されているので、簡単に入手できます。もうこれは一聴あるのみです!とにかく完璧ですから。これを聴かずしてポール・ファンは語れない!そして、ポールにはこの曲のライヴでの再演を強く求めます!

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「質素ながらもはじけるポップ」。お楽しみに!!

(2009.3.28 加筆修正)

(左から)当時のシングル盤。/アルバム「スピード・オブ・サウンド」。この地味なアルバムから、この曲は生まれた。ポールのベースは必聴!

サントラ盤「ヤァ!ブロード・ストリート」。近未来風なリメイク。映画も見ましょう!/デニー・レインのカヴァー・アルバム。この安っぽさもなかなか捨てがたいです(笑)。