Jooju Boobu 第48回

(2005.8.21更新)

Move Over Busker(1986年)

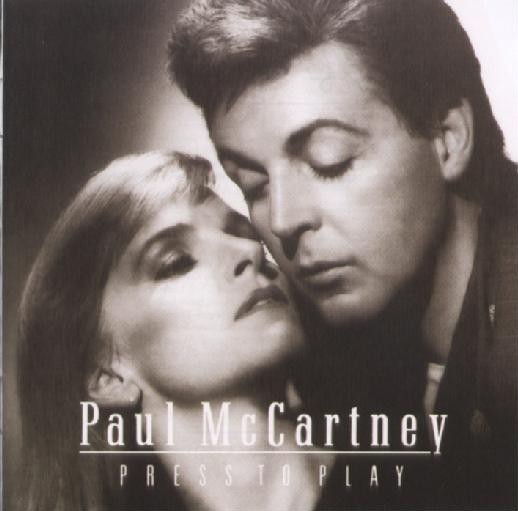

今回の「Jooju Boobu」は、1986年のソロアルバム「プレス・トゥ・プレイ」から懲りずに再び取り上げます。これまで6曲(ボーナス・トラック含めると7曲)も「プレス・トゥ・プレイ」収録曲を紹介していますが、これはつまり、私がよほどの「プレス・トゥ・プレイ」好きだということの証しです(笑)。既にアルバムの約半数も紹介してしまっていますが・・・、今回紹介する曲は『Move Over Busker』です。ご存知のように「プレス・トゥ・プレイ」でポールはエレクトリック・ポップに挑戦し、物の見事にチャートで大失敗したのですが(汗)、この時期の見逃せない一面として「硬派ロック」の魅力があります。『Stranglehold』に『Angry』そしてこの曲。この時期のロック三傑とも呼べる3曲の1つであるこの曲の、知られざる魅力に迫りたいと思います。例によって「PTPマニア」の熱い語りっぷりになりますのでご容赦ください(苦笑)。

アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。このコラムをごらんになった方にとってはもはや耳タコもいい所、もはや説明不要のアルバムですが、一応初めての方のために改めてざっと説明しておきます。不要な方は読み飛ばしてください(笑)。このアルバムは、'80年代に入りチャート不調が続いたポールが、当時売れっ子だったヒュー・パジャムをプロデューサーに招き心機一転、世界を席巻しつつあったプログラミングを多用したエレクトリック・ポップに挑戦した、創作意欲あふれる自信作です。ポールの諸作の中でも、最もアグレッシブな一枚と言っても過言ではないでしょう。結局は、リズム主体の「らしくない」サウンドに世間の心をつかめないどころか往年のファンまでもが引いてしまいチャートで大失敗を喫し、ますます迷走を続けることになってしまうのですが・・・(汗)、そんなこんなで現在は一般的に「駄作」という認識で通ってしまっている(ポールまでもがそう認識してしまっている)悲しい運命にあるアルバムです。時代を行きすぎた、普段のポールからは到底考えられないような作風に手を付けたことが災いしてファンの間で不人気となってしまいましたが、斬新で意欲的なサウンドは今なお色あせず、聴く時はいつも新鮮感をもたらしてくれるこのアルバムは、世間が言うほどの悪い内容では決してなく、メロディがきらりと光る隠れた名曲も多く含まれていることから、一種の「隠れ名盤」ともいえるでしょう。それは、一部の大変マニアックなファンに大変慕われていることが裏付けています。無論私がその中に含まれるのは言うまでもないですが(笑)。

当初はポールにとって自信たっぷりの意欲作であったそんな「プレス・トゥ・プレイ」のセッションでは、ヒュー・パジャムの他にもう1人新たなパートナーがいました。それが元10ccのエリック・スチュワートです。エリックが'80年代ポールのアルバムを影ながら支えてきたことは周知の通りですが、この「プレス・トゥ・プレイ」では演奏やコーラスでの貢献のみならず、作曲活動にまで渡りました。この時エリックはジョン・レノンやデニー・レインに続くポールの正真正銘の右腕となったのです。「プレス・トゥ・プレイ」セッションでポールとエリックは10曲以上もの共作曲を残しており、そのうちアルバムには6曲(CDでは8曲)収められています。結局意見の相違によりアルバム発売後ポールと物別れに終わってしまうエリックですが、一連の共作活動を通して、不振続きだったポールに活を入れいつも以上にメロディアスな楽曲を生み出したことは大きな貢献といえるでしょう。共作活動で生まれたマスターピースの数々は、一般的には知られないものの、今なおコアなファンの間で人気を得ています。そして、今回紹介する『Move Over Busker』も、そんなポールとエリックの共作曲です。

「プレス・トゥ・プレイ」セッションでポールの片腕となったエリックは、「ストレートなR&Bサウンドでポールを甦らせようと思った」と話しています。'80年代以降、ソフトなポップやバラードの路線が続いたポールは、ファンの支持を得る一方でチャート不振という現実にもさいなまれていましたが、そんなポールを見かねてエリックは一転してポールをロック路線で復活させようと心弾ませていたのです。そしてエリックの望んでいた通り、セッションではウイングス以来とも言える現役感あふれるバンド編成の演奏(エリックいわく「ビートルズのようだった」)が繰り広げられることとなったのですが・・・。ここで先述の「意見の相違」が起きてしまいます。エリックの思惑とは裏腹に、ポールはストレートな演奏が光るベーシック・トラックに幾重にもオーヴァーダブを行ってしまったのです。さらにパジャム色の濃い打ち込みサウンドを駆使したデジタル的なミキシングにより、アルバムで発表された楽曲は当初エリックが望んでいたストレートなR&Bサウンドとは程遠いアレンジに生まれ変わってしまいました。エリックはこれに深く失望し、ポールもまたチャート不振に納得がいかず、2人はパートナーシップを解消してしまいます・・・。

(エリックにとっては)余計なプロデュースにより、当初はシンプルだったサウンドがストレートに響きにくい内容になってしまった「プレス・トゥ・プレイ」ですが、そんな中でも際立ってエリックご推奨のロック路線が強調された楽曲が3つほどあります。それが、冒頭で触れた「硬派ロック」三傑です。いずれもポールとエリックの共作曲であり、ここはエリックの影響が強く表れたと言えるでしょう。この3曲では、エリックが嫌っていたデジタル・サウンドが極力排されており、アルバム中かなりシンプルな演奏となっています。そのため、制作過程で霞んでしまった当初の目標であり、まさにエリックが思い描いていた「ストレートなR&Bサウンド」の片鱗を色濃く味わうことができます。そしてこれが、エレクトリック・ポップのアルバムとして知られる「プレス・トゥ・プレイ」のもう1つの魅力なのです。恐らくエリックの影響力がもっと強かったら(エリックは当初自分がポールと共同プロデュースを行うものと考えていたらしい)、きっとこのロック路線が主流となり、よりストレートなアルバムとなっていたのでしょうが・・・。残念ながらそれは実現せずアルバムの片端に追いやられる結果となってしまいましたが、エリックの強い意気込みがポールの創作意欲とあいまって「硬派ロック」三傑で爆発しているのです。不評の「駄作」においてこの3曲が割と好評を得ているのは、シンプルなロックバンドスタイルによるストレートな響きが好感を呼んでいるからかもしれません。

そんな三傑も各曲個性があり印象も違うのですが、この曲のロックスタイルを表現するとしたら「オールド・タイプ」という言葉がぴったりでしょう。この曲では、ポールにとっては久々に'50年代のオールディーズを意識したロック・サウンドが登場しているからです。ポールはもちろんソロ活動(ウイングス含む)においてもロックの名曲を多く残していますが、それとは違うニュアンスをこの曲は持っています。チャック・ベリーなどのポールが敬愛するロックンローラーの曲に影響を受けた、シンプルなコード進行の中に懐かしさを感じさせる作風。『I Saw Her Standing There』に代表される初期ビートルズをほうふつとさせるキャッチーなメロディ。「プレス・トゥ・プレイ」セッション後、ポールはロックンロールのカヴァーアルバム「CHOBA B CCCP」のセッションを実施、その後ビートルズを思い起こさせる原点回帰のロックサウンドを聞かせていますが、この曲はそんなポールの動きを予見しているかのようです。こうした流れは『Ballroom Dancing』(1982年)や『Get Out Of My Way』(1993年)でも感じることができますが、この曲では例の「PTPサウンド」の影響で懐かしさのみならず現代的なサウンドを織り交ぜているのがまた独創的です。特に機械的にも聞こえる力強いドラミングがそれを象徴付けているのですが・・・。この後の「ビートルズ回帰」路線とも若干違う、アグレッシブでハードな音作りには刺激的なものがあります。オールディーズを現代風にリフォームした、大げさに言えば、新旧のロックの融合がここでは実現しているのです。

サウンドの中心はやはりエレキ・ギター。ポール、エリック、カルロス・アロマーの3人による演奏です。これがかなりハードで、これが「硬派」と呼ばれるゆえんの1つです。イントロや間奏に入るメロディライン(後述するコーラスのメロディと同一)が耳に残ります。若干エコーなどデジタル的な音処理が施されていますが、エリックが夢見ていたR&Bサウンドそのままのストレートな演奏です。間奏のギター・ソロはサビのメロディを引用したものですが、これは誰による演奏でしょうか?これまたストレートの一言です。逆にキーボード類はピアノしか入っておらず、オールディーズの雰囲気を出すのに成功しています。しかもピアノは大々的な演奏がない上にミックスが小さく、それがギター色をより濃くしています。この点は『Ballroom Dancing』と違いますね。この時期特有のシンセ類は一切使用されていなく、聴きやすく仕上がっています。ジェリー・マロッタによるドラムスは、先述のようにこの時期特有の打ち込みのような力強い演奏。若干単調なリズムが鼻につく印象もありますが(私は全然気になりませんが!)、迫力たっぷりのこれまた「硬派」な演奏です。中でも随所で聞かれるフィルインが印象的です。ギター、ベース、ドラムス、そしてピアノのみというシンプルなバンド編成はストレートなロックにはうってつけの生々しい演奏です。この時期にありがちなデジタル音を何重にもオーヴァーダブさせて分厚い音作りにするスタイルを取らなかったのが、ここでは大成功です。さすがのポールもここでは正しい見識があったのか、それともエリックがブレーキをかけたのか・・・。硬派スタイルは人によって「大げさだ」という評もありますが、それでも素直にロックしている姿はポール、特に'80年代ポールにとってはあまり見られなかったもの。スタジオにこもっていた時期でも現役感を強く印象付けるスタジオライヴさながらの演奏は贔屓目なしにかっこいいです。リアルタイムでポールを聴いていた人にとっては、特にその思いは強いはずでしょう。

さらに痛快なのが曲構成でしょう。シンプルなメロディラインとコード進行は、先述のようにオールディーズらしさたっぷりですが、この曲では中盤以降転調しています。これが後半のうきうきするような雰囲気を出しています。序盤は割と穏やかなのが後半突き抜けるかのようにぱっと楽しい空気が広がってゆくのが実に爽快です。サビ1つ取っても、前半と後半とではかなり印象が異なります。後半の盛り上がりの痛快さは転調のおかげなのです。違和感なくこの切り替えができるのはさすが名アレンジャー・ポールという所でしょうか。最後は『I've Had Enough』のようにスパッと終わってこれまた無性に気持ちいいのです。

そしてさらに痛快なのがヴォーカル面でしょう。(もうこの曲は痛快だらけなんです、本当に!)ポールのヴォーカルは、曲に合わせてロックスタイルで歌われます。これも前半では野太く穏やかめに、転調以降は力のこもった、シャウト交じりの歌い方がされていてコントラストを成しています。演奏面もそうですが、ヴォーカル面でも'80年代ポールはロックスタイルが見られませんでしたが、この曲や『Angry』では数年間秘めていた熱いシャウト交じりの若干荒々しい歌声を堂々と披露してくれます。'80年代のポールはスタジオ活動が主でライヴをすることはありませんでしたが、この曲を聴くとポールのライヴ魂が消えていないことが分かり、なんともうれしいことです。特に後半のアドリブ風のシャウトを聴くと、当時ささやかれていた「ライヴ再開」の噂も本当に企画されていたのでは・・・?と思わせてしまいます。「硬派」三傑は、演奏面のみならずまさにこうしたライヴ感たっぷりのロックヴォーカルも堪能できる上で、この時期非常に貴重な存在と言えます。デジタル・サウンドの裏で見え隠れしているポールのシャウトを、見逃すことはできません。

そして、この曲のカラーを硬派だけでなく楽しい雰囲気にさせているのがコーラスです。この曲のコーラスは、ポールとエリックそして数人のセッション・シンガーが担当していると言われていますが、男性中心のコーラスはロックスタイルのこの曲に似合っています。しかし、それ以上にこのコーラスが印象的なのは、なんといっても非常にキャッチーで覚えやすいものだからでしょう!中盤に入る“You've got it coming,come on come on〜”の一節です。イントロのギターフレーズと同じメロディなのですが、一度聴いただけで思わず一緒に口ずさんでしまいそうです。そしてこんなコーラスが後半の転調と共に大々的にフィーチャーされるようになり、同時に賑やかさも倍増しとなります。ポールのシャウトヴォーカルとキャッチーなコーラスの対比が実に楽しいです。終盤の繰り返しの“Come on,come on”と入るコーラスは、誰もが一緒に「カモン、カモン!」と歌いたくなってくるはず(笑)。終盤の高揚感はたまりません。このように、演奏・ヴォーカル・コーラスすべてが後半の転調を上手に生かしており、オールディーズらしいうきうきした雰囲気を出しているのです。これは他の「硬派」三傑にはない魅力であり、この曲独特の痛快な魅力です。

コーラスと共に楽しい雰囲気にさせてくれるのが歌詞です。この曲の歌詞は、ポールお得意の物語風に仕上がっています。タイトルの「busker」とは「大道芸人」のこと。道端で曲芸や演奏を披露して収入を得る人のことです。そんな大道芸人を主人公に、彼の視点から見た街の人たちの様子をヴィヴィッドに描いたのがこの曲の内容です。ポールいわく、「海辺のポストカードにあるような、イギリスの昔からの伝統を歌っている」とのことですが・・・。3人の登場人物が出てきますが、それぞれ名前がつけられていて人柄も個性的です。タイトルの「Move over(どいてよ)」が示すように彼らに相次いで厄介払いされてしまう大道芸人ですが、それにもくじけずチャンスに希望をかける主人公の個性的な生き方が滑稽に歌われています。曲の楽しい雰囲気同様、前向きな気持ちにさせてくれます。聴けばただのロックンロールですが、実は登場人物の心理状況まで細かに書き上げられています。さすがは物語風詞作の上手なポール!エリックが詞作面にどのくらい貢献しているかは不明です(苦笑)。

この曲のアウトテイクが発見されており、「Played To Press」「The Alternate Press To Play Album」といったブートで聴くことができます。これはラフ・ミックスといった趣で、演奏はほぼオリジナルに近いアレンジのまま、エコーなどの音処理が施される前の状態で残されています。そのため、公式テイクに比べるとかなり音が薄くなっている感があります。迫力には欠けてしまうのは仕方ないことでしょうか・・・。しかし、音処理がクリアなため、公式テイクでは聞き取りにくい各楽器の音を鮮明に聴くことができます。特に公式テイクではミックスが小さくて隠れてしまった、ピアノがかなり目立っているのは特筆すべきでしょう。それゆえに、こっちのテイクは『Ballroom Dancing』のイメージに近いと思いますね。そして、ポールのヴォーカルはガイド・ヴォーカルが収録されています。公式テイクよりラフに流しているような感じですが、ここでも後半痛快なシャウト交じりのヴォーカルを聞かせています。のびのびした歌い方が、セッション中のリラックスした雰囲気を感じさせますね。あの印象的なコーラスは、まだ入っていません(一部ポールが歌っているが、なぜか途中で歌うのをやめてしまっている・・・)。

この曲は単なるアルバムソングの1つであり、別段特筆すべきこともなく今日まで来てしまっていますが(汗)、実は三傑の1曲『Stranglehold』のプロモ・ヴィデオでもこの曲を聴くことができます。このプロモではポールたちがライヴ・ハウスでギグをやっている様子が登場し、『Stranglehold』を演奏するのですが、その冒頭にこの曲を演奏する様子が登場します。これは『Stranglehold』の前に演奏していたのがこの曲という設定で、この曲は終盤のみ聴くことができます(徐々にフェードインしてゆく)。音源は『Stranglehold』と同じく公式テイクと同じで、いわゆる擬似ライヴなのですが・・・、このプロモはこの曲がライヴ映えすることの密かな証明になっています。

『Stranglehold』のプロモ・ヴィデオより、この曲を(擬似)演奏するポールたち。

ただでさえ不人気で、「駄作」とまで言われマイナーに甘んじているアルバム「プレス・トゥ・プレイ」の中で、さらに単なるアルバムソングといった位置づけのため、知名度は全くありませんが、ファンの間では好意的に受け入れられている曲ですね。あのアルバムでは「硬派ロック」三傑はそれなりに受け入れられていると思います。やはり、エリックが当初望んでいたストレートに響くロックスタイルが聴きやすいからでしょう。そして、この曲はポールが見せてくれなくなったシャウト風ヴォーカルと、否応にも楽しくさせる後半の展開が痛快だからでしょう!ぜひともライヴでも取り上げてほしいのですが、最近のポールの論調からするとちょっと無理かもしれません・・・(汗)。リズムやコーラスなど、かなり盛り上がると思うのですが・・・。蛇足ですが、個人的な思い入れとしては、「プレス・トゥ・プレイ」収録曲+aを音楽作成ソフトを使って自分なりのアレンジで打ち込みしよう!という壮大な企画をやっていまして、その中で最初に取り上げたのがこの曲、というのがありますね。音楽知識の浅い私にとってはまだベーシック・トラックも終わっていなく、未完成(2009.2月現在)ですが・・・(汗)。そこでは硬派な魅力と陽気な魅力の双方を融合させた、よりダンサブルなアレンジにしています(笑)。「プレス・トゥ・プレイ」の楽譜があれば作業もだいぶ楽になるんですが・・・どこかに転がっていないのでしょうか?

そしてこのコラムでは、ここまでで既に「プレス・トゥ・プレイ」全13曲(CDボーナス・トラック含む)のうち実に7曲が紹介済みという快挙を成し遂げてしまいました(苦笑)。いかに私が「PTP」マニアであるかがお分かりかと思います(笑)。残るは6曲。今度はいつ紹介されるのでしょう・・・?

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「放送禁止のロック・ナンバー」。『アイルランドに平和を』は紹介済みですよ(苦笑)。お楽しみに!

(2009.2.28 加筆修正)

アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。デジタル・サウンドと硬派ロックが魅力の、今だからこそ聴かれるべき隠れた名盤。