Jooju Boobu 第30回

(2005.6.19更新)

Junior's Farm(1974年)

おかげさまで、今回で「Jooju Boobu」も30回目を迎えることができました。日頃ごらん頂いている皆様には本当に感謝いたします。そんな30回目の今回紹介する曲は、前回より始まった第3層では最も有名な曲です。1974年のウイングスのヒットナンバー『Junior's Farm』です。ウイングス作品の醍醐味のひとつとして、ロックテイストが挙げられますが、この曲はその代表格の1つと言ってもよいストレートで軽快なロックナンバーです。ビートルズ時代ともまた違う、ウイングスならではのロックぶりが楽しめるこの曲を語ってゆきます。

この曲が制作されたのは他の曲とは違い、アルバムのためのセッションではなく、単発的に行われたセッションでのことでした。ですから、まずはそのセッションの説明をしなければいけません。この時期は、ウイングスが新たな展開を迎える過渡期に当たる頃で、なかなか注目されることはないのですが、その後のウイングスの運命を決定付ける重要な時期となります。それは言わずもが、ウイングスに付きもののメンバーチェンジでした。

1973年、突然のメンバー脱退にもめげず大傑作アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」を世に送り出した3人編成(ポール、リンダ、デニー・レイン)のウイングス。『Jet』『Band On The Run』といったシングルカットも次々とヒット。まさに起死回生といった趣でした。その成功を土台に、ポールが次なる目標としたのがライヴ再開でした。しかし、リード・ギタリストとドラマーが不在の当時の3人編成ではとてもコンサートに出られる状況ではありません。ライヴを行うためには当然新たなバンドメンバーの増強が必要でした。翌1974年、ポールは手始めに、愛妻リンダや実弟マイク・マクギアのセッションに参加していたジミー・マッカロク(元サンダークラップ・ニューマン)をリード・ギタリストに招きます(4月)。まだ20歳だったジミーですが、既に長いキャリアをものにしポールの信頼も厚く注がれました。そして、翌5月にオーディションで選ばれたのがドラマーのジェフ・ブリトン。こちらは空手指導者の資格を持つというウイングスで一番異色の経歴の持ち主でした。ジミーとジェフが新たに加わり、ここに何度目かの新生ウイングスが誕生しました。

1974年にウイングスに新規加入したジミー・マッカロク(左)とジェフ・ブリトン(右)。

再び5人となったウイングスは、早速ポールのライヴ再開の願いをかなえるべく始動します。翌6月にウォーミングアップを兼ねてレコーディングに入ったのです。これまでいろんな場所でレコーディングを行い、時にはメンバーの顰蹙を買った(苦笑)ポールですが、今度も地元英国を飛び出してアメリカはナッシュビルに赴きます。ナッシュビルといえばカントリーの本場。かねてからカントリー風の楽曲を量産してきたポールですが、それだけでは我慢できず本場カントリーを習得しに行った・・・のかは不明ですが。実際、ぜいたくにも地元のカントリー系ミュージシャンを誘って(巻き込んで?)のセッションでした。チェット・アトキンスやフロイド・クレーマーもいたのだから驚きです。ウイングスがナッシュビルに滞在したのは約1ヶ月だったようですが、この時数曲が録音されました。それがまたぜいたくにもカントリーにどっぷり浸っていて、親父さんが作った『Walking In The Park With Eloise』を先の豪華メンバーで録音するという親孝行ぶりを見せた他、もろカントリーチックな『Sally G』、デニーとの共作『Send Me The Heart』を取り上げ、未発表曲『Hey Diddle』のオーバーダブ(フィドルとスチールペダル)も同時に行っています。『Sally G』はナッシュビルに行ってから書いているということからも、ポールがカントリーに多大な影響を受けたことはよーく理解できます。

そして、現地で会ったひとりの人物がポールに曲想を与えることになります。この人物に関する情報がいろいろ錯綜していて謎なのですが(汗)、ポールとリンダが滞在していた農場のオーナーであることは間違いないようです(セッション・マンだとかいう噂もありますが・・・)。名前も、「ジュニア・カーリー・パットマン」だとか「ノーバート・パットナム」だとかいろいろ説があるようです(説というのも変ですが・・・)。とにかく、彼の農場に触発されてポールが書き上げた曲・・・それが今回紹介する『Junior's Farm』だったのです。思えばポールも農場主ですが、そんなポールに曲想まで与えてしまうほどですから、きっとナッシュビルの農場は素晴らしい所だったのでしょうね。

ということで、この曲の話題に行き着きました。『Sally G』と同じく、ナッシュビルに行ってから書かれた曲で、その場で早速録音されました。先述のようにナッシュビルで録音された曲はほとんどがカントリーの影響を直接受けたものとなりましたが、この曲だけは例外でした。では何かといえば、冒頭で触れたようにストレートなロックナンバーだったのです。

ビートルズ解散以降もロックナンバーを発表してきたポールですが、この時期を前後してその作風が変わってゆきます。ウイングス結成以前のソロ時代や、初期ウイングスにおいては、ポールのロックは当時流行のブルースの影響を受けたかのような重々しく野太いリズムが中心のヘヴィーなものが大半でした。『The Mess』や『Hi Hi Hi』、『Smile Away』『Wild Life』などなど・・・聴いていただけるとそののっしりした雰囲気がよく分かると思います。それが、最初のウイングス崩壊の危機を挟んで徐々に変わってゆきます。初代ドラマーだったデニー・シーウェルがいなくなったからかは不明ですが、初期ウイングスに特徴的だった重々しさが徐々に消えていったのです。「バンド・オン・ザ・ラン」期の『Helen Wheels』『Jet』の2曲は以前に比べると圧倒的に軽くなっています。

そして、この流れを決定付けたのがこの時期に行われたメンバーチェンジでした。この時加入した新メンバー、つまりジミーとジェフは若さあふれるストレートな演奏が持ち味。脱退したヘンリー・マッカロクやデニー・シーウェルの演奏とは全く性質が違いました。演奏面だけ見ても、聴き比べれば全く違ったニュアンスを持っています。また、メンバーチェンジはポールの作風にも影響を与えます。特にポールより一世代も下のジミーの早熟なギターさばきはポールのロック魂を揺さぶったのは想像に難くありません。以降ポールは、ブルースやグラムロックなどの影響を脱却し、ストレートさと軽快さを売りにしたシンプルなロックを量産してゆくことになります(例外もありますが・・・)。その先がけとなったのがこの曲で、まさしくストレートで軽快な8ビートロックです。

しかし、ポールに特徴的なのがロックといっても完全なロックにならない点。それはポールがいろんな音楽の影響を受けそれを相互作用させながら曲を作っていくためなのですが、この時期以降のウイングスのロックナンバーはしばしばポップの要素が入ったものが登場します。『Girls' School』『I've Had Enough』『Getting Closer』などなど・・・(ちょっと前の『Jet』もそうでした)。ポールが書くキャッチーなメロディや、メジャーキーを使いシンプルに展開してゆくコード進行などはその大きな要因です。こうした曲は耳の肥えたロック・ファンにとっては「えせロック」だという意見が絶えませんが(汗)、キャッチーな曲調が得意なウイングスには逆にほどよくポップセンスが入った方がぴったりなのです。そして、ロックの真髄をよく知らない私からしたら、この曲も十分「ロックしている!」のですが(笑)。

曲はエレキギターを基調にしたバンドサウンドです。前作「バンド・オン・ザ・ラン」ではポールが欠員分の演奏も担当していた「不完全バンド」だったので、一線を画しています。そして、曲を通して大活躍なのがやはりジミーとジェフの新メンバー。挨拶代わりとでも言うべく、その個性を強烈にアピールしています。同時に、リード・ギタリストとドラマーがいるかいないかだけでこんなに違うんだ・・・と思わせます。ポール自身、「ジミーとジェフはよい仕事をした」と振り返っています。まずジミーですが、イントロからエンディングまで印象的なメロディラインを披露してくれます。ジミーの独創かポールの指示かは不明ですが、20歳の青年から繰り広げられるフレーズはもう完璧です。これ以外のソロなんて考えられません。イントロのメロディしかり、第1節〜第2節のつなぎのソロしかり・・・。ポールの“Take me down,Jimmy!”の掛け声に十二分に答えてくれています。ジミーの天才的な腕前を堪能するにはまさにうってつけの1曲となっています。そんな天才がまさかこの5年後早逝してしまうとは・・・返す返すも非常に残念です。そして、もう1人のジェフですが、こちらも若々しい力強い演奏でひきつけます。さすが空手をやっているだけある(それは関係ないか)。タイトなリズムは曲の疾走感を出していますし、要所要所でシンバルやフィルインを織り交ぜ曲を盛り上げてゆきます。シンバルのたたき方1つでも力の入れ具合がかつてのシーウェルとは違います。初期ウイングスに比べて全体的にクリアな音なのも原因かもしれません。とにもかくにも、この曲でのジミーとジェフの気合いの入れようは尋常ではありません。ポールの期待にしっかり答えています。元からいたデニー・レインがかすんでしまうほどです(汗)。それと一応、リンダもキーボードで参加しているようですが、目立っていません・・・。

そして若者に負けじと頑張るのがポールです。本業のベースもそうですが、ヴォーカルで印象付けています。ロックナンバーですが、あまりシャウトが登場しないのはポールのポップ・センスゆえか?少し太めのヴォーカルで歌っていて、曲のほとんどがこのスタイルです。曲の軽快さにあいまってどこか余裕の表情を感じさせます。イントロと間奏では「ハッ!」の掛け声がいいアクセントになっています。「ハッ!」といっても和田アキ子じゃないですが(苦笑)。そして最後の最後、エンディングに差し掛かった頃に封印していたシャウトを思いきり吐き出すのですが、これがかっこいい。シャウトをし出したら止まらないかの勢いで、シャウトし続けます。声も枯れ喘ぎつつ発する最後の「ハッ!」(「ヒッ!」にも聴こえる)が痛快です。まだ大々的にシャウト・・・とまではいかない曲ですが、この後のウイングス一連の「ロック・ショー」を予感させる内容です。そのエンディングではそれまでと違い急にドラマチックな展開になりますが、この点が「ロックらしくない」という論評を頂く要因かもしれません(苦笑)。ポールらしい気の利いたアレンジだと思うのですが・・・。もちろん、ウイングスお約束のリンダとデニーを使い分けるコーラスワークはここでも健在。第3節後の追っかけコーラス(!?)が聴いていて楽しいです。

歌詞は、先ほど触れた農場主にして謎の人物が所有する農場に触発されたことから、「ジュニアの農場に連れてって」と歌う内容になっています。ボブ・ディランの『Maggie's Farm』にインスパイアされたとも言われていますが・・・。自分の所有しているのとは違う趣の農場から想像を膨らませた結果、ここではポールお得意の物語風の詞作が炸裂しています。登場人物も多種多様で、「ポーカー・マン」や「エスキモー」、「オリー・ハーディ」「老人」など個性的な面々です。いろんな人が集まる農場、ということでしょうか。ナッシュビルの農場から曲想を得たため、アメリカの農場を舞台にしているようです。ただし、第2節に出てくる「the Houses of Parliament」は英国の国会議事堂のことを指します。逆に「President」=「大統領」は英国には存在しません。英国の農場とナッシュビルの農場がごっちゃになったような、ファンタジーな世界です(苦笑)。また、サビで「ジュニアの農場に連れてって(Take me down to Junior's Farm)」と歌っていたはずが、エンディングでは一転して「僕を連れ戻して(Take me back)」と繰り返すのが微妙な所ですね。あと蛇足ですが、日本盤の歌詞カードに記載されているこの曲の歌詞は聞き取り間違いが多くめちゃくちゃな内容になっています(汗)。東芝EMIさんには訂正を要求します(笑)。

ナッシュビルで書き上げ、そのまま録音したこの曲。しばらく寝かせられた後、1974年10月にシングルで発売されました。ジミーとジェフが加入した新生ウイングス初のシングルとなりました(厳密には「カントリー・ハムズ」名義で『Walking In The Park〜』が先行発売されているのですが・・・)。ウイングスとしてはあの「バンド・オン・ザ・ラン」以来の新譜だけに世間の注目も相当だったことでしょう。それにもかかわらず、英国では伸び悩み16位止まりでしたが、米国では最高3位まで上昇するヒットとなりました。米国から題材を得たのが幸いしたのでしょうか?まぁアメリカ人が好きそうな曲調ですから、そこが受けたのかもしれません。新たなラインアップとしてはまずまずの成績でした。B面はカントリーこてこての『Sally G』。「カントリーの方がロックより売れる!」と思ったレコード会社の人間がいたのでしょうか、後日このシングルはA・B面を逆にして再発売されています。しかし勢いでいえば『Junior's Farm』の方が格段上で、39位止まりとヒットしませんでした。シングルの宣伝用に、ウイングスはこの曲になぞらえたポスターを制作していますが、そこではメンバーがエスキモーやポーカー・マンに扮して歌詞の再現をしています。いかにも農家のジュニアといった感のポールが面白いです(笑)。以下のような感じです。

シングル発売にあたっては、プロモ・ヴィデオが制作されました。といっても、プロモに使用された映像はプロモ用に作ったものでなく、ウイングスのリハーサルの模様を捉えた一連の映像作品の抜粋でした。1974年秋に、おなじみのアビー・ロード・スタジオで撮影されたもので、編集されたもののいまだ未発表。その全貌はブートで楽しめます(苦笑)。ファンの間では「One Hand Clapping」セッションとして知られているものです。当時のウイングスのレパートリーはもちろん、レアな『西暦1985年』の演奏シーンや未発表曲『Suicide』など見所満載なのですが、その中で唯一プロモとして日の目を浴びることとなった、この曲でした。(そのためか、「One Hand Clapping」もののブートの多くにはこの曲は収録されていません・・・)

このプロモが他と違う一番の特徴は、リハーサルで演奏された生演奏をそのまま収録している点。つまり、レコードで聴ける音とは全く違うのです!若干ラフさは目立っていますが、勢いあるバンドの熱いセッションを楽しむことができます。しかも映像付き!リハーサルそのままということで、すべて演奏シーンで構成されています。映像がクリアでないのが残念ですが(少なくとも手持ちのブートでは・・・)、ベースを弾きつつ熱唱するポールがかっこいいです。冒頭のポールのカウントもそうですし、なんといっても終盤の眉間にしわを寄せてのシャウトが映像でも楽しめるのが最高です。そのポールに並んで、ジミーとデニーがギターを演奏。この後数年一緒する2人ですが、これを見る限りこの時点から仲良い感じです(結果的にはあまり馬が合わなかったようですが・・・)。ジミーのギターソロの上手さはここでも健在!ジェフは後方にいますが、この時はサングラスをかけてかっこつけています。オリジナルよりシンバルを入れず、おとなしめな演奏です。そして、ここではオリジナルでは存在感のなかったリンダが(指一本弾きですが)キーボードを弾いていて、その音はちゃんと聴こえています。単純なメロディですがグリッサンドも交えて効果的です。リハーサルなので、全体的に力を抜いた感じに仕上がっていますが、タイトにまとまった演奏はバンドの結束力の固さを示しているようです。このプロモの最後は、ポールが「ハッ!」をポーズ付きでかっこよく締めくくります。それで終わればいいのに、その後謎のダンスを披露しているのがまた・・・(苦笑)。残念なことに、公式プロモ集「The McCartney Years」には未収録です・・・。

一方、この曲はTVでも宣伝されていました。それが、1974年11月21日放送の英国・BBCの長寿音楽番組「Top Of The Pops」で、ウイングスが生出演しました(実は収録は前日の20日)。ただし、こうした音楽番組によくあるのですが演奏はオリジナルの音源そのままで、マイミング(口パク)での登場と相成りました。その点はちょっと残念ですが、この曲を演奏する姿を見ることができます。カメラワークを駆使した映像処理が効果的で、あらゆる角度から楽しめます。ジミーのギターソロの部分はプロモ以上にその手さばきがアップで映されています。20歳ながら緊張せず堂々とした演奏ぶりなのは、キャリアの賜物ですね。ウイングスTシャツを着たジェフの楽しそうな表情も印象的ですが、後述する今後の展開を考えると複雑な気分にさせます。さすがに空手着での出演はなかったか(苦笑)。[注:ジェフはセッション中に空手着でドラムを演奏することがあり、他メンバーの顰蹙を買っていたようです・・・]この映像はウイングスの公式ドキュメンタリー「Wingspan」で一部見られるほか、「The McCartney Years」にボーナスで完全収録されています。プロモが入手できない方はこっちでご堪能あれ!

左がプロモ・ヴィデオ、右が「Top Of The Pops」。なぜかリンダさんで比較(笑)。

この曲のヒットで、いざ順風満帆に活動を進めていたかに見えたウイングス。しかし、次のアルバム(後の「ヴィーナス・アンド・マース」)のセッションを開始して少し経った頃(1974年11月)、突然別れを告げた者がいます。他でもない、この曲でメリハリのあるドラムスを聴かせていたジェフです。ジェフの突然の脱退にポールは驚きます。表向きは「空手映画に出るため」という些細な理由だそうですが(汗)、デニーやジミーとの相性がよくなかったらしいです。結局、ジェフの在籍期間はウイングス史上最短の7ヶ月となり、この曲は短命ラインアップで録音された貴重な楽曲となってしまいました。しかし、これでウイングスのロック魂が滅びたり、陰りを見せたわけではありません。この後、セッション・ドラマーとしてジェフの代役をつとめていたジョー・イングリッシュがウイングスに加入、ますますダイナミックなサウンドを生み出す絶頂期のラインアップが誕生するのです。その体制で、この曲を継いだ形のロック・ナンバー『Rock Show』や『Beware My Love』、『Girls' School』などが生まれてゆくのです。

軽快でタイトなロックナンバーなので、いかにもライヴ映えしそうなこの曲。ジョーを迎えて完成した「ヴィーナス・アンド・マース」がヒットし、いよいよ念願のライヴ再開が実現すると、この曲も早速セットリストに入れられました。1975年英国ツアーと、オーストラリアツアーでした。コンサートの終盤間近で取り上げられましたが、オリジナル以上にダイナミックでハードな演奏に観客も大いに盛り上がったことでしょう。オーストラリアツアーのメルボルン公演の模様が映像で残されていますが、ジミーの気合いの入れ方がオリジナルに劣らずすごいです。フィードバックまで聴かせてしまうほどです。イントロのギターフレーズはデニーが弾いているようですが、ちょっと「ペンペン」した音になっているのが・・・(苦笑)。ドラムスはもちろんジョー。ダイナミックという点ではジェフ以上の腕前です。2つのツアーの後にはウイングス初来日が待っていましたが、それは残念ながら法務省の妨害で実現せず(汗)。もし実現していたら、この曲の日本でのお披露目もあったかも・・・。

というのも、残念なことに翌1976年からこの曲はセットリストから落とされてしまったのです。かの有名な全米ツアーに向けて新作数曲をレパートリーに増やすために2曲を削ったのですが、そのうちの1曲がこの曲でした。もう1曲の『Little Woman Love/C Moon』はともかく、ライヴ映えして絶対ステージを盛り上げることができるこの曲が削られたのは不思議な話です。実際米国でヒットした曲だし、2年前の曲と言えども鮮度は落ちていないと思うのですが・・・。結局全米ツアーでは披露されず、さらにその後のウイングス・ソロにおけるポールのコンサートでも一切取り上げられない、期間限定品となってしまったのでした。この曲をライヴで聴きたいという方は多いことでしょう!1975年に生演奏を聴けた少数の英国人とオーストラリア人がうらやましい限りです。

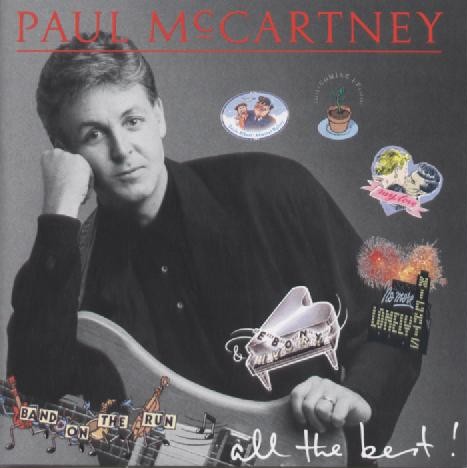

この曲は、序盤で触れたようにアルバムのためのセッションでなく、そのつなぎに当たるセッションで録音されたため、オリジナルアルバムに収録されることはありませんでした。そのため、シングル盤を持っていない人にとってはしばらくレア音源でした。また、アルバムのCD化の際には多くのシングル曲がボーナス・トラックとして収録されましたが、この曲はそれにも含まれませんでした。そのため、現在この曲を聴く唯一の手段といえば・・・「ベスト盤」です。幸い、この曲はヒット曲なので数種類のベスト盤に収録されたため、ちゃんとCD化され容易に聴くことができます。「ウイングス・グレイテスト・ヒッツ」(1978年)、「オール・ザ・ベスト」(1987年)、「ウイングスパン」(2001年)の3枚です(日本限定発売の「ザ・グレイテスト」にも入っていましたが)。ただし、「オール・ザ・ベスト」は米国版のみの収録で、英国・日本版には未収録なので要注意です。また、「ウイングスパン」に収録されているのは「DJエディット」。「ウイングスパン」で初CD化され、それ以前は公式未発表というレア音源ですが、これはいわばショート・ヴァージョン。オリジナルの1分17秒〜2分34秒の間(つまり第2節と間奏)を根こそぎカットしたものです。短くなったということは同時に魅力も半減してしまっているわけで・・・物足りなさいっぱいになります。

私が初めてこの曲を聴いたのはヒット曲にしては遅く、アルバムを大半聴いてからのことでした。むろん、「オール・ザ・ベスト」を英国版の方で買ってしまったがために、米国版を入手するのが遅れたからでありますが・・・。そのためか、当初はそれほど印象に残っていませんでした。「オール・ザ・ベスト」のこの曲のイラストが黒白でどこか不気味に感じられたこともあり・・・。しかし、だんだんとその軽快さにはまってゆきました。この曲のようないわゆる「えせロック」の系列は好きなんですが(『Helen Wheels』とか『I've Had Enough』とか)、この曲もお気に入りです。あまりフィーチャーされることがないですが、もっと注目されてもよいと思います。ライヴでも一度聴きたい曲です。この曲含め、ポールにはウイングスやソロのヒット曲をもっと演奏してほしいと願って止みません。

ウイングスのロックとポールのキャッチーさを同時に求めている方には、この曲がうってつけです。ぜひぜひ「えせロック」ぶりを楽しんでみてください!思わず「レッツ・ゴー、レッツ・ゴー」と口ずさんでいること間違いなし(笑)。残念ながら、現在聴くことのできるアルバムが少ないのが難点ですが・・・。私は「オール・ザ・ベスト」米国版をお勧めします。「ウイングスパン」はショート・ヴァージョンですし、他のベスト盤は入手困難ですからね。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「演劇風」。お楽しみに!!

(2008.10.19 加筆修正)

当時のシングル盤。米国のみ、シングルのA・B面を逆にして発売された。/ベスト盤「オール・ザ・ベスト」米国版。この曲を聴くなら、このベスト盤がお勧め!