Jooju Boobu 第2回

(2005.2.20更新)

Goodnight Tonight(1979年)

当サイトのアンセム『With A Little Luck』で始まったこのシリーズ。第2回の今回は、ウイングス末期の代表曲である『Goodnight Tonight』を語ります。もちろん!私が大変お気に入りの曲です。この曲を聴くと、ポールがひとつの型(パターン)にとらわれず、いかに時代に呼吸を合わせた意欲的な作品を作ってきたかがよく分かります。ポールは、常に前を向いて、積極的な音楽作りをしているのです。そんな代表格の1つ、この曲の魅力をお伝えします。

前回もお話しましたが、この曲の発売から少し遡る1977年末、ウイングスは2人のメンバーの相次ぐ脱退により、再び3人編成に戻ってしまいました。ポールは作りかけだったアルバム「ロンドン・タウン」を完成させる傍ら、メンバーの増員をはかります。結果、スティーブ・ホリー(ドラムス)とローレンス・ジュバー(ギター)の2人が加わりました。ここに、何度もメンバーチェンジを繰り返してきたウイングスは、最後のラインアップを見ることとなります。そして1978年6月、再び5人となった新生ウイングスはニュー・アルバムのレコーディングを開始します。それがポールの自信作「バック・トゥ・ジ・エッグ」(1979年6月発売)で、この『Goodnight Tonight』はそのセッション中にレコーディングされました。

とはいえ、実はこの曲。そもそもは「ロンドン・タウン」のセッションで取り上げられていたようです。ちょうど、3人になってからの時期(『Backwards Traveller』『Name And Address』などが録音されたセッション)には存在していたようです。しかし、この時は完全なデモ段階で終わってしまったようです。恐らく、ポールの自宅スタジオ(ルード・スタジオ)での録音でしょう。ポール自身、「なかなか上手くいかなかった」と発言していますが、メロディそのものがきわめてシンプルな構成をしているのは、その名残りなのかもしれません。残念なことは、この時の音源は一切発見されていません(ブートにも未収録)。ポールの曲作りの過程が垣間見れそうなだけに残念です。ともあれ、「ロンドン・タウン」では発表されることはありませんでした。(発表されていたら英国的なアルバムの雰囲気ががらっと変わっていたと想像されます・・・)

そして、次作の「バック・トゥ・ジ・エッグ」のセッションで、この曲は一発逆転劇を見せます。ここでポールがこの曲に与えたのが、ディスコのリズムと斬新なアレンジ。アレンジが煮えきらずお蔵入りになっていたこの曲は、見違えるようにその輪郭を見せてゆきます。結果、この『Goodnight Tonight』は、ポールがディスコ・ビートを取り入れた曲として知られるようになっています。

さて、少し話をそらして、ポールの作曲活動に関して、大きな特徴にして大きな魅力を説明しておきましょう。これは、この曲含め多くのポール・ナンバーを語る際に必須の特徴です。ある程度ポールのソロを聞き込んだ人なら、ポールが世間一般的なイメージであるバラードやポップだけを作る人ではないことはよくお分かりのはず。実はポール、そのイメージ以上に音楽的に幅広い守備範囲を持った人であり、どんなスタイルの曲も書いてしまいます。というよりは、どんなスタイルの曲にも果敢に挑戦してしまいます。これは、ポールのいつの時代にも見られるものです。よく知られる、レゲエ風やジャズ風の曲は、その一部でしかありません。そんなポールの作曲活動の中でも、ミュージック・シーンががらりと変わってきた'70年代後半頃から目立ってきたのが、積極的に時代の最前線の音楽を取り入れること。これ以降、ポールはその時々の流行の最前線の音楽をたびたび取り入れてゆきます。先述の「バック・トゥ・ジ・エッグ」自体、「ロックへの回顧」を目指しパンクやニューウェーブに影響された実験的な曲を多く輩出しています。また、「マッカートニーII」(1980年)ではテクノに、「プレス・トゥ・プレイ」(1986年)ではエレクトリック・ポップに、そして「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)の時期にはハウスに挑戦しています。その後も、トランスやリミックス、さらにはサウンド・コラージュにまで手を染めています。

しかし、ポールはそこらのミュージシャンとは違います。ただそうした流行音楽を模倣するだけではなく、それを自分流に解釈・消化して独創的な曲を作ってしまうのです。消化段階では、ポールの様々なセンスが入り込んできます。ポップ・センス、ロック・センス、彼の大好きなレゲエなどなど・・・。そのため、取り上げたリズムはポールと接点のないものでも、メロディやアレンジがポールらしいものはかなり多いです。「マッカートニーII」なんて、テクノっぽいですが厳密なテクノではなく、ポールらしく力を抜いて手も抜いた(笑)自宅録音ですし。曲もかなりポール流ポップが多いし。ブルースを作ったらポップ的メロディが散見されるのはまさにこの代表例です。ポールの音楽センスと長年の実績で得た様々な要素が、新たに出会う音楽とぶつかると、今までに聴いたことのない独創的な音楽、すなわち他のどこにもない「マッカートニー・ミュージック」が生まれるのです。これはポールを語る上できわめて重要なので皆さんぜひ覚えてください。

話を『Goodnight Tonight』に戻して。まさにこの曲のできた時期は、ディスコ・ブームの真っ只中。ディスコの12インチシングルが巷にあふれ、日本でもそのブームが押し寄せていた時期です。まさに流行の最前線だったのです。当時「ロックへの回顧」を目指し、意欲的かつ実験的な作曲をしていたポールは、パンクやニューウェーブと共に、このディスコにも目をつけました。そして、そのディスコの要素を詰め込んだのがこの曲でした。ディスコにありそうなダンサブルなリズムは、まさに「らしく」仕上がっています。どうやら、スティーブ・ホリーのドラムの他に、リズムマシーン(今でいう打ち込みドラムの原型)が使用されているようです。パーカッションが正確にリズムを刻んでいますから。斬新なシンセの使用や、後半のエフェクトをかけたコーラスも、ディスコを意識しているように取れます。

しかし、先述の説明どおり、この曲においてもポールの音楽センスが消化段階で入り込み、結果的には単なるディスコの枠ではくくりがたい「マッカートニー・ミュージック」と化しています。そのため、曲構成はめまぐるしく変わり、至る所で様々な要素が入り、きわめて実験的で刺激的です。歌詞も非常に少なく(これは当初のデモが影響していると思われますが)、それよりもリズムやサウンドを重視していることが分かります。思えば「バック・トゥ・ジ・エッグ」のアップテンポな収録曲も一概としてそんなアレンジでした。しかし、この曲はそれらよりさらに輪をかけて斬新です!だって、ディスコなのにイントロと間奏でスパニッシュ・ギターの早弾きが登場するのですから!普通ならこんなアレンジ思いつきませんって。ラテン風テイストが感じられるのは、そのせいでしょうか。メンバーを失って意気消沈していたポールですが、ここに来て再び創作に意欲的になったことが伝わってきます。

また、演奏面はかなりロック寄りに傾いています。これにはローレンスとスティーブという新メンバーの影響もあったのかもしれません。そこいらのディスコに比べると結構演奏はハードです。最初の間奏で登場するデニー・レインとローレンスとのギターの掛け合いはちょっとした聴き所です。これ含めて、結構印象的なソロフレーズを聞かせます。そして、定評が高いのがポールの弾くベース・ライン。ポールのベーシストとしての評価をするとき、しばしば引き合いに出されます。かのジョン・レノンも好評価していたとか。跳ねるようなメロディ・ラインは確かに曲のリズムを決めています。そのポールは、ヴォーカル面ではシャウト交じりの熱い歌声を聞かせます。これも、ディスコよりはロックに傾いた歌い方。「ロックへの回顧」だけあって、この時期のポールはどうしてもロック的フィーリングが出てしまうのでしょう。コーラスは非常に常のウイングスらしいと感じられますが。

さて、そんな斬新的で実験的なこの曲を聴いたレコード会社の人間は、そのすごさに感銘したのでしょう。当然ながら「これはヒットが見込める!」と判断(もちろんディスコ・ブームということも加味して)、シングルでの発売と、ニュー・アルバムへの収録を強く推します。ところが、当のご本人のポールは、その話に乗り気ではありません。ここが、ポールの面白い所であるのですが、『Daytime Nightime Suffering』をニュー・シングルのA面に、そのB面に『Goodnight Tonight』を収録しようと考えていたのです。『Daytime〜』はポールのお気に入りであり、後にファンの間でも人気の高いポップナンバーですが、いくらなんでも売れ筋の『Goodnight Tonight』をB面にするというのは、ポールもやりすぎではなかろうか(笑)。『Daytime〜』もすごく完成度が高い曲なんですけどね。結局、ポールはシングルを当初の考えのA・B面を逆にして発売(1979年3月23日)。めでたくA面で発売されたこの曲は、英米共に5位というまずまずの快挙を記録しました。前作「ロンドン・タウン」がパンクやニューウェーブに押されて不調だったことから、今度はディスコで真っ向勝負し、上手くいったようです。そしてこれが、新生ウイングス初のシングルとなり、ファンに鮮烈なイメージを与えることになりました。まさかポールも、この時肝心のアルバムの方が不振に終わるとは思ってもいなかったことでしょう(苦笑)。結局、アルバムの方には「フィーリングが違うから」という理由で収録されませんでした。ポールらしいですが、おかげで長い間英国・日本ではCD化されないことに・・・。

シングル発売の際には、ディスコ・ブームにのっとって、12インチシングルも発売されました。これは、ウイングスはもちろん、ポールにとっても初めての12インチで、これで自信をつけたポールは'80年代以降多種多様の12インチを制作してはマニアを泣かせることになります(笑)。通常の7インチに収録されたのは4分ちょっとの演奏時間だったのに比べ、12インチに収録されたロング・ヴァージョンは7分以上もあります。ディスコを意識したのは見え見えですが、これがなかなか興味深いのです。基本的には7インチの演奏を随所で引き伸ばした感じなのですが、それほどダラダラとは感じさせません。逆に、物足りなさもある4分ちょっとのオリジナルがこのエディット・ヴァージョンに思えてしまうほど、非常に内容が充実しています。間奏のデニー&ローレンスの掛け合いギターも長く聴くことができますし、タイトルコールにコーラスがかぶっていない箇所があったり、何やら楽しげでラフなエンディングがあったりと、聴き所満載。そして何よりも特筆すべきが、通常版ではカットされてしまった、第2節が収録されている点です!もちろん、歌詞も全く違います!「Don't get too cold for love/Don't pass it by/Don't grow too old for love/It's a feeling that may never die」という歌詞になっています。残念ながら、12インチヴァージョンは未CD化。入手は困難ですが、アルバム未収録曲・未収録ヴァージョンなどを収録したブートでは容易に入手できます。あと、ネット配信でも発売されていたと思います。12インチを聴くと、オリジナルでは満足いかなくなってくるはずです。なお、12インチのジャケットは次にお話するプロモの衣装を着たウイングスでした。

この曲は、プロモ・ヴィデオが制作されました。ポールのプロモでは割と有名な方だと思います。当時、「バック・トゥ・ジ・エッグ」をヴィデオ・アルバム化する構想があったようで、この曲もアルバム未収録ながら制作されました。ポールがプロモにすごく凝っていた時期なので、この曲のプロモもなかなか面白く仕上がっています。監督は翌年にあの大人気の『Coming Up』のプロモを手がけたキース・マクミラン。このプロモで面白いのは、なぜかウイングスのメンバー全員が'30年代頃のオールド・スタイルで登場している点。曲はディスコ風で斬新なのに、なぜか時代に逆行したオールド・スタイル。一見すると明らかにミスマッチですが、なぜか妙にはまっていて、ここら辺がポールとマクミランのセンスのよさでしょうか。プロモでは、マイクまでも旧型という凝りようで、メンバーはタキシードに蝶ネクタイという格好。結構似合っています。デニーの前髪がくるっとカールしているのがどこか滑稽でもありますが(笑)。リンダさんは紫のドレスに扇子と、どこかオリエンタルでもあります。演奏シーンがメインですが、前半を中心にみんな淡々とした表情なのはなぜでしょうか(特にスティーブ)。ポールも比較的落ち着いた雰囲気で歌っています。ローレンスはクラベス、デニーはスパニッシュ・ギターも演奏。このムードが一転するのが間奏以降。間奏では、一部普段の格好をしたメンバーがディスコ・ホールでパーカッションをたたいて踊りまくるシーンが挿入されますが、これがめちゃくちゃ楽しそうです。ボンゴを一心不乱にたたくポールの表情がおかしいですが(笑)。その場に居合わせたい!と思ってしまいます。また、オールド・スタイルの方もこの辺からコミカルな表情が露呈してきます(苦笑)。マイクに向かっておどけるポール(その後ロボットみたいにギクシャク歩いている)、マイクに歌いかけるローレンス、そして個人的に最高なのがカメラ目線で手を取り合ってニコニコしているデニー&ローレンス(笑)。これを見るとデニーとローレンスって結構仲良いのではないかと思います。『Old Siam,Sir』のプロモでもふざけていましたし。個人的にもこのコンビは好きです。最後は舞台が回転して、「Goodnight」というネオンが映し出されるという内容です。ウイングスのプロモでも、見ていて面白いプロモのひとつですね。以下に、そのプロモのワンシーンを挙げておきます。(先述のコミカルな表情もどうぞ!)

なお、このプロモには2ヴァージョンあり、間奏以前にも普段の格好のウイングスが登場するものもあります。こちらでもデニーが結構ノリノリに見えます。以下のような感じです。

さて、こうして「ロックへの回顧」を掲げてこの曲のシングルの後にアルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」を発表したウイングスは、しばしの休みの後、その信念のもと1979年末に英国ツアーに出ます。結局これがウイングス最後のコンサートツアーになってしまうのですが・・・(例の逮捕事件もありましたし)。この時の演奏は、シングルB面で発表された『Coming Up』(米国以外では未CD化)と、ツアー最終日の「カンボジア難民救済コンサート」の模様(未CD化)しか公式発表されていませんが、ロック色が濃く、かつマニアックな選曲をしたこのツアーは今でもコアなファンを中心に人気が高いです。最終日のグラスゴー公演を収録したブート「LAST FLIGHT」は、ブートの名盤とまで呼ばれているほどです。そんな英国ツアーで、最新ヒットのこの曲が演奏されないわけはありません。セットリスト終盤で、当時未発表の新曲『Coming Up』の次に演奏されていて、会場の熱狂をさらに高めるのに一役買っています(既にイントロで観声と手拍子でいっぱいになっています)。実験的で演奏するのが難しそうですが、ここではリズムマシーンの力を借りています(ちゃんと演奏前のMCで解説しているのが面白い)。パーカッション類とスパニッシュ・ギターのパートは、リズムマシーンによる演奏です。ポールのMCによると、非常にテンポを合わせるのが難しい(delicate tuning)ため、きっとウイングスは何度も何度もリハーサルを重ねたのでしょう。グラスゴー公演ではぴったり息の合った演奏を聞かせています。もちろんギターの掛け合いや秀逸なベース・ラインも健在。後半、ポールが7インチと12インチの歌詞がごっちゃになっている箇所がありますが(苦笑)。オリジナルよりもテンポが速く、ライヴ・ヴァージョンの方が力強くメリハリがあるような気がします。残念なことに、このツアー以外で演奏されたことはありません。また、英国ツアーの模様も公式発表されていないのですが、ここはぜひお勧めのブートの名盤にしてマスト・アイテム「LAST FLIGHT」を!

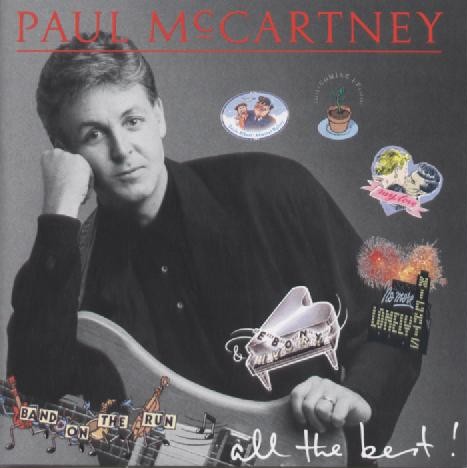

現在この曲を聴くことができるアルバムは、「マッカートニーII」(ボーナス・トラックとして。「バック・トゥ・ジ・エッグ」ではなく、なぜか1980年のアルバムのボーナス・トラックになっている!)と、「オール・ザ・ベスト」(米国版のみ)・「ウイングスパン」の各ベスト盤です。この中では、「オール・ザ・ベスト」がお勧めです。しかし、米国版以外(日本版も!)には未収録なので注意。『With A Little Luck』と同じく、英日版ではアナログ盤には収録されていたのに、CD化の際にオミットされていて、とってももったいない気がします。

私は、この曲を最初に聴いたのはアルバム「マッカートニーII」でのこと。そのため、当初はあまりこの曲にぴんときませんでした。当初、この曲が「エッグ」期と知らずにいたのも要因でした。実験的で変てこな曲だらけの「マッカートニーII」の雰囲気と共に、この曲も不気味にしか感じられないでいました。この曲を好きになっていったのは「オール・ザ・ベスト」で聴いて以来。その後、ポールの曲の中でも指折りのお気に入りとなりました。最近では、12インチヴァージョン、ライヴ・ヴァージョン、プロモと、新たな魅力に触れるたびますます好きになっています。数種類あるヴァージョンの中で一番好きなのは一番熱いライヴ・ヴァージョンですね。私は、1977年〜1980年にお気に入りの曲が多いのですが、この時期に重なる末期ウイングスのラインアップ、大好きです。この曲のライヴ・ヴァージョンを聴いたり、プロモを見たりしていると、やっぱり自分はこの時期がお気に入りだなぁ、と再確認させられます。この曲や「エッグ」の曲なんかは、リズミカルで実験的な所が好きですね。完璧な後追い世代だからかもしれませんが。

さて、次回の曲のヒントですが・・・「楽しいプロモ・クリップ」。お楽しみに!!

(2007.9.15 加筆修正)

(左から)当時のシングル盤。こちらは7インチ。/当時の12インチシングル。未CD化のロング・ヴァージョンは必聴!

この曲と同時期に制作されたアルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」。意欲作です。(この曲は未収録)/ベスト盤「オール・ザ・ベスト」米国版。初心者はこれで聴くのがお勧めかも。