Jooju Boobu 第16回

(2005.5.01更新)

Spies Like Us(1985年)

5月に入って最初の「Jooju Boobu」は、1985年に公開された映画「Spies Like Us(スパイ・ライク・アス)」にポールが提供した同名の主題歌『Spies Like Us』を語ります。ポールは、これまで様々なジャンルの映画に様々なジャンルの曲を提供した実績があり、そのいずれもが映画の内容にぴったりの楽曲となっていて、映画の雰囲気を盛り立てています。映画がヒットしなくとも、映画以上に評価を浴び「名曲」と評されるものも少なくありません。今ではすっかり有名な007映画の『Live And Let Die』を筆頭に、『Did We Meet Somewhere Before?』『Twice In A Lifetime』『Vanilla Sky』『A Love For You』などなど・・・つい最近の『This Never Happened Before』に至るまで、映画の主題歌・挿入歌に起用されたポールの曲はアルバム1枚が完成してしまいそうな曲数になります。この曲も、それらのように映画の主題歌として提供した曲のひとつなのですが、この曲は映画にどんな風にマッチしているのでしょうか。私自身はお恥ずかしいことに映画「スパイ・ライク・アス」をまだ見ていないのですが(汗)、今回はこの曲について語ってゆきます。

レーガン大統領?チャールズ皇太子?それともポール・マッカートニー!?

映画「スパイ・ライク・アス」は、1985年に公開された米国のコメディ映画です。監督はジョン・ランディス。ちなみに、映画のタイトルも今回語るポール作の主題歌も、原題は同じ「Spies Like Us」なのですが、主題歌の邦題(!?)は「スパイズ・ライク・アス」で映画の邦題(!?)は「スパイ・ライク・アス」となっていてややこしいです(苦笑)。映画のストーリーは、主演のチェビー・チェイスとダン・エイクロイドの2人が演じる米国の落ちこぼれスパイが、おとりとして派遣されたパキスタンで繰り広げる珍道中を描いたもの。当時の米国はソ連との冷戦の真っ只中であり、その対立をネタにコミカルに笑いを取っています。先述のように私は映画は見ていないのですが、この曲のプロモ・ヴィデオ(後述)には映画のシーンが多く使用されているので、どんな雰囲気の映画かはよく分かるようになっています。ソ連軍に捕虜にされたり、現地でソ連の美女(!?)にほれたりと、冷戦という一見シリアスなテーマを2人のスパイが見事に笑い飛ばしてくれています。スパイ映画としてはポールが『Live And Let Die』を提供した007映画が有名ですが、それとはだいぶ毛色の違う映画であることが一目瞭然です。ポール・ファン以外には知られていないことから分かるように(苦笑)映画はヒット作には至らなかったのですが、B.B.キングなどがゲスト出演するなど見所いっぱいの面白おかしい映画、だそうです。ちなみに、現在はDVD化もされているようです。

そのコメディ映画のエンディング・テーマに提供されたのが、ポールの書いた同名の曲つまり『Spies Like Us』ですが、ランディス監督自ら「主題歌を書いてくれ」とポールに直接電話で依頼した、というエピソードがあります。この時点でも数々の映画向けに主題歌を書き、前年には自作自演映画「ヤァ!ブロード・ストリート」を制作したポールですが、そんなポールの実績をランディス監督は「これはいい曲ができそうだ」と見込んだのでしょう。ポールに白羽の矢を立てます。そしてオファーを受けたポールも、軽いノリで「OK」と答えたそうです。あっさりと決まったこのコラボレーション、そこから生まれたのがポール史上でも異色の作品『Spies Like Us』だったのです。

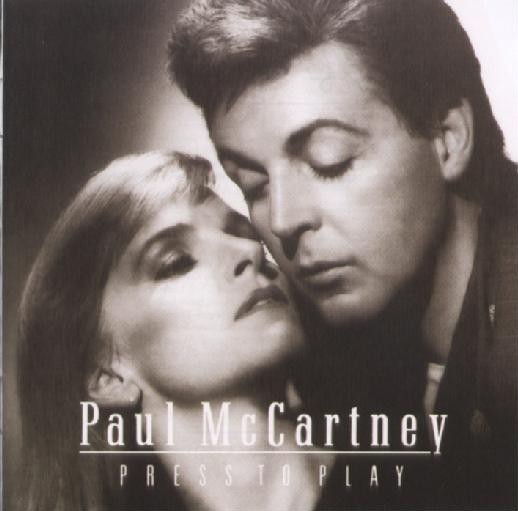

こうした経緯があってポールが書き上げた主題歌は、まさに「異色の作品」でした。映画「スパイ・ライク・アス」は、「スパイ映画」と「コメディ映画」の2つの要素がありますが、この曲はその2つの要素を見事に曲として消化しています。ハードエッジでかっこいい演奏と、変てこでコミカルな曲構成。当時のポールは、折しも自らの音楽の不振ぶりを重く見て新たな音楽作りを模索していた頃でしたが、そこに舞い込んできた映画はポールの創作意欲を掻き立てるのに十分でした。同時期にポールが制作していたアルバム「プレス・トゥ・プレイ」(1986年)は、ここでも何度か述べているように打ち込みを多用したエレクトリック・ポップに果敢に挑戦したポールにとっては異色作とも言える出来でしたが、この曲はそれに輪をかけての奇抜っぷりです。その原動力として映画に触発された部分はかなり大きかったのでは、と思います。

この曲のレコーディングは「プレス・トゥ・プレイ」レコーディングの中休みに当たる1985年9月。既にアルバム収録曲の大半が録音されていました。プロデュースは「プレス〜」と同じヒュー・パジャム。そのため、音作りは「プレス〜」収録曲と同じ無機質な空気が漂っています。さらに、この曲ではビリー・ジョエルなどのプロデュースでも知られるフィル・ラモーンも共同プロデューサーに名を連ねています。ポールとラモーンはこの時が初顔合わせで、翌々月には『Stranglehold』のプロモ撮影にも立ち会っていますが、このラモーンがポールの1987年制作のアルバム「The Lost Pepperland Album(通称)」のプロデューサーを任されるものの、ポールと喧嘩別れしアルバムも未発表の憂き目にあう・・・というのはマニアならご存知のことでしょう。ヒュー・パジャムとフィル・ラモーンの後押しを得て、「プレス〜」同様普段のポールとはかけ離れた、いかにも'80年代的な無機質な音作りを展開させます。曲はハードロックの類に入るもので、「プレス〜」収録曲の『Stranglehold』や『Move Over Busker』と同じ系譜であるのですが、この曲はさらにそのハードエッジさをファンキーな方向に振っているかのようです。今流行のヒップホップっぽさすら感じさせるダンサブルなリズムを持っているからです。ブラス・セクションの挿入やめまぐるしいリズムチェンジなど、同時期の楽曲の中でもひときわ目立つアレンジが強烈です。

この曲のレコーディングの詳細は明らかではないのですが、どうやらポールの一人多重録音?という説もあるようです。「プレス・トゥ・プレイ」にはエリック・スチュワートやカルロス・アロマー、ジェリー・マロッタなどが参加していて、この曲でも彼らが参加しているようにも聴こえなくもないのですが・・・果たしてどうなのでしょう。演奏の基盤となるのが力強いドラミングで、のっけからヴォーカルのバックでソロを聞かせてくれます。タイトル部分では必ずドラムソロになるアレンジになっていて耳に残ります。生ドラムに加え打ち込みドラムも加えられているのは「プレス〜」のアレンジと共通します。ドラムパターンは曲の展開に合わせてころころ変化してゆき、まるで映画のコミカルさを表現しているかのよう。間奏のいかにもスパイ映画っぽい怪しげなアレンジの箇所では、もっともらしく打ち込みパーカッションが挿入されています。そしてなんといっても痛快なのが、テンポアップするエンディングでしょう!

「プレス・トゥ・プレイ」は'80年代ポールが久々にロック色を大々的に強めた作品ですが、この曲でもハードなエレキギターを多用しています。2本のギターが使用されていますが、これも先の説によるとポールの多重録音・・・?ディストーションをかけ、時にフィードバックしかかりながら、ドラムスに負けじとハードエッジです。間奏のギターソロも印象的ですが、個人的にはエンディングで2本がそれぞれ別のメロディを奏でる箇所がお気に入りです。最後もフェイドアウトせずエレキギターでしっかり締めくくります。ポールの本領であるベースも、かなり大きめにミックスされていて印象的なフレーズを弾いています。無機質ながらも意外とシンセは間奏を除いてはそれほど使用されておらず、同時期の作品の中でもロック色を強めているゆえんです。そしてもうひとつ、忘れていけないのがブラス・セクション。ほどよいアクセントとして挿入されているのですが、これがファンキーさを端的に表していると言えるでしょう。登場頻度は多くありませんが、少し大仰なアレンジで非常に印象に残ります(後年の『Nod Your Head』のアレンジがこれに近いですね)。映画のコミカルさの表現にも寄与しているのは言うまでもないでしょう。

このようにハードな音が重なり、さらにエコーなどのミックスがされることで、いろんな音が分厚く入っているように感じられますが、実は元々はシンプルなアレンジだったことが、ブートで聴くことのできるアウトテイクで確認できます。この曲のアウトテイクは2ヴァージョン発見されていますが、片方のヴァージョンに音を重ねたものがもう片方のヴァージョンとなっていて、この曲の完成するまでの過程を垣間見ることができる内容となっています。うち初期のものは、リズムギターとベース、オルガン、ドラムスそしてヴォーカルのみと、とてもシンプルでスカスカな音作り。打ち込みはまだ使用されておらず、生ドラムの音が新鮮に響きます。ブラス・セクションも入っていなく、その部分は代わりにポールの「ジュッドゥクドゥク」という滑稽なスキャットが挿入されています(これが聴いていて間抜けで面白い)。ただし、この時点で曲構成・リズムチェンジは完成していて、早いうちから練られていたんだな、ということが分かります。もう1つのヴァージョンは、この初期テイクにリードギターとブラス・セクション、打ち込みドラムスを加えてエコーをかけたもの。これでかなり公式テイクに近づいています。ただし、シンセやコーラスが入っていないので、まだまだスカスカ(特に間奏)です。しかし、その分公式テイクでは聞き取りづらいギターフレーズが鮮明になっているのが興味深い点です。なお、このアウトテイクでは冒頭にギターと思われるノイズが入っていますが、エンディングは2ヴァージョン間で異なり、前者は公式テイクと同じくフェイドアウトしないのに対し、後者は途中でフェイドアウトしてしまいます・・・。アウトテイクは、「The Alternate Press To Play Album」など「プレス・トゥ・プレイ」関連のブートで聴くことができます(名盤として知られる「Pizza And Fairy Tales」には未収録なので注意!)。

ファンキーでコミカルな側面は、ヴォーカル面でも堪能できます。ポールのヴォーカルは、スパイ映画を意識してか力強くシャウト交じりのものとなっています。他の楽器同様、エコーもかけられていて迫力満点です。当時のポールはライヴ活動を長らくやめていましたが、そんなことを微塵も感じさせない現役感たっぷりのかっこいい歌いっぷりです(ちなみにアウトテイクではかなり気を抜いてだらだらと歌っています)。聴き所はやはりエンディングのテンポアップする箇所で、ここではアドリブとシャウトが炸裂します!1分以上も続くこのリフレインですが、退屈させないのはこの歌声あってでしょう。同時に、先述したコミカルさもいろいろな工夫で表現されています。ポールのシャウトもただシャウトするだけでなく、曲間でのそれはかなり滑稽な感じですし、それ以上に随所で挿入されるコーラスが面白おかしいです。勇ましいのが逆に大仰っぽさを感じる男性コーラス、いかにもスパイ映画な間奏のつぶやき、そしてエンディングのリフレイン(ここにはリンダさんも参加しているはず)。「スパイ映画」と「コメディ映画」の両立を、演奏面・ヴォーカル面で図った、かっこよくて面白おかしい、そんな曲なのです。曲を聴いているだけで映画がどんな内容かが想像できてしまいそうです。

最後に、歌詞も映画を意識したものとなっていて、課せられたミッションに果敢に(!?)立ち向かってゆくスパイの気持ちを歌っています。ただ、そんな歌詞の割にどうも間抜けなスパイっぽく聴こえてしまうのは、やはり映画でのスパイ2人のイメージと、この曲の面白おかしいアレンジゆえでしょうか(笑)。なお、先述のアウトテイクではまだ一部しか歌詞が完成していなく、別の節の歌詞を流用したり、微妙に違ったり(“What do you do?”→“How do you do?”など)しています。

さて、この曲が録音されたのは「プレス・トゥ・プレイ」セッションの中休み中でしたが、世に出たのはアルバムに先駆けて1985年11月でした(映画公開に合わせてでしょう)。シングルでの発売で、結局「プレス〜」には収録されなかったので、アルバム未収録曲となりました。シングルのジャケットには、ポールはもちろん、映画の主役を演じたチェビー・チェイスとダン・エイクロイドも登場しています。ポールにとっては前年の『We All Stand Together』(米国では『No More Lonely Nights』)以来約1年ぶりの新譜だけあって、相当注目を浴びたシングルとなりました(ちなみに1985年唯一のシングルにもなっています)。結果的には映画公開の話題もあって、英国で13位、米国で7位を記録しました。しかし、それ以前のポールのシングルは余裕に1位や2位だったのに今回は7位止まり。それはなぜだったのでしょうか?

その答えは、やはりハードエッジで無機質な、ポールにしてみれば異色の作風だったからでしょう。'80年代ポールがソフト路線に走っていたので余計そうでしょう。売上不振を食い止めようと新たな作風を取り入れて創作意欲を高め、起死回生を図ったポールに対して、世間(特にポールのファン)はこれまでのようなポップやバラードの王道を期待していました。ポールのイメージは、どうしても「傑作を生むメロディ・メイカー」というソフトな面が強調されがち。そんなギャップの中登場したこの曲は、ファンの期待を裏切る形となってしまい、チャート結果に出てしまったのではないでしょうか。それを証明するように、翌年発売されたポールの意欲作「プレス・トゥ・プレイ」と、そこからカットされたシングルは相次いで不振に終わりました。そしてその後、時代の流れでポールはシングルチャート上位に食い込めなくなり、この曲が現在米国で最後のトップ10シングルになっています(英国での最後のトップ10シングルは1987年の『Once Upon A Long Ago』)。この曲も、映画の主題歌でなければ不振に終わっていたかもしれません・・・。'80年代後半のポールの不振は、ステレオタイプ的なポール像に答えきれなかった所に原因があったものと思われます。

こうして米国では最後のトップ10シングルとなったシングル「Spies Like Us」(B面はウイングス時代の未発表曲『My Carnival』)。7インチと12インチ、さらにはピクチャー・シングルと多彩なフォーマットで発売されましたが、12インチシングルには別ヴァージョンが、なんと3種類も収録されています!'80年代に数々のマニアックな別ミックスを手がけたポールですが、このシングルでマニアック度をさらに増してきました(『My Carnival』もリミックスを1種類収録)。ここからは、その別ヴァージョンを取り上げてゆきます。なお、3つともすべて未CD化であるのが惜しい所でしょうか・・・。個人的には「alternative mix」が一番好きですね。

まずは「party mix」。後に『Pretty Little Head』のリミックスも手がけるJohn Potokerによるロング・ヴァージョンです。オリジナルは5分ほどですが、ここでは7分ほどに引き伸ばされています。このリミックスで一番注目なのは、映画の台詞がたくさん使用されていることでしょう!これだけでも映画を見ているような気分にさせてくれます。映画のシーンが浮かんできそうです。よく聴くと「spies like us」「KGB」など映画のキーワードとなる単語も登場して面白いです。リミックスならではのアレンジも健在で、ポールのヴォーカルに過剰なエコーがかけられていたり、ドラムパターンが変更されていたりと'80年代の雰囲気が味わえます。途中の歌がカットされているのも常套手段。この手のリミックスが苦手な人にはちょっときついかもしれませんが、私のようなマニアには楽しめる内容です(笑)。

変わって「alternative mix」はArt Of Noiseによるリミックスです。こちらは「party mix」に比べてかなり大胆なリミックスで、前衛的と言っても過言ではない仕上がりです。歌になっている部分もほとんどなく、斬新なアレンジばかりが印象に残ります。冒頭の“Hey,Hey,What”の繰り返し、若干テンポの速いドタバタしたドラムス、甲高い音に変えられているブラス・・・。そんな中マニアなら「おっ?」と思うのが、アウトテイクでブラスの代わりに歌われていた「ジュッドゥクドゥク」が復活していることでしょう!繰り返し使用されると滑稽で仕方ありませんが(笑)。また、エンディングにはピアノソロが加えられており、そこに「party mix」で使用された台詞を編集したものが入っています。この「alternative mix」は3分半で逆に短くなっています。

もう1つの「DJ mix」は、シングルではB面に収録されていたものですが、これはオリジナルのショート・ヴァージョンといえるもので、当然ヒュー・パジャムによるミックスです。エンディングの繰り返しの途中でフェイドアウトし、約1分短くなっています。

この曲のコミカルな面をさらに堪能できるのが、プロモ・クリップです。ポールのプロモでコミカルさを求めるとしたら、このプロモも指折りではないでしょうか?プロモもジョン・ランディス監督が手がけ、ここでもポールとのコラボが実現しました。そして、プロモには主演の2人(チェビー&ダン)も参加しています。このプロモは撮影日が判明しており、1985年10月9日のことでした。なお、プロモで使用された音源は前半の一節分をカットし、若干エンディングの短いもので、「DJ mix」とも異なる編集がされています。

プロモの舞台は、ビートルズでおなじみのアビー・ロード・スタジオ。そこに変装した3人が集結する所からプロモは始まります。これが滑稽なシーンで、ダンは黒装束で「ACE TOMATO」のトラック、チェビーは探偵服で2階建てバス、ポールにいたっては眼鏡に口ひげという怪しげな風貌で自転車で登場しています(笑)。このシーンは、誰もいない早朝に撮られたようです。その後はスタジオでの演奏シーンですが、レーガン大統領と思われる仮面(ポールによるとチャールズ皇太子)をかぶったポールが登場するのが面白いです。そのポールがドラムスを含めほとんどの楽器を演奏していて、ここでもポールのマルチ・プレイヤーを堪能できます。チェビーはキーボードを演奏していますが、適当に弾いているだけにしか見えません(苦笑)。ダンといえば、コンソール・ルームでギターを弾いている・・・真似をしています。本職がコメディアンだけあって、2人とも表情や仕草がいちいち面白いです。楽器を弾けなくとも(ポールによれば2人とも楽器は少しかじっているそうですが・・・)、プロモでポールと渡り合える存在感を出しています。個人的にはダンのエア・ギターが好きですね(笑)。また、冒頭で述べたとおり随所で映画のシーンも使われていますが、これを見ているだけでも映画のコミカルさが分かります。ソ連軍の建物に爆弾を投げ込んだり、2人の乗る飛行機が墜落したり、宇宙空間をミサイルが飛んでいたり・・・。

そして極め付けが、最後の最後で登場する、アビー・ロードの横断歩道を3人で渡るパロディでしょう!ビートルズ・ファンならロンドンに行けば必ずやりたいと思う、1969年のビートルズの有名なアルバムジャケットの再現を、3人がやってのけています(ポールはセルフ・パロディですね)。このシーンは夜間に撮られていて、そこにスポットライトが浴びせられ、ポールが驚きの顔をする・・・という形です。「ポール死亡説」が噂になったジャケットのためか、ポールはこの後ライヴ盤「ポール・イズ・ライヴ」でもセルフ・パロディしていますが、面白いのは、このプロモの時点で既に道路の白線が現在の形にデザイン変更されていることでしょう。なお、このプロモは2種類存在し、もう1種類には映画に参加した女優2人も登場し、スタジオで歌っている、という内容です(他にも後半が若干違う)。現在、プロモ集「The McCartney Years」では女優の参加していない通常版を見ることができます。

右の女優2人のコーラスは、「The McCartney Years」未収録のヴァージョンでしか見ることができません。

このように、映画と見事なコラボレーションを果たし、異色ながら非常にかっこよく、そして非常に面白い主題歌に仕上がり、映画のイメージにぴったりのものとなったこの曲。ポールも、「The McCartney Years」のコメンタリーで「とても楽しかった」と振り返るなど、このセッションは一般的に考えられているような「失敗作」「暗黒時代」ではなかったことが分かります。「ポール=メロディ・メイカー」という固定観念がある中で聴くと、当時のチャート・アクションのように違和感を持って好きになれないかもしれませんが(中には毛嫌いするような論調も見られ残念です・・・)、そのような固定観念を取り払えれば純粋に楽しめると思います。イメージがだいぶ変わることでしょう。ポールも創作意欲を全開させていますし、コミカルなリズムにファンキーな演奏、楽しいプロモと、嫌いになんかそうはなれないと思いますよ。現在、この曲を聴くことができるアルバムは「プレス・トゥ・プレイ」(ボーナス・トラックとして収録)のみ。アルバム収録曲と一緒に、ポールのアグレッシブな時代の楽曲を今一度再評価し、堪能してみてはいかがでしょうか。

私は、曲を聴く前からかなりの興味を持っていました。コメディ映画の主題歌ということや、プロモ・クリップの画像を見て面白そうな曲なんだろうと想像していました。そして実際に聴いてみて、深くはまりました(笑)。「プレス・トゥ・プレイ」マニアであることも起因していますが、聴いていて本当に痛快です。映画はまだ見ていませんが、プロモを見る限りとても面白そうなので、機会があればDVDを買って見てみようかなぁなんて思っています。なかなか注目されない時代の、注目されない楽曲ですが、そのことが非常に残念です。コンサートで演奏しても盛り上がりそうだと思うのは私だけでしょうか・・・。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「ビートリー」。お楽しみに!!

(2008.6.28 加筆修正)

(左から)当時のシングル盤。12インチシングルには3種類のリミックスヴァージョンを収録(未CD化)。

同時期のアルバム「プレス・トゥ・プレイ」。現在はこのアルバムで聴けます。/映画「スパイ・ライク・アス」。現在はDVD化もされています。