Jooju Boobu 第143回

(2006.10.10更新)

Nineteen Hundred And Eighty Five(1973年)

いつのまにやら放置していました(汗)。なんとかまた地道に更新できるめどが立ちましたので、今後ともよろしくお願いします・・・。

さて、その復活第1弾となってしまったのが、かの有名なアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」からの1曲です。このアルバムの収録曲はほとんど語りつくしているので残りの曲が非常に少ないので、皆さん何の曲が出るかお分かりかもしれませんが、今回はアルバムのラストナンバーとなった『Nineteen Hundred And Eighty Five(西暦1985年)』を語ります。ウイングスの「最高傑作」と世間一般では評されるアルバムにおいては、それほど有名ではない曲なのですが、ファンの間では根強い人気を誇る曲でもあります。それを裏付けているのが、壮大なアレンジ、そしてもちろんポールのヴォーカルワークでしょう。この曲の尽きせぬ魅力を語ってゆきます。

アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」に関しての解説は、もう皆さんお分かりだからいいですよね?いいですよね?では飛ばします(爆)。とにかく、ウイングスを世界的に知らしめた、ビートルズ解散以降初めて見たポールの頂点であったことは間違いありません。何しろ、収録曲の顔ぶれがすごいですから。あまりにもの完璧さに逆にファンの間ではあまり好まれないほどですから。

このアルバムが大成功した理由は、楽曲の質の良さはもちろんですが、光り輝く楽曲アレンジを忘れてはいけません。いくら曲が最高級でも、リスナーをひきつけるアレンジでないと注目されませんからね。「バンド・オン・ザ・ラン」も、ナイジェリアで録音した音源だけでリリースしていたら、ポールのへタウマドラムスだけが耳に残る貧弱なアルバムになっていたことでしょう。何しろ、ベーシック・トラックのレベルでいったら、はっきり言って前作の「レッド・ローズ・スピードウェイ」の方がしっかりしていますから(言わずもが、5人と3人の差があるからです)。そうならなかったのは、ロンドンに戻ってからオーバーダビングされたストリングスとブラス・セクション(共に名匠トニー・ヴィスコンティのスコア)による壮大でドラマチックなアレンジあってこそなのです。かの有名な『Band On The Run』も『Jet』も、『No Words』も『Picasso's Last Words』も、ストリングスやブラスが入って、上質なメロディが生きるサウンドになったのです。ポールの名作曲家としての力量のみならず、名アレンジャーとしての力量が光るアルバムなのです。ただし、楽曲アレンジに関してはベーシック・トラックの段階で素晴らしいものを見せているのがあることも事実。これから語る『西暦1985年』も、その1つです(『Let Me Roll It』は逆だけど・・・)。

さて、話を『西暦1985年』に移します。曲自体はポールなら簡単に作れそうなミドル・テンポのポップ。ピアノがメインの曲なので、もしかしたらピアノで作ったのかもしれません。メロディ的にも、ポールの楽曲としては普通レベルのもので、特別に素晴らしい!というわけでもありません。下手したら、「レッド・ローズ・スピードウェイ」か「パイプス・オブ・ピース」辺りの小曲のようになっていたかもしれません。曲的には目立って大きな展開を見せない、ちょっとした曲です。

しかし、この曲をそうした運命にしなかったのは、先述のポールのアレンジャーとしての力量です。ポールはなんと、このポップの佳曲を、壮大なロック・シンフォニー(ちょっと大げさ?)に仕上げてしまったのです。まさに、アルバムのクロージングにふさわしい、ぐいぐいとリスナーを引き込んでゆくアレンジです。これはとにかく聴けば分かりますが、「バンド・オン・ザ・ラン」でのポールが神がかり的なアレンジャーだったことがうなづける構成です。

曲の中心はポール自らが弾くピアノです。先ほどピアノ・ポップと言ったのもそれです。「チャチャーン、チャチャーン、チャチャチャーン」というメロディの繰り返しが耳に残ります。イントロ辺りを聴くと、いかにもポール的なピアノ・ポップのように聴こえます。序盤は、「ミドル・テンポのポップロック」程度に思わせる演奏になっています。しかし、ヴォーカルが入る付近から徐々にテンポがノってきて、第1節が終わる頃にはテンポは既に「ちょっとしたダンスナンバー」に変化しています。やけにポールの掛け声がノリノリになっているのが面白いですが。これが、気づかぬうちにさりげなく変化しているのです。このさりげなさがこの曲のすごさです。「あれ?」と思っているうちに今度はブレイク。オルガンとコーラスが荘厳な雰囲気を出しています。

再び出だしの「チャチャーン(以下略)」に戻り、第2節へ。またブレイクが入り、第3節。そして、いよいよクライマックスの長いアウトロへ入るわけですが、もうこの段階では序盤の「ミドル・テンポのポップロック」の雰囲気は微塵も感じさせません。「ダンスナンバー」も通り越して、れっきとした「ロックナンバー」と化しています。この変化も、意識せずに聴いていると全く分からない「さりげなさ」のうちに行われています。この後のアウトロであふれ返るサウンドの迫力がすごいことは、聴いた人なら誰もがうなづくはずです。すっかりロック的になったエレキギターのクールな演奏を過ぎて、力強いバスドラムのフィルインを越すと、分厚いオーケストラとムーグシンセが幾重にも重ねられた、文字通りの「壮大」さが感じられる演奏になります。イントロで誰がこの展開を想像しえたでしょう。こういう曲をまさに「ロック・シンフォニー」と言うのでしょう(違いますか?)。オーケストラはもちろんトニー・ヴィスコンティのスコア。これがなければ、この曲の迫力は半減していたことでしょう。そして最後、いかにもドラマチックなエンディングを迎えアルバムを締めくくる・・・と思いきや聴こえてくるのは、どこかで聴いたようなあのキャッチーなメロディ・・・そう、アルバム冒頭のタイトルソング『Band On The Run』のおなじみのフレーズです。これはもちろんコンセプト大好きなポールの意図なのですが、壮大なサウンドの中から抜け出したような爽やかさを感じつつも、本編から続くテンポ感を崩さずに消えてゆく、違和感がないどころかぴったりのおまけです。もちろんそんなことポールはとっくに計算済みなのでしょうけど。

以上、こんな風に言葉で書き表すより実際に聴いて体感した方がそのニュアンスが分かりやすく伝わるのではないか、というほどの完璧にポールの中で仕組まれたさりげないポップからロックへの変化が迫力あふれるアレンジなのです。一応分かりやすく書いたつもりですが、実際に聴いた方がはっきり言って何倍も分かりやすい。私のめちゃくちゃな文章はどうでもよいから、とにかく聴いてください(苦笑)。聴いたことのある人なら絶対そう思いますよ。5分20秒のロック・シンフォニーを存分堪能してください。

こうした聴きごたえたっぷりなアレンジを織り成すサウンドを、オーケストラを除けば3人でやっているのですから、ウイングスの核だった3人がいかにすごかったかが分かります(実質ポール70%、デニー20%でリンダさん10%だから、ポールがいかにすごかったかということになるのだけど・・・)。ポールは先述のようにピアノを弾いていますが、後半に行くにしたがって徐々にテクニカルなフレーズも飛び出します。ピアノ名人ポールならではですね。ベースももちろんポールで、いつもより低音を響かせています。この時期のポールで忘れていけない楽器がドラムス。「バンド・オン・ザ・ラン」ではこのへタウマさが吉になり凶になりましたが、この曲では無機質さのようなものが'70年代後半に始まるダンスナンバーの匂いも漂わせます。先述したアウトロでのバスドラムのフィルインは否応なく曲を盛り上げています。さりげないロックへの変貌を支える機軸でもあります。やけに大きくミックスされたシェーカーの音も印象的。ピアノがメインな割りに、ギターがあまり出てこないのもこの曲の特徴です。アウトロのロック的なギターフレーズでようやく顔を出すといった格好です。それでいて全体的にロック的な演奏になっているのがすごいですね。逆に、この曲ではキーボード、ことにこの時期ポールが多用しているムーグ・シンセが大活躍しています。イントロなどでのシークエンスのような音、ブレイク部分のオルガンのような音、随所に出てくる「ブワーン」という音・・・アウトロのフルートのようなメロディも、ムーグかもしれません(この中のどれか弾きやすいのはリンダさんの演奏でしょう)。後半はまさにムーグ・サウンドの嵐。ムーグが多用されているのは、単にこの時期のサウンドの特徴のみならず、後述する詞作のイメージを再現するためでもあります。

さて、知らず知らずに壮大になってゆくアレンジの変化は、サウンドのみならずポールのヴォーカルにも言えます。ここで聴かれるポールの声はちょっと風変わりな声ですが、後半に行くにしたがってこちらも徐々に盛り上がっています。とはいえ、既に第1節後ですっかりノリノリになっていますが(爆)。いつもより多めにアドリブが入っているのがうれしいものです。ノリのよい曲では素直にノってしまう、そんなポールのお茶目な魅力も感じられます。しかし、この曲のヴォーカルワークで圧巻なのは、そんなノリノリポールよりも、壮大になってゆくアウトロでのシャウトの連続です!!ロックなポール・マッカートニーここにあり!です。曲自体は生粋のロックではなくても、アレンジとヴォーカルでいくらでもロックになってしまうんだ、そう思わせてくれるポールのシャウトです。同じくアルバムラストに収録された壮大なロックナンバー『Morse Moose And The Grey Goose』や『Rinse The Raindrops』なんかは元々がロックな楽曲ですが、この曲のすごさはポップな楽曲をアレンジ・演奏・ヴォーカルですっかりロックに仕立て上げていることにあります。そんなシャウト続きの中で、ブレイク部分に聴かれるつかの間の静けさを包むコーラスは、さすがウイングスといった美しいハーモニーで安心します。

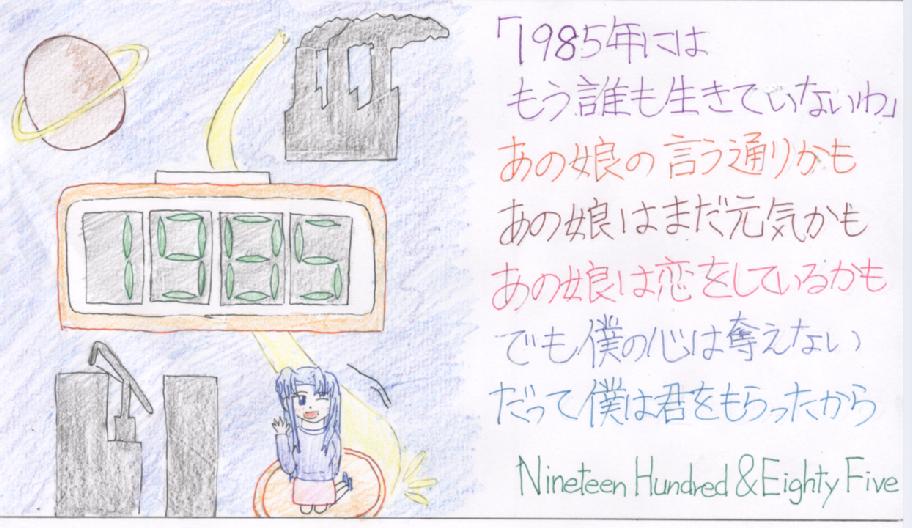

詞作は、タイトルどおり「西暦1985年」について歌っています。この曲がレコーディングされた1973年からは、ちょうど12年後に当たります。「いきなりなんで1985年?」と思われる方もいると思いますが、これは作家ジョージ・オーウェルの小説「1984年」(1949年発表)にインスパイアを受けたものでしょう。「1984年」は全体主義国家によって分割統治された近未来世界の恐怖を描いたものですが、ポールはその1年後に当たる1985年にスポットを当てて、「1985年には誰も生きていない」と主張する娘を歌詞に登場させています。この時期ポールはSFに興味を持っていたらしく、次作「ヴィーナス・アンド・マース」はもろにその影響を受けたタイトルになっています。しかし、この『西暦1985年』では近未来については深く触れることなく、「あの娘は僕の心は奪えない/だって僕は君をもらったから」と能天気に愛を歌っています。1985年になろうといつになろうと、ポールの世界は愛でいっぱいなのですね、と思わせる詞作です。歌詞のSF的な雰囲気は、先述したムーグ・シンセの多用という形でサウンド上に表現しています。

〜ちなみに、ポールの元に実際訪れた1985年は、ウイングスもジョン・レノンも失い、'80年代のチャート不振の中で自分の音楽を模索する年でした・・・〜

1973年 1985年

1973年 1985年

この曲は、後に名盤と呼ばれるまでに至るアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」に収録されたわけですが、その割りには待遇がよくない楽曲です。コンサートでも、ウイングス時代含めて一度も演奏されていません(1974年のウイングスのスタジオセッションの模様を収録したヴィデオ「ワン・ハンド・クラッピング」では演奏されている)。「バンド・オン・ザ・ラン」収録曲中、ライヴで演奏されたことのない数少ない楽曲です。絶対ライヴ映えする曲だと思うのですが・・・。しかし、先のドラマチックなアレンジと、ポールのノリノリなヴォーカルワークのとりこになっているファンも多く、人気は非常に高い曲です。ポールご推奨の『Let Me Roll It』よりははるかにファンの数が多いかと思います。

さて、このようにこの曲の魅力を語ってゆきましたが、やっぱりこの曲は実際に聴いて体感するのが一番ですね!私が言葉で表現しようとしたことが、言葉以上によく分かると思います。アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」は他の曲もいい曲ぞろいなので、ぜひお買い求めてください。個人的にはお気に入りレベルの曲ではありませんが、この曲の壮大さには感服してしまいます。本当にポールは名アレンジャーですね。ポールにはぜひライヴで演奏してほしい・・・と思います。『Hi Hi Hi』も『Junior's Farm』も演奏しないので、この曲を演奏してくれる確率は非常に低そうですが・・・。

次回紹介する曲のヒントは・・・「枯れた味わい」。なるべく定期的に更新するようにします(汗)。

アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」。とにかく名曲ぞろいの一枚。ポールのアレンジャーとしての才能を余すことなく堪能することができます。『西暦1985年』は必聴!!