Jooju Boobu 第138回

(2006.9.05更新)

Letting Go(1975年)

今回より私のお気に入り順の第11層に突入です。いよいよ私の関心度も減ってきていますが(汗)、それでも「まだ紹介していなかったの?」と思うような曲が揃っています。中級レベル、といった感じでしょうか。

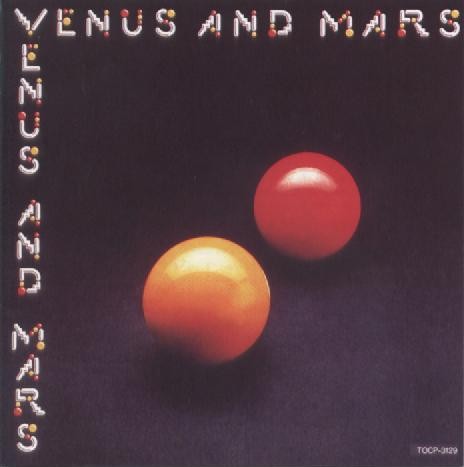

そして今回紹介する曲も、巷では人気の高い1曲です。1975年のアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」で発表された『Letting Go』です。「バンド・オン・ザ・ラン」で大成功を遂げたウイングスがメンバーを増やして制作した「ヴィーナス・アンド・マース」はこれまた大ヒットしたアルバムでしたが、新メンバーの影響で前作よりロック色が濃くなり、バンドとしてのウイングスが強調されました。「ヴィーナス・アンド・マース」ではそんな時期のウイングスの持ち味を堪能できる曲が多くありますが、この曲もそのひとつです。ポールもお気に入り、ファンもお気に入りのこの曲を語ります。

アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」で大成功を収めたウイングスの次の目標は、コンサートツアーでの成功でした。特に米国でのツアーはその後の成功の鍵を握るものだとポールは思っていました。しかし、当時のウイングスはポール、リンダ、デニー・レインの3人。ひとまずメンバー集めを・・・とオーディションを行った結果、ギタリストにジミー・マッカロクを、ドラマーにジェフ・ブリトンを迎えた5人編成の新生ウイングスが誕生したのです。そしてこの5人で、新たな成功への道を走り出したのです。1974年のことでした。(まぁ、ファンなら今さら何を、って感じですね)

ウイングスのアルバムを順番に聴けばよく分かりますが、このメンバー増強によってウイングスは変わりました。それまでのウイングスはどちらかといえばおとなしい感じのグループ、といった印象が強かったのですが、ジミーとジェフの影響でロックを得意とするバンドに変身したのです。特にジミーは当時わずか20歳という若さゆえのワイルドさとロック色の強いギターサウンドで強い影響を与えました。早速レコーディングされた『Junior's Farm』をはじめ、これよりウイングスはロック・テイストの効いたヒット曲を矢継ぎ早に世に出してゆきます。

『Junior's Farm』でヒットを記録したウイングス。ポールは続いてニューアルバムの制作にかかります。憧れのニューオーリンズに飛んでのセッションでは、ジェフ・ブリトンが辞めてしまう(表向きは空手映画に出るため・・・)事件もありましたが、セッション・ドラマーのジョー・イングリッシュを加えてますますロックでパワフルになりながら新作を完成させます。これが1975年の「ヴィーナス・アンド・マース」で、これまた大ヒットを記録しました。ライヴを意識したつくりとなったアルバムは、ライヴ映えするロック色の濃い作品が並び、デニーがヴォーカルを取る曲やジミーが作曲・ヴォーカルの曲が収録され、バンドとしてのウイングスを全面に打ち出しました。こうなったのも、ポールのウイングスへの思いやライヴを成功させたい思いがあったのはもちろんですが、ジミーとジョーの存在がますますロック方面へ導いたのは間違いないでしょう。

「ヴィーナス・アンド・マース」でロック色が濃い曲といえば、そのままずばりの『Rock Show』や『Call Me Back Again』、ジミーらしさたっぷりの『Medicine Jar』などが挙げられますが、それらとまた違った切り口でロック・テイスト満開の曲が、今回取り上げた『Letting Go』です。どちらかといえばブルースの雰囲気が味わえる曲で、ウイングスナンバーでたとえると『Let Me Roll It』と同じ系統です。キャッチーさと軽快さを得意とするポールのロックでも珍しいタイプで、ここでこうした曲が生まれたのもジミーの影響かと思われます。後半の転調も、無理なく行われていて、盛り上がりに一役買っています。

この曲では、のっしりしたテンポのリズムにのせて、ブルージーでヘヴィーな演奏が炸裂しています。その重々しさの中心は、ポールの弾くベースです。いつになく重低音が強調されていて、リズムのずっしりした重さを増強しています。ポールの意気込みが伝わってきそうな、前面に出た演奏です。そして、この時期のウイングスサウンドに欠かせなかったのがブラス・セクション。ファンならご存知の4人組ホーン奏者による演奏です。『Call Me Back Again』ではニューオーリンズ風に、『You Gave Me The Answer』ではボードビル風にと、ポールの才能が光るアレンジで使い分けていますが、この曲ではそのヘヴィーさを象徴するような重厚感あふれる派手なリフを演奏しています。このリフは間奏とエンディングで登場しますが、渋い演奏です。その渋さを影で支えているのが、リンダさんの演奏であろうオルガンです。彼女らしく(苦笑)単音を続けているだけですが、ヘヴィーなバッキングを演出しています。

そして、新加入したメンバーも頑張っています。『Junior's Farm』で既に只者ではないことを証明してみせたジミーはここでも曲全体を通して独創的なソロを展開しています。ブラス・セクションに耳が行ってしまいがちですが、左から右から、次々と秀逸な演奏を繰り広げています。20歳なのに、いや20歳だからこそ成しえた名演です。本当に、彼が若くして逝ってしまったことが悔やまれます。そしてドラムスですが、この曲は実はニューオーリンズ遠征前にロンドンのアビー・ロード・スタジオで録音されたもので、したがって演奏はジェフ・ブリトンです。ウイングスで一番ロックなドラマーといえばジョーですが、ジェフもジョーには劣るものの力強いドラミングを聞かせています。なんとなく音質が悪い感じがするのも(天下のアビー・ロード・スタジオなのに)、かえってワイルドさを出しています。参加曲は少ないものの、『Junior's Farm』で派手な演奏を聴かせてくれたようにデニー・シーウェルよりは、ましてポールよりはロック的なドラミングです。

この曲では各楽器が効果的にヘヴィーさ、ロック・テイストを出しています。メンバー総出で大活躍です(あれ、デニーは・・・?)。この曲の演奏はアルバム中最高に近い出来といえるでしょう。重厚さでいえば『Rock Show』よりも上回ってしまいます。これほど重々しいポール・ロックも相当ないのではないでしょうか(『Old Siam,Sir』くらい?)。あまりにもの重々しさにすっかり満腹になってしまうので、A面ラストにしたのでは・・・?と思ってしまいます。

一方のヴォーカルは意外にもウイングスらしい効果的なコーラスワークが光ります。ポールのヴォーカルも、いつもよりはシャウト気味に聴こえますが、眉間にしわを寄せて・・・というほどではなく、意外にも淡々としています。さすがにハイライトとなる後半の転調では声を張り上げていますが。でもそれ以上に耳に残るのがバッキング・ヴォーカルの方です。おなじみのリンダ&デニーのコーラスが、タイトルが登場する部分で入りますが、いつものウイングスをほうふつとさせる仕上がりです。若干デニーの声が大きいのが、いつもと違う感じでもありますが・・・。どんなにブルージーにいっても、こうした所でウイングスらしさを残しています。転調してからはこの部分のコーラスの入り方が一部変わっていて、ハイライト的印象を与えています。

ブルージーな演奏面はさすがこの時期のウイングス。それがこの曲の聴き所でしょう。しかしもう1つ注目しておきたいのが、歌詞です。この時期、というか「ヴィーナス・アンド・マース」の収録曲のほぼすべてに共通するのですが、ポールの書いた詞作になぜか「卑猥さ」を感じるのです。といっても、もちろん『Hi Hi Hi』みたいな露骨な歌詞はどこにもありません(あっても困るし)。でも、『Listen To What The Man Said』にしろ、『You Gave Me The Answer』にしろ、あの明朗な雰囲気の中に、ちょっとHなニュアンスが読みとれるのです(深読みのしすぎか?)。中でも分かりやすい例が、この曲なのです。歌詞に登場する「彼女」がいかほど美しい人なのかを歌ったものなのですが、「彼女」の美しさや色っぽさを徹底的に賛美している辺りに、「僕」(ポール?)の「彼女」に対する卑猥な想いが感じられるのは私だけでしょうか。一番分かりやすいのが、タイトルでもある「あぁ、このままいってしまいそうだ(I feel like letting go)」ですね。「いってしまう」なんて、この歌詞ではどうしてもああいうのを想像してしまいます・・・(苦笑)。まぁ、これだけ素晴らしいロックナンバーなんだから歌詞なんかどうでもいい!というのも確かですが(汗)、ちょっと注目しておきたいですね。

ちなみに、邦題の「ワイン・カラーの少女」は、冒頭の“She tastes like wine”から取ったそうですが、ポールの史上もっとも原題とかけ離れた邦題となっています・・・。まぁ、「ヴィーナス・アンド・マース」の邦題の多さを見れば分かるように、当時は邦題つけ放題だったようですから・・・。『Listen To What The Man Said』も、「あの娘におせっかい」なんて微笑ましいのか痛いのか分からない邦題がついていますが、「ワイン・カラーの少女」なんて邦題、普段意識して呼びませんねぇ。

「ヴィーナス・アンド・マース」自体、新メンバーを加えたポールの意欲作でしたが、ポールは中でもこの曲をことのほか気に入っていたようです。アレンジが見事にはまって、しかも各人素晴らしい演奏を提供してくれた、というのが自信にもつながったのでしょう。アルバムからの第2弾シングルとしてこの曲を発売したのです。ポールは「絶対ヒットする!」と思ったそうですが、結局のところは英国で41位、米国で39位という結果に。期待はずれに終わってしまいました。『Listen To What The Man Said』があまりにも完璧ポップだった面もあるのでしょう。確かに、ブルージーで重々しい作風は万人に気に入られるようなものではなかったかもしれません。

しかし、このシングル発売は後年、ポール・ファン(特にマニアレベルの人たち)に大きな置き土産を残すことになります。実はシングル発売の際、ポールは「アルバムと区別したい」ためにアルバムとは別ミックスのテイクを収録したのです。そして、現在に至るまでこの別ミックスはシングルでしか聴けず、CD化すらされていないのです。そう、ポールの意思に反してヒットせずに終わったこの曲は結果的にレア・アイテムとなってしまったのです!'80年代以降のポールにはこうした未CD化曲、レア・アイテムが数多くありますが、ウイングスは意外にも少なく、『アイルランドに平和を』のインスト、『Goodnight Tonight』の12インチヴァージョンくらいしかありません。別ミックスの方は、オルガンが強調されていて、演奏時間も短いと聞きますが、私ももちろん持っていません(1回だけ聴く機会はありましたが・・・)。いつかCD化されることを願っています。

さて、大ヒットとなったアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」を引っさげて、ウイングスは世界を股にかけた長期のコンサート・ツアーを開始します。途中アルバム「スピード・オブ・サウンド」でのレパートリー補充を挟んで、1976年のかの有名な全米ツアーに至るまで華麗なるロック・ショーを展開したのです。「ヴィーナス・アンド・マース」からも9曲もの楽曲がセットリストに入れられ、それぞれがオリジナル以上の迫力で演奏されたのでした。『Letting Go』も例外ではなく、ステージではオリジナル以上のロックテイストに生まれ変わりました。テンポが速くなって、ジョー・イングリッシュの力強いドラミングとなったのが大きいでしょう。やはりジョーはジェフ以上ですね。ポールのヴォーカルもライヴ感あふれる荒々しい歌い方になっています。エンディングには新たにコーラスが加えられ、ライヴ本編終盤の高まる熱気を空高く上げてゆきました。そして、ここでも4人組ホーン奏者が大活躍。ツアー中ずっと随行してきたのは、この曲や『Call Me Back Again』のためにあると言っても過言ではないでしょう。

ポール・ファンなら、ましてやウイングス・ファンならこの曲を好き!という方は多いはずです。結果的に「絶頂期」と評されるようになった1975年当時のラインアップのウイングスのロック感あふれる演奏が堪能できるのですから。特に、今でも愛され続けているジミーの名演は圧巻ですよね。私はようやくここでの紹介になってしまいましたが(汗)、この渋さは好きですね。その渋さと詞作の卑猥さが絶妙に交じり合った、なんとも不思議な感じの曲です。それにしても残念なのが、最近のポールがこの曲に関心を見せていないことです。ライヴで取り上げないのはもちろんのこと、2001年のベスト盤「ウイングスパン」にすら収録されませんでした。「ウイングスの歴史にとって重要な曲」と銘打たれた「HISTORY」サイドにもさほど重要でなさそうな『Call Me Back Again』を入れているくらいですから・・・。「ポール、あの時の熱意と自信はどこへ行ったの?」と言いたくなってしまいます。『Call Me Back Again』よりも、ずっとウイングスらしくてかっこいい曲だと思うんですが・・・。

最後に、未CD化のシングルヴァージョン、CD化を願って止みません!!

さて、次回紹介する曲のヒントは・・・「老人」。蛇足の「あの曲」つきですので、お楽しみに!!

(左)当時のシングル盤。ミックス違いのシングルヴァージョンは今でもここでしか聴けません。中世風髪型(!?)のポールが渋いですね。

(右)アルバム「ヴィーナス・アンド・マース」。ライヴを意識した、ロック色の濃い仕上がりのウイングスの名盤!ジミー・マッカロク大活躍!!