Jooju Boobu 第134回

(2006.8.01更新)

One Of These Days(1980年)

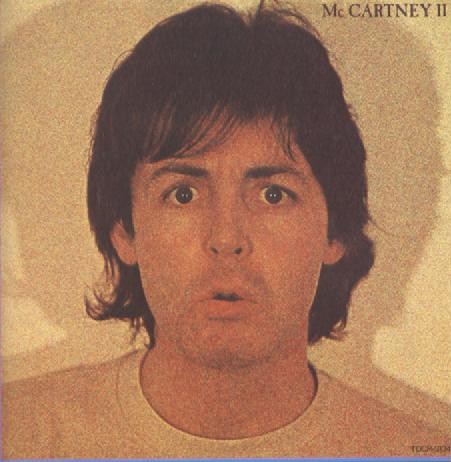

今回の「Jooju Boobu」で紹介する曲は、いわゆる「隠れた名曲」に値するのではないでしょうか。なぜ「隠れて」しまったのかといえば、アルバムがアルバムだからです。ポールのウイングス・ソロ史の中でもっとも異色でポールらしくないとされている1980年のアルバム「マッカートニーⅡ」の収録曲だからです。当時の最新鋭の流行であったテクノ・ポップをポールなりに消化したプライベート・レコーディングをアルバムにしたもので、当時は内容の割りにバカに売れていましたが、今となってはポールらしからぬ奇抜なアレンジと、シンセがチープなサウンドが「正当に」評価されて、ポールの諸作でもっとも評価の低い一枚となっています。しかし、いかにもデモテープ的なサウンドは抜きにして純粋に曲を見てみると、『Coming Up』とか『Temporary Secretary』とか、意外にも曲そのものは悪くありません。中でも、3曲収録されたバラードナンバーはアルバムのせいで過小評価されている気がします。その3曲のうち、今回はまだ紹介していなかった『One Of These Days』を語ります。アルバム中もっとも生演奏が中心で、あのアルバムではかえって「異色」の曲ですが、つまりそれはポールらしい曲であることを意味しています。しかし、ちゃんとこのアルバムにマッチしている・・・その辺も含め今日はこの曲を語ります。

「マッカートニーⅡ」のテクノもどきのシンセのチープさや、ワンマンレコーディングによるデモテープ並みのクオリティについては今回は重要ではないので触れません。ポールのテクノ・ポップへの興味がそのまま表現された曲が並ぶ中、3曲あるバラードはいずれもいつものポールらしい作品でファンを安心させています(私なんかはテクノもどきナンバーの諸作も大好きなので安心はしませんが)。『Waterfalls』『Summer's Day Song』そして『One Of These Days』です。さらにその中でも、『One Of These Days』はシンセ音を一切使用していない所にアルバムの他曲と一線を画すものがあります。シンセを多用したアルバムにしては珍しい、アコースティックギター弾き語りの曲だからです。

ポールのアコギ弾き語り式のバラードといえばビートルズ時代の『Yesterday』以来ポールの常套手段の1つでありますが、ウイングス時代には『Love In Song』『I'm Carrying』『We're Open Tonight』といった風にアコギ弾き語りあるいはそれに準ずるアレンジの佳曲がアルバムに1曲は収録されていました。まさにポールの王道アレンジ。そしてウイングス活動休止中にポール1人で録音された「マッカートニーⅡ」では『One Of These Days』がそうしたスタイルで発表されたのです。ウイングス時代の弾き語り曲はしばしばアルバム前半の3曲目付近に収録されていましたが、今回はラスト。『Baby's Request』のように、静かなバラードでアルバムを終わらせるやり方です(ちなみに'80年代以降は壮大なバラードで終わらせる手法が主流となる)。テクノもどきのポールらしくない曲のオンパレードをいやというほど聴かされて、最後の最後でポールらしいちょっとした曲が入っている、という流れになります。

「マッカートニーⅡ」ではポールのワンマンレコーディングによりシンセ音が使用された曲が多く、バラード曲においても分厚いシンセが幾重にもかぶさったアレンジがされていますが、この曲だけ極端にシンプル。シンセ音の一切ない、生楽器のみの生演奏です。まぁアコギ弾き語りなので当然なのですが。同じ弾き語りバラードでも『I'm Carrying』のようにストリングスが入ったり、『Love In Song』のようにバンドサウンドだったりもしていません。ただポールがアコギを弾くだけ(他にタップらしき音が少し入っている)。賑やかな他曲にはない静寂感が全体を包んでいます。余計な装飾がない分、リスナーはポールの弾き語りを心ゆくまで堪能することができます。特に目立った奏法もなく、淡々と爪弾いているだけなのですが、往年の『Yesterday』をほうふつさせるスタイルにほっとします。「マッカートニーⅡ」だけに余計そう感じるのではないでしょうか。暗室でポールが椅子に腰掛けてギター片手にそばで歌ってくれる景色が浮かびそうな、そんな演奏です。2度目の“It's there,it's round”の部分でオーバーダブされた(と思われる)高音パートを爪弾く演奏が聞こえてくるのも、さりげない変化をつけていて印象的です。メロディも非常にポールらしい、ファンが好みそうなバラードです。

これだけシンプルで、これだけアコースティックで、これだけポールらしいと、「マッカートニーⅡ」の中で1曲だけ浮いているように思われますが、実は意外にもそうなっていなかったりします。アルバムのラストに隔離されているのも理由に挙げられますが、大きな要因は、ギター以外に入っている唯一の「音」、ヴォーカルのミックスの仕方にあります。これだけシンプルならヴォーカルもストレートに聴かせればいいものを、少し大げさ程度にエコーをかけているのです。このエコーが、“これぞ「マッカートニーⅡ」”なのです。実験的なアプローチを大々的に行っているのはアルバムを聴けばすぐお分かりですが、ヴォーカル面ではポールはエコーの効果をよく使用しています。『On The Way』もそうですし、幾重に重なるエルビス・ボイスが面白い『Bogey Music』もそうです。とにかくいろいろなことをやってみたかったのでしょう。弾き語りのこの曲だけ例外というわけにはいきませんでした。エコーをかけたことで、サウンドそのものは「マッカートニーⅡ」の世界とは一線を画しているものの、ヴォーカルがドリーミーで幻想的な雰囲気を生み出し、シンセ音を使った『Waterfalls』『Summer's Day Song』に近い「マッカートニーⅡ」の世界を構築したのです。こうして晴れてこの曲も「マッカートニーⅡ」の奇妙で異常なムードの仲間入りとなったのです。

しかし、「マッカートニーⅡ」のあらゆる実験的アプローチにもいえるのですが、ポールはあくまでそうした試みを自分の力で、つまり「人力」で行っているのです。打ち込みに聴こえそうなドラミングを自分でたたいていたり、サンプリングを最小限に抑えたりと、どんなに実験的になろうと基本的にはアナログ的手法を用いているのです。コンピュータ音楽を好きになれないポールならではの工夫です。エコーも例外ではなく、この『One Of These Days』の幻想的なエコーですら、3つの異なるヴォーカルを少しタイミングをずらして収録した上で、エフェクトをかけたものなのです。よく聞き分けると、確かに3つあることが確認できるかと思います。一番分かりやすいのが、最後にタイトル部分に戻る箇所でしょう。少しブレイクがあるところを、左チャンネルのヴォーカルがフライングして歌ってしまい「ワ、ワッ、ワン・オブ・ジーズ・デイズ〜」といった格好になっているのです。既に録音した演奏にもう1度ヴォーカルをダブする時、入る箇所を失敗して「あっ、しまった」と思うポールの姿が浮かんできそうな、ほほえましい部分です。こんな部分が生まれるのも、ポールがご丁寧にもヴォーカルをいちいち3度歌い直しているからです。「マッカートニーⅡ」はポールらしくないというのが通説ですが、こうした作業過程を考えれば思ったよりポールらしいのです。そして、メロディも曲調もアレンジもポールらしい『One Of These Days』は、輪をかけてポールらしいのです。

さらにこの曲でファンが安心する理由が、リンダさんのコーラスです。実はアルバム中この曲にしかリンダさんのコーラスはフィーチャーされていません。ワンマンレコーディングの「マッカートニー」でも、打ち込みサウンド満開の「プレス・トゥ・プレイ」ですらリンダさんのコーラスは曲を彩っていますが、「マッカートニーⅡ」は本当にプライベート・レコーディングだったのでしょう。ポールの声が90%以上を占めています。「マッカートニーⅡ」でのポールのヴォーカルに素の声が少ないので余計、リンダさんの声がないことに不安感を覚える方も多いことでしょう。そうした中、彼女の聞き慣れたコーラスにつかの間の安らぎと暖かさを感じているはずです。ただ、そんなリンダさんのコーラスにもエコーがかけられているのは「マッカートニーⅡ」らしい味付けがされているといいましょうか。ちなみに、「マッカートニーⅡ」セッションで録音されてお蔵入りになった曲の中には、リンダさんがヴォーカルをとる実験的な『Mr.H Atom』という曲があり、セッション中リンダさんが参加した曲がこの曲だけかというとそうではありません。

歌詞は、あのアルバムにしては珍しくポールのプライベートについて歌っています。美人秘書の派遣をマークスさんに依頼する曲があったり、海底の小人のロックンロールがあったり、果てには「凍った日本人」を題材にしたインストがあったりと(爆)、いつものポールらしいラヴソングが極端に少ない中、この曲は純粋なラヴソング、しかもポール自らのことを歌ったラヴソングです。もちろんそこに登場する「君」はリンダさんのことです。歌詞を読んでみると、曲の雰囲気を表現したかのように内省的なものに仕上がっています。「僕の足が地についている時/僕は何が正しいのか見る」という一節は、ポールが自分の音楽活動を見直していることのように取れます。「マッカートニーⅡ」のレコーディングはちょうどウイングスが活動休止中だった頃。新規メンバーも入れて制作したアルバムが売れず、「本当にこれが自分のしたい音楽なのか?バンドでやるべきなのか?」という自問が「マッカートニーⅡ」の影の制作要因にもなりましたが、この曲ではそうした心情が読みとれます。「仕事が長くかかってしまった時/僕は僕の歌を歌うんだ」という一節からは、「バンドからソロへ」の活動のシフトを選ぼうとするポールの苦悩がうかがえます。そして、こうした悩みの中でポールと「ふたりで休んでいる」のは「君」─つまりリンダさんです。当時のポールにとってはリンダさんが心の支えとなる重要な人物だったのです(もちろん常にそうでしたが)。アルバム中リンダさんのコーラスが入っているのがこの曲だけ、というのもそうした理由からかもしれません。エコーはあるものの何の加工もしていないリラックスした感じのヴォーカルには、リンダさんから得た安らぎ(ease)が影響しているのかもしれませんね。当時のポールの心境を知る上で鍵となる詞作です。

このように、ポールの常套手段であるアコギ弾き語りのアレンジで、素のヴォーカルと素の詞作、そして素の演奏で繰り広げられるこのバラードはポールらしい曲で、「マッカートニーⅡ」の世界とは隔離されたように感じられますが、アルバムを通して聴くと「マッカートニーⅡ」の奇妙な世界の雰囲気を引きずっているような印象があります。そうさせているのはもちろんヴォーカルにかかったエコーですが、アルバム「マッカートニーⅡ」を通して聴くと感じられる物語のような構成のエンディングとしての役目もあるように私は思います。『Coming Up』に始まり、徐々にエスカレートしてゆくポールらしからぬ異様な世界を突っ走りながら、重厚なシンセが幻想的な夢世界へ誘うバラードや、底抜けた感じがかえって不気味なブルースや、チープなシンセ音が延々と続くインストや、小人がうごめくようなブギーを通り過ぎ、挙句の果てにはお化け(注:白いシーツをかぶったような西洋の典型的なお化け)が出てきそうな不気味な真夜中の小曲が襲い掛かってきて、ほうほうのていで辿り着いたのは聞き慣れたアレンジで、ようやく一安心するんだけど、奇妙な世界を見すぎたために自分はすっかりやつれてしまい、『Coming Up』を安心して聴いていた頃のうきうきした気分はうせていた(最初の気分と同じではない)・・・といった感じです(分かりにくい説明ですね)。うまく説明できないけど、そんな感じがします。私が最初に「マッカートニーⅡ」を聴いた時の印象がまさにそれで、「夜中にヘッドホンで聴くとお化けが出てきそう」と思っていて、この曲も一安心はするけど『Coming Up』のうきうきした世界観とは違う・・・と感じていました。アルバムから切り離して1曲単位で聴いたり、あるいは他アルバムの曲と混ぜて聴いたらそんな感じはなくなるのでしょうが、「マッカートニーⅡ」で聴く限りはそんな位置にあると私は思います。この絶妙な味はなかなか分かってもらえないかな、と思っていましたが、私の知っているサイトさんで見事にそのニュアンスを説明していたのには驚いてしまいました。やはり、わかる人にはわかるんですね。

この曲は非常に地味ですが、ふと立ち止まって聴いてみると「あ、いいな」と思うような、そんな曲です。「マッカートニーⅡ」が大好きなアルバムの1つである私ですが(爆)、この曲に関してはそんなに好きではありません(汗)。でも、いい曲だと思いますよ。味わい深いですし。この曲をカラオケ(UGA機種)で歌えるのには驚きです。「なんでこんなマニアックな曲が入ってるんだ!」といった感じです。『Tomorrow』も『No Words』も『Here Today』もカラオケに入っていないというのに・・・。ちなみに私はこの曲カラオケで1回歌いましたよ(ブレイクのフライングヴォーカル再現つきで)。どうせなら『Darkroom』も『Check My Machine』も入れちゃえ!というのが私の要望です(爆)。需要はないと思いますが、私は歌いますよ〜。「チェーック、マイマシーン、チェーック、マイマシーン、マママママー」って(爆)。

脱線しましたが(汗)、この曲は「マッカートニーⅡ」をチープでポールらしくないからといって毛嫌いする方にもぜひ聴いていただきたいです。だって、ポールお得意の弾き語りバラードなんですから。同じくバラードの『Waterfalls』『Summer's Day Song』もお勧めですよ。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「シークレット・トラックつき」。お楽しみに!

アルバム「マッカートニーⅡ」。ポール史上最大の異色作。奇妙な曲たちの流れに身を任せ、最後にこの曲に辿り着いて一安心してください(爆)。