Jooju Boobu 第126回

(2006.6.21更新)

Live And Let Die(1973年)

今回より、再び私のお気に入り順にポールのビートルズ解散以降の曲を紹介してゆきます。今回より12曲は第10層です。いよいよ私の関心度が低くなってゆきますが、それでも大好きな「あのアルバム」の曲があったり、定番の「あの曲」があったりと、私にとってはよく聴くレベルの曲です。皆さんなら「大好き!」と思っている曲が入っているかもしれません。私にとっては「普通」レベルの上位の方の曲です。

そして、その先陣を切る今回の曲でいきなり「定番のあの曲」が出てきます。そう、『Live And Let Die』です。言わずもが、ポール・マッカートニーの代表曲であり、一般的にも知られる超有名曲です。1973年のウイングス時代に発表されたこの曲は、007シリーズの同名映画「Live And Let Die(死ぬのは奴らだ)」の主題歌として世界的に知られることになりますが、「映画の主題歌」としてでなく、曲単体を考えても十分名曲と呼ぶにふさわしい曲で、語るべきことも多くあります。また、ポールの歴史でも非常に重要な曲といえます。今回は語ることが多く大変になりそうですが、この曲の魅力を紹介します。

英国映画でもっとも世界的な人気のあるシリーズのひとつが、007シリーズでしょう。英国の諜報員ジェームズ・ボンドが各地で行うミッションの最中に繰り広げられるアクション・シーンはスリリングな魅力があります。現在に至るまで、日本も含め世界中で愛され続けるシリーズです。その007シリーズが、実はポールと大きな接点を持っているのです。今回紹介する『Live And Let Die』が、シリーズ第8作の「死ぬのは奴らだ」の主題歌となったのですから。

第8作「死ぬのは奴らだ」は、映画ファンならお分かりかと思いますがボンド役がショーン・コネリーからロジャー・ムーアに代わった最初の作品です。私はこの映画を以前TVで見たことがあるのですが、いかんせんストーリーを思い出せません・・・(汗)。確かアメリカ南部が舞台だったと記憶しているのですが・・・。この作品はイアン・フレミングの原作小説もあり、ポールはその原作を読んで「007の主題歌を書きたい!」と思ったそうです。ちょうどそこに映画のプロデューサーから「2分30秒くらいの曲」のオファーがあり、この曲が生まれた・・・という流れのようです。ちなみにポールは007シリーズが元より好きだったそうです(特に「ゴールドフィンガー」)。そして、ショーン・コネリー演じるボンドが一番好きだそうです。

そして原作を読んだ次の日には、ポールはもうこの曲を作ってしまっています。さらに2,3曲候補があって、その中から選ばれたのがこの曲だった、というエピソードもあります。ポールはピアノを弾きながら曲を作っていったそうですが、ここで妻のリンダさんが手を貸しています。当時のポールは作曲に関与していないリンダさんをパートナーとしての位置づけから自作曲の共作者にすることが多かったですが、この曲は(ポールの発言によれば)純粋なポールとリンダさんの共作のようです。“What does it matter to ya?”の部分がリンダさんの作曲部分に該当するそうです。他にも、詞作においてもリンダさんのアイデアがあると言及されています。

こうしてできた曲をウイングスと一緒にレコーディングしたわけですが、ここでもう1人、リンダさん以上の協力者が招かれます。彼の名はジョージ・マーティン。言わずもがビートルズのプロデューサーであり、ポールの音楽に大きな影響を与えた「音楽の先生」的人物です。とりわけ彼の得意としたオーケストラ・アレンジは『Yesterday』『Eleanor Rigby』といったポールのバラードを美しく彩りました。ビートルズ解散後はどのメンバーとも接点のなかったマーティンですが、解散から2年経ったこの曲のレコーディングにポールは「先生」を招き入れたのでした。この時の再会をきっかけにして、'80年代以降ポールはマーティンに本格的なアルバムのプロデュースも任せるようになるに至ったのでした。ポールにとってマーティンが自分の音楽に欠かせない人物であることは、ビートルズが解散してもずっと変わらなかったのです。

曲は、大きく3つの部分に分かれています。こうした複数のパートから成る曲は、ビートルズの『You Never Give Me Your Money』(1969年)で既に見られていた現象で、その根源はジョン・レノンの『Happiness Is A Warm Gun』(1968年)にあると思われますが、この曲の書かれた1972年頃─つまり、アルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」の時期─からポールは何かにつかれたかのようにそうした楽曲構成を得意としてゆきます。『The Mess』なんかまさにそうですし、この曲の後には複数パートの集大成といえる『Band On The Run』が登場しています。そうした過程で、この曲の複雑な曲構成ができたのです。

そしてこの3パートの構成は、007シリーズの主題歌としてふさわしいスリリングさを出すのに成功しました。スローなピアノバラードの出だしと、派手なオーケストラが印象的なアップテンポの部分を交互に登場させる構成は、映画のアクション・シーンを想起させるような、またボンドという人物(紳士的な面と、戦闘的な面)を表したかのような感じです。双方の部分でマーティンのスコアによるオーケストラが入っていますが、部分にあわせてアレンジを違わせています。ゆったり流れたり、爆音を想起させたり、緊張感が漂ったり。ポールの音楽を熟知したマーティンならではです。ストリングスはもちろん、ブラス・セクションやマリンバなども効果的に聞こえます。実際、映画のオープニングに使用されましたが、移り変わりの速い映像にぴったりだったと記憶しています(よく覚えていないけど・・・)。そして中間部には、先述のリンダさんが作曲したと伝えられる部分が登場します。この部分は、なんとレゲエ。いきなりリズムが変わって意表をつかれます。まるでボンド映画の予期せぬ展開みたいです。ポールとリンダさんがレゲエ好きなのは有名な話ですが、特にこの時期は『C Moon』を発表したりリンダさんの『Seaside Woman』を録音したりと、レゲエのアレンジに凝っていたようです。オーケストラを除いてはウイングスの演奏ですが、やはりポールの弾くピアノは美しいです。スローな出だしのせつなさを醸し出しています。その反面、アップテンポの部分はデニー・シーウェルのドラミングが光ります。強弱をつけた演奏で、フィルインも効果的です。一応ギター(ヘンリー・マッカロク)も入っていますが、ストリングスとピアノメインのためあまり目立っていません。デニー・レインはベースを担当。

歌詞も、007映画にあやかっています。もちろん「Live And Let Die」という一節が登場するのですが、「みんな持ちつ持たれつ」という心が「生きて奴らに死を」という心に変わってゆくのはボンドの生き様にかぶります。レゲエ調の部分の「仕事を与えられたらうまくやるしかない/奴らに地獄を見せるのさ」というくだりはまさにボンド。原作を読んで感化された、というポールの発言がよく分かる歌詞で、曲構成・アレンジとあわせて007映画にぴったりです。1985年のアクション映画「スパイ・ライク・アス」に提供した『Spies Like Us』も文字通りスパイについて歌っていますが、曲構成・アレンジ・歌詞にこの曲を進化させたようなテイストがあって「ポールはアクション映画が好きなんだなぁ」と思わせます。

あの007映画の主題歌ということで、当然ながらシングル発売されました。1973年7月の映画公開に先行して6月にリリースされると、「007映画」「ポール・マッカートニー」という2つの話題性も手伝ってヒット・・・と思いきや、意外にもチャートでは苦戦し、英国で最高9位、米国で最高2位という結果。「なんで?」というほど意外な結果です。1位になれなかったのは、「007映画の主題歌は1位になれない」というジンクスのおかげという話もあります。しかし、これでビートルズ解散後低迷していたポールの名声がぐんと上がったことは確かで、『My Love』に続きポール・マッカートニー&ウイングスがミュージック・シーンの中心に躍り出るきっかけになりました。そして現在は誰が否定できよう、ポールの一大名曲の1つです。

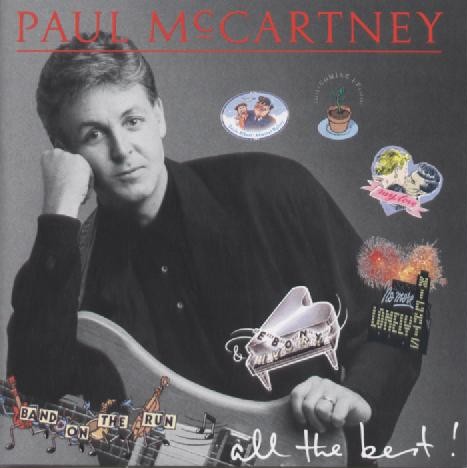

しかしこの曲をアルバムに収録しなかったのは面白いことです。アルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」(1973年5月発売)セッションで録音されていたため、このアルバムに入れてもよかったでしょうし、その方がアルバムがよりヒットしていたのでしょうが、ポールには「このアルバムはバラードを中心とさせたい」という意志があったに違いありません。また、「シングルとアルバムは別々に楽しめるように」という配慮もあったことでしょう。そして何よりも、「ヒット曲に頼らないアルバムで勝負」したいポールの思いがあったのでしょう。ちなみに、この曲はオリジナル・アルバムにボーナス・トラックが加えられた際も収録されなかったため、現在は各種ベスト盤でのみ聴くことができます。とはいえ、『Junior's Farm』とは違いかなり多くのベスト盤に収録されている上に各種オムニバス盤にも収録されているので容易に手に入れることができます。

さて、「007映画の主題歌」として生まれ、その話題性でヒットしたこの曲は、その後は「ポールの名曲の1つ」としての顔をアピールし続けます。ベスト盤に必ず収録されたのもそうですが、やはりこの曲が活躍したのはコンサートといえるでしょう。何せ、この曲はポールのほとんどのツアーで必ず演奏されてきたのですから。ウイングス時代から今日に至るまで、この曲はポールのコンサートの定番曲なのです。ビートルズナンバーや『Jet』ほどではないですが、この曲が演奏されなかったらファンの暴動が起きるかもしれません。

この曲がコンサートで果たす役割は、やっぱり会場中を熱気に包む盛り上げ役でしょう。その立役者が、派手なステージ演出でしょう。もはやポールのコンサートの風物詩となっているこの演出は、ウイングス時代から脈々と継がれています。タイトルコールの部分で炸裂するマグネシウム花火は魂を揺さぶる大迫力もので、演奏しているポールたちさえもひやひやさせています。ライヴ映像など見ているとよく大事故にならないなぁと感心してしまいます。まさに命がけの演出。だからこそ盛り上がるのです。「007映画の主題歌なんだから、007らしくないとね」とポールも言っていました。1979年のツアー以外すべてのツアーで演奏されていて、各種ライヴ盤にも収録されていますが、音だけでもマグネシウム花火の凄まじさがお分かりかと思います。盛り上げ役の効能が効を奏してか、ついに2005年米国ツアーでは『Hey Jude』を差し置いて本編のラストナンバーになってしまいました。ポールのライヴには欠かせないナンバーとなったわけです。そして皮肉にも、現在まで継続して演奏されている数少ないウイングスナンバーでもあります・・・。

この曲に関しては、熱心なポール・ファンでなくとも聴いたことのある曲だと思います。映画ファンや、007映画を見た方なら当然知っているでしょうし。1992年にはガンゼズローゼズというグループによるカヴァー・ヴァージョンがヒットしていますから、そちらのヴァージョンで知っている方もいるでしょう(ちなみに、ポールの娘が学校でこのヴァージョンが話題になった時「私のパパが作った曲よ」と言っても誰も信じなかったという・・・)。もちろん007映画があってこその曲であり、ジェームズ・ボンドと切り離せないのですが、曲単体でもポールの奇抜な発想が堪能できます。あの衝撃的な3部構成は、メロディ・メイカーのポールだからこそできる曲であり、不自然さを感じさせない変化もポールならではです。そして、ポールの曲をよく知り尽くしたマーティンのスコアによるオーケストラの効果はこの曲の魅力を倍増させています。もちろん、当時のウイングスの各メンバーが影で支えているのも忘れてはいけません。ポールは主題歌のオファーが来たとき「ウイングスでやるなら」ということで許諾したというエピソードがあるように、バンドサウンドだからこその迫力なのです。一度聴いたことのある方も、そういう魅力のひとつひとつに目を向けた上で改めて聴くとよりこの曲のインパクトに衝撃を受けることでしょう。もちろん映画に使われたオリジナルヴァージョンのみならず、さらに迫力を増した各種ライヴ音源も聴いてみてください。そしてマグネシウム花火の炸裂音にどきっとしてください。

数あるポールの名曲の中でも、私のこの曲に対する評価はあまり高くありません(汗)。なぜなのか自分でもちょっと不思議ですが、ちょっと中身がすっからかんなのが原因かもしれません。別に007映画が嫌いとかそういうわけではないですよ(それにしても映画の内容が思い出せない・・・途中で保安官が出てきたシーンだけやけに鮮明に覚えているけど・・・)。ポール・ファン的にはこの曲はやっぱりライヴ!なのでしょうが、いまだかつてポールのコンサートを体験したことのない私にとっては、あのマグネシウム花火はまだ音源や映像でしか体験していません。あれ、実際に生で体験したらかなりの迫力なんでしょうねぇ。ポール自身が身の危険を感じるほどなんですから、前の方の席なんかその威力がじかに伝わって大変そうですね。別に前の席でなくてもいいから、マグネシウム花火は一度体験したいです。ポールが来日してくれればいいのですが・・・。でも、この曲だけでなく、いろいろとウイングスナンバーを聴きたいのも本音ですよ、ポール?オリジナルはそれより迫力が落ちますが、マーティン先生大活躍ですね。それとずっと疑問に思っているのが、出だしの“open book”の直後にタイミングよくノイズみたいのが入っている件です。どのCDにも入っているので、マスターテープの問題でしょうか?

というわけで、名曲がゆえに執筆に時間がかかりました(汗)。でも実際執筆してみたら意外と中身が薄っぺらだったのも事実です(あれ?)。

まぁとにかく次回紹介する曲のヒントを・・・「クールなロック・ブギー」。お楽しみに!!

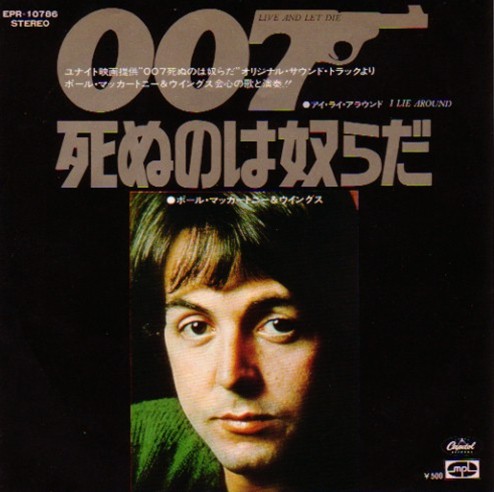

(左)当時のシングル盤。ちなみにB面はデニー・レイン初ヴォーカル曲『I Lie Around』でした(007映画には関係ない)。

(右)ベスト盤「オール・ザ・ベスト」米国版。この曲が収録された数あるベスト盤の中でも、私はこのアルバムをお勧めします。いろんな意味で。